在佛教文化中,“舍利”被视为修行者功德与智慧的结晶,而“老法师舍利”通常指代高僧大德圆寂后火化留下的坚固子、舍利花、舍利骨等特殊物质,因其承载着深厚的宗教内涵与精神象征,成为信众崇敬与研究的对象,从佛教教义来看,舍利并非普通遗体遗物,而是修行者通过长期戒、定、慧的修持,身心净化后形成的“金刚不坏”之体,是“戒定真香”与“功德福报”的外在显现。

舍利的形成:科学与信仰的双重视角

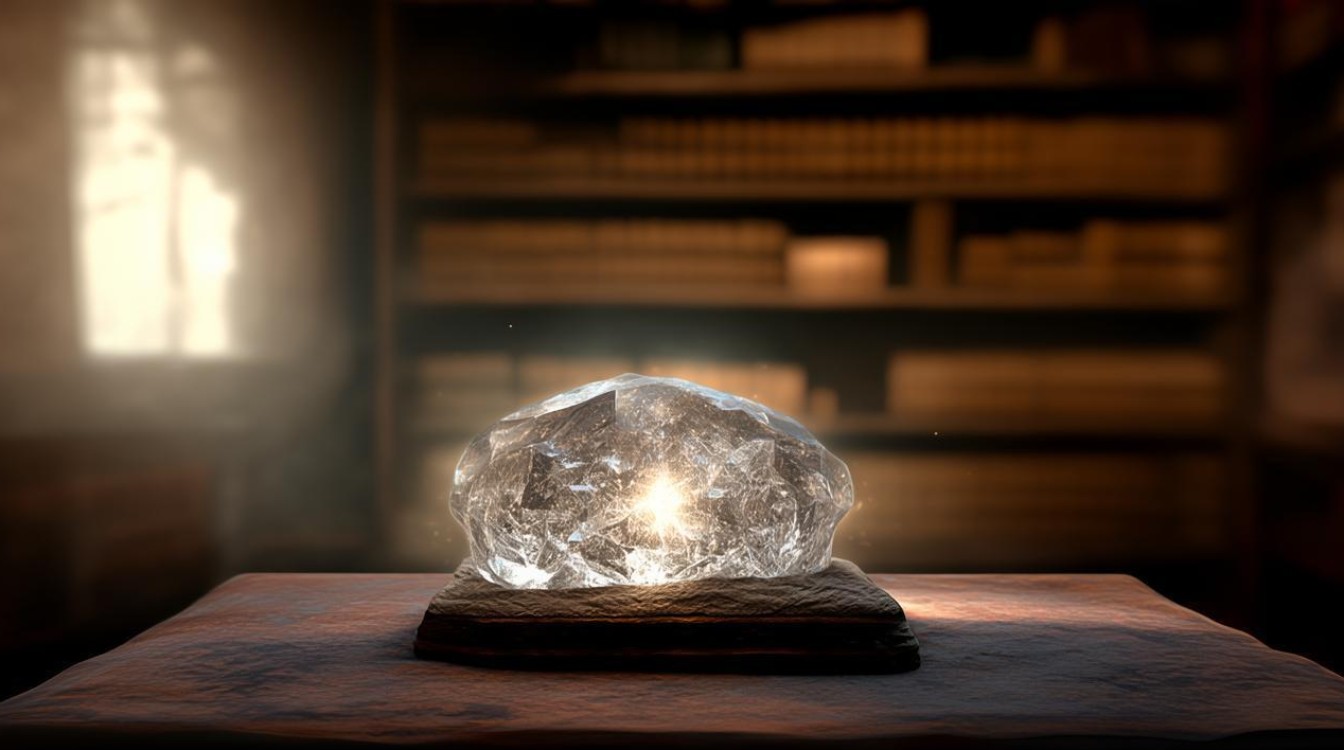

关于舍利的形成,科学与佛教教义存在不同解释,从现代科学角度分析,舍利的主要成分包括磷酸钙、碳酸钙、镁等矿物质,以及少量蛋白质、金属元素(如铁、铜、硅等),研究认为,这些物质的积累可能与高僧长期素食、体内代谢产物沉积、圆寂后火化温度(通常需800℃以上)及时间有关,例如某些修行者因骨骼密度较高或体内矿物质富集,火化后可能形成结晶体。

但佛教更强调“心物一元”的视角,认为舍利的核心成因是修行者的“心行”。《金光明经》记载,佛陀涅槃后荼毗,得舍利八斛四斗,分诸天人供养,因佛陀“三无数劫”积聚功德,身心清净故能留舍利,同样,老法师若能持戒清净、禅定深妙、慈悲广大,其身心能量场便会形成特殊“振动频率”,火化时与愿力结合,便可能产生色彩各异、形态各异的舍利,如白色骨舍利(表戒律)、红色血舍利(表慈悲)、黑色发舍利(表禅定)等,甚至出现舍利花(形如花朵)或完整肉身(全身舍利),被视为“修行证果”的标志。

老法师舍利的特殊性:修行境界的体现

与其他修行者相比,“老法师舍利”的独特性在于其背后承载的修行资历与精神传承,老法师通常指德高望重、弘法利生数十载的高僧,他们不仅自身精进修持,更通过讲经说法、度化众生积累了广大的“愿力”与“福德”,这种“自利利他”的功德,被认为能让舍利更具灵性与加持力。

从舍利的特征来看,老法师舍利往往呈现“多、奇、稳”的特点。“多”指数量丰富,如近代高僧弘一法师(李叔同)火化后得舍利一千余颗,星云大师荼毗后获舍利数万粒;“奇”指形态殊胜,有的呈水晶状、有的长出舍利花(如太虚大师舍利花上有“佛”字纹理)、有的在光线下呈现七彩光晕;“稳”则指舍利质地坚硬,用铁锤敲击亦不碎,部分舍利甚至能“生舍利”(如将舍利放入清水,水中再结晶出微小颗粒),这些特征被信众视为“三宝加持”的体现,也是老法师“道行深厚”的佐证。

以下是不同类型老法师舍利的常见特征对比:

| 舍利类型 | 外观特征 | 常见颜色 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 骨舍利 | 圆形、椭圆形颗粒,坚硬 | 白色、淡黄色 | 戒律清净,修行根基稳固 |

| 发舍利 | 细丝状,卷曲如螺纹 | 黑色、褐色 | 禅定深妙,心念专注 |

| 血舍利 | 颗粒状,质地如水晶 | 红色、紫红色 | 慈悲济世,愿力深重 |

| 舍利花 | 花朵状,纹理清晰 | 金色、五彩 | 功德圆满,花开见佛 |

舍利的象征意义与文化价值

老法师舍利不仅是宗教圣物,更是佛教文化与精神的载体,对信众而言,舍利是“佛、法、僧”三宝的浓缩:佛陀舍利代表“佛宝”(本师功德),法门寺佛指骨舍利(现存唯一释迦牟尼佛指骨舍利)便是“佛宝”的直接象征;老法师舍利则被视为“法宝”(修行印证)与“僧宝”(高僧榜样),通过供奉舍利,信众能生起对三宝的恭敬心,坚定修行信念。

从文化层面看,舍利促进了佛教艺术的传播与交流,阿育王塔(供奉佛陀舍利)、法门寺地宫(唐代皇家供养的佛指骨舍利)等,均以舍利为核心,融合了建筑、雕塑、工艺等艺术形式,成为中华文化的重要遗产,舍利的供奉还体现了佛教“慈悲济世”的精神——许多寺院会将舍利巡展,所得善款用于慈善事业,让舍利从“宗教圣物”转化为“利益众生的媒介”。

相关问答FAQs

Q1:普通人火化后也可能留下结晶物,为何高僧的舍利更受尊崇?

A:从科学角度,普通人火化后可能因骨骼密度高或体内矿物质富集形成结晶物(如“骨灰结石”),但这类结晶通常成分单一、形态简单,而高僧舍利在成分上往往含有更多稀有金属元素(如硅、镁等),形态、色彩、光泽等更具多样性(如舍利花、七彩光舍利),且质地坚硬(部分可敲击不碎),这些“殊胜特征”难以用单一科学解释,从佛教视角,高僧舍利的核心价值在于其“功德内涵”——它是修行者“戒定慧”修持的结晶,象征着“烦恼已断、智慧已开”的境界,并通过高僧的“弘法愿力”与信众的“恭敬心”,形成“加持力”,能帮助信众净化心灵、坚定道心,尊崇高僧舍利本质是对“修行功德”与“精神传承”的敬仰。

Q2:供奉老法师舍利有什么意义或功德?

A:佛教认为,供奉舍利的功德主要体现在三方面:一是“种善根”,通过接触舍利,信众能对三宝生起信心,种下解脱的因缘;二是“灭罪障”,如《药师经》载,供养舍利可消除“百千劫生死重罪”;三是“获加持”,舍利被视为高僧愿力的凝聚,能护佑众生身心安稳,增长福慧,但需注意,佛教强调“心外无境”,供奉舍利的根本目的是“忆念佛陀教诲,效法高僧行持”,而非执着于“求感应、求福报”,正如印光大师所言:“佛之舍利,乃戒定慧所熏修,非徒为供养而已。”只有将“恭敬舍利”转化为“断恶修善”的实践,才能真正获得舍利的法益。