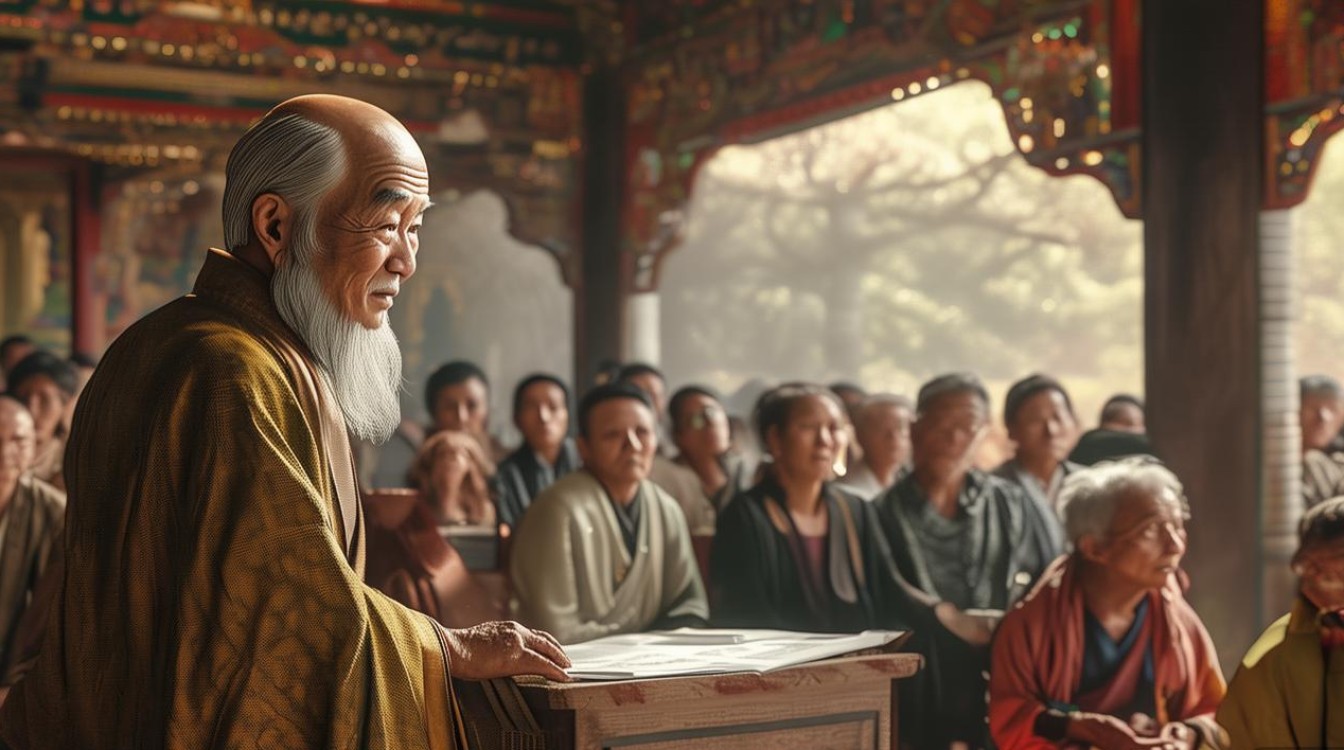

周末去郊外的寺庙本是为寻一份清净,却无意间赶上了一场大师讲座,没有冗长的经文诵读,也没有晦涩的佛理阐释,大师只着一身灰色布衣,坐在蒲团上,声音平和得像山间的溪流,缓缓淌过每个人的心田,两个小时的讲座,没有一句说教,却让原本浮躁的我,在喧嚣之外听见了内心的回响。

大师说“心若浮萍,风动即摇;心如止水,万境皆清”,他讲起自己年轻时在寺中修行,总想参透“禅”的真意,却越想越困惑,直到一日清晨,他扫落叶时,看见一片叶子打着旋儿落下,既不急躁也不留恋,只是自然地归于尘土,那一刻他忽然明白:心静不是刻意的“不乱”,而是像叶子一样,接纳风的吹拂,却不被风带走,这让我想起自己的生活——总被信息洪流裹挟,被“应该怎样”的念头追赶,连吃饭时都要刷着手机,从未真正“看见”过碗里的饭菜,原来,不是生活太乱,是心太乱;不是世界太吵,是耳朵里塞满了别人的声音。

大师还说“放下执念,不是扔掉,而是轻拿轻放”,他举了个例子:有位信徒抱着很重的石头拜佛,说“大师,我放不下,太苦了”,大师让他把石头绑在身上,走了三里路,信徒累得满头大汗,大师问“现在还想不想抱着它?”信徒说“太沉了,快扔了吧”,你看,执念就像那块石头,你以为它是宝贝,其实是枷锁,我忽然想起工作中总纠结“这个项目必须完美”“领导必须认可”,结果因为害怕出错而迟迟不敢行动,大师说“尽人力,听天命”,努力是过程,结果是天意,强求结果,反而会错过过程中的风景。

最触动我的是“活在当下,是对生命最深的敬畏”,大师问“你们吃橘子时,是在吃橘子,还是在想明天的工作?”台下一片寂静,他说“吃橘子时,橘子的甜、橘皮的香、指尖的凉,都是当下的礼物,过去已逝,未来未至,唯有此刻是真实的”,我想起上次陪父母吃饭,心里惦记着未回的工作消息,敷衍地应着他们的话,母亲说“今天的鱼炖得嫩”,我“嗯”了一声,却没尝出鱼的鲜甜,原来,我们总在“未来的焦虑”和“过去的懊悔”里,辜负了“的温度。

讲座结束后,我在寺院的银杏树下站了很久,阳光透过叶子的缝隙洒下来,像撒了一地的碎金,忽然觉得,那些困扰我的“难题”,不过是心上的尘埃,拂去尘埃,心自清明。

以下是讲座中几个核心观点与现实生活的对照,或许能让感悟更落地:

| 核心观点 | 现实启示 |

|---|---|

| 心静才能见天地 | 每天留10分钟“发呆时间”,不看手机、不想工作,只是感受呼吸,让心从外界抽离 |

| 放下执念不是放弃而是智慧 | 遇到难题时,问自己“如果结果不如意,我是否愿意接受?”如果愿意,就放下对结果的执念,专注过程 |

| 活在当下是对生命最深的敬畏 | 做事时“一心一意”:吃饭就吃饭,走路就走路,陪人就陪人,让每个瞬间都有质感 |

FAQs

问题1:听讲座时觉得很有道理,但回到生活中遇到具体问题又容易焦虑,怎么办?

解答:大师说“知道”到“做到”需要“行愿”,可以每天睡前写“三件小事”:今天静心5分钟、放下一个执念(必须让所有人满意”)、专注当下一次(比如吃饭时不看手机),慢慢把感悟变成习惯,焦虑时深呼吸,问自己“此刻我能做什么”,回到当下,焦虑往往来自“想太多,做太少”,行动是治愈焦虑的良药。

问题2:如何区分“放下执念”和“消极逃避”?比如工作中遇到困难,是坚持还是放弃?

解答:关键看“初心”,如果初心是“把这件事做好”,遇到困难是调整方法、请教他人、坚持努力,这是积极;如果初心是“必须达到某个结果”(升职”“被认可”),遇到困难就抱怨“我做不到”“没意思”,这是执念,放下执念是放下对结果的强求,不是放弃努力,而是享受过程,接纳所有可能的结果——努力了,无论结果如何,都是对生命的尊重。