清晨五更,云板轻响,寮房的青砖地上已响起沙沙的脚步声,我在这座山寺住了七年,见过太多带着疲惫而来、带着安然离开的人,常有香客问:“师父,长期住在寺庙,到底能修到什么?”其实寺庙不是避世的桃源,而是照见心地的镜子——法师们讲的,从不是玄妙的经文,而是如何把“修行”二字,揉进柴米油盐的日常里。

法师常说:“戒定慧三学,是修行的根本,也是生活的智慧。”戒,不是束缚,是保护,就像种田要先除草,戒律是帮我们断除烦恼的因,不妄语,是不让谎言在心田播下猜疑的种子;不偷盗,是不让贪欲抢走他人的阳光;不邪淫,是让心保持清净,像一池不生波澜的湖水,定,是在纷扰中守住心的锚,过斋时,“食存五观”——计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业,每一口饭,都观想它从种植到不易,心就不会散乱;出坡时(寺院劳动),扫地扫心地,擦灰擦执念,手上的动作,就是降伏其心的功夫,慧,是透过现象见本质,看花开花落,明白无常不是悲观,而是珍惜当下的必然;看人来人往,懂得缘起不是强求,而是随缘不变的自在。

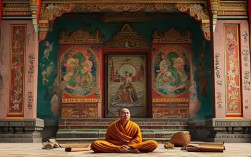

寺院的作息像一条安静的河,规律中藏着修行的深意,四点半起床,五点半早课,七点过斋,八点半出坡,十点学习经论,下午坐香,晚上普说(法师开示),有人觉得刻板,其实规律本身就是修行,就像琴弦,松了弹不出声音,紧了容易断,只有松紧适度,才能奏出梵音,法师总说:“修行不在深山,在心间。”挑水时想着水的清澈,砍柴时想着柴的温暖,吃饭时想着饭的香甜——把每一件平凡的事,都当成修行的道场,心就不会漂泊。

长期住寺,最常面对的是内心的“贼”,贪、嗔、痴,像三只小兽,总在安静时跳出来,常有居士说:“师父,我总是控制不住发脾气。”法师会笑:“怒火像野草,越压制长得越疯,不如给它松松土——看看为什么会怒?是期待落了空,还是觉得被伤害?找到根,慢慢拔,野草就少了。”还有人说:“我放不下过去的遗憾。”法师会说:“过去的像影子,跟着你,但挡不住前面的光,你回头看影子时,就看不见脚下的路;你往前走,影子自然会落在身后。”

寺院里住着来自五湖四海的人,有大学生,有退休老人,有企业家,大家没有身份高低,只有分工不同,有人负责敲钟,有人负责典座(厨房),有人负责行堂(分餐),法师说:“和合不是没有差异,是懂得差异中的圆满,钟声洪亮,不能代替饭菜的温热;饭菜温热,也不能缺少钟声的警醒,每个人都是寺院的一块砖,缺了谁,道场都不完整。”这种“和”,不是表面的客气,而是发自内心的包容——你念经快,我扫地慢,但都在为道场出力,就是最好的修行。

七年了,我没修成什么高深境界,只是慢慢明白:法师讲的“长期住在寺庙”,不是要我们逃离生活,而是学会在生活中“住”好自己——住好当下的每一刻,住好内心的每一个念头,住好与世界的每一次相遇,修行就像熬汤,急不得,也躲不得,慢慢炖,才能尝出清甜的滋味。

以下是寺院日常作息与修行内涵的对照表,能更直观地感受“在生活中修行”的智慧:

| 时间 | 修行内涵 | |

|---|---|---|

| 04:30-05:00 | 起床、洗漱、礼佛 | 培养精进心,唤醒觉知,以恭敬心开始新的一天 |

| 05:30-06:30 | 早课(诵经、持咒) | 以音声做佛事,调伏散乱心,与三宝相应 |

| 07:00-07:30 | 过斋(用斋) | 食存五观,惜福知足,体会“法味”殊胜 |

| 08:30-11:30 | 出坡(劳动) | 借事炼心,降伏我执,明白“庄严国土”需从实干开始 |

| 14:00-15:30 | 坐禅(打坐) | 观照呼吸,明心见性,在静中觉察心的起伏 |

| 19:00-20:00 | 普说(法师开示) | 答疑解惑,指导修行,将佛法智慧融入生活 |

相关问答FAQs

问题1:长期住在寺庙需要皈依吗?必须出家吗?

解答:皈依是三宝弟子(佛、法、僧)的身份认证,就像入学需要学籍,长期住寺建议皈依,便于系统学习佛法、参与寺院共修,但出家(剃度为僧)不是必须的,在家居士发心护持道场、精进修行,同样能受益,关键在发心——是想通过寺院环境沉淀身心,还是真正发愿出家修行,形式不重要,心念是否清净才重要。

问题2:在寺庙长期居住,如何处理与家人的关系?

解答:修行不是断绝亲情,而是以智慧引导亲情,可以和家人坦诚沟通,说明自己想在寺院沉淀身心、学习善法的初衷,争取理解,定期回家探望,用平和的心态分享寺院的收获(比如更懂得包容、更珍惜当下),让家人看到你的改变,自然会更支持,真正的修行,是让爱流动——不是远离家人,而是用修行的智慧,让亲情更温暖、更和谐。