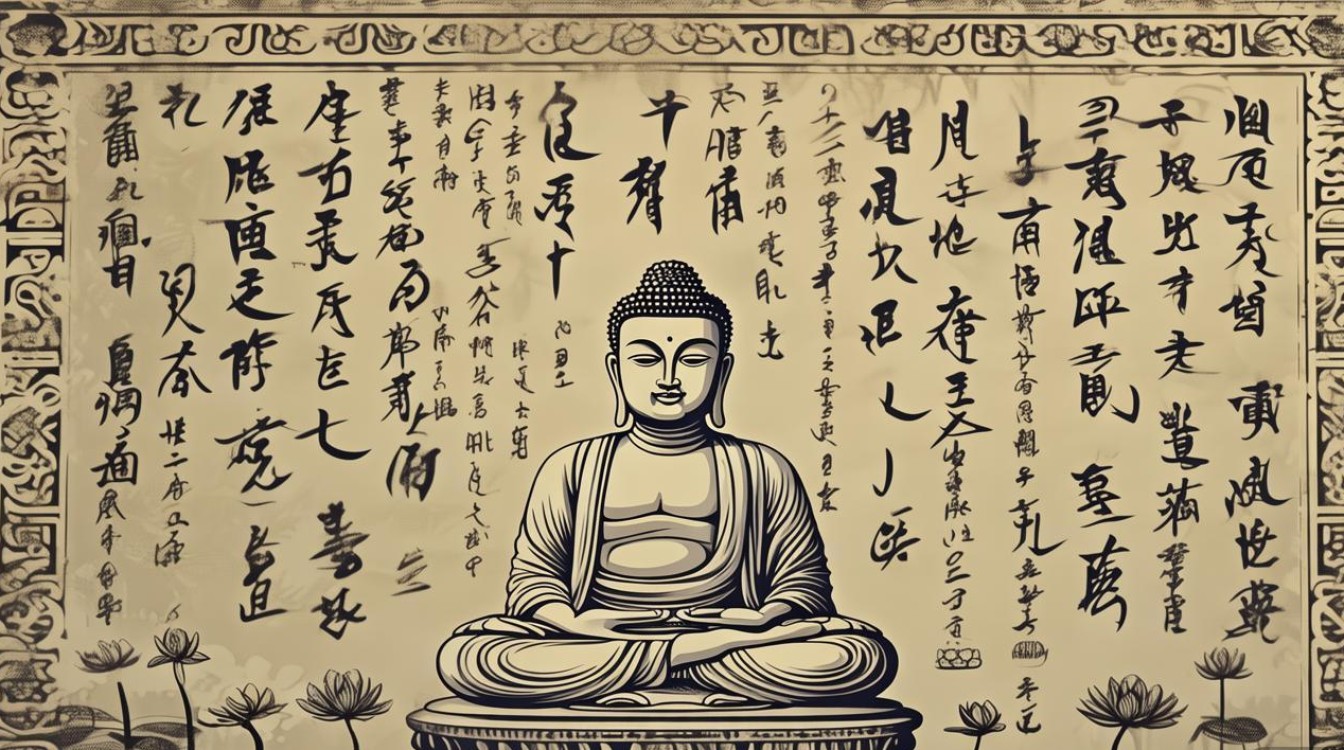

佛教饮食作为佛教文化的重要组成部分,其核心并非单纯的生理需求满足,而是与菩萨精神深度契合的修行实践,菩萨道强调“慈悲喜舍”四无量心,尤其在“慈悲”精神指引下,佛教徒通过饮食规范践行对众生的护佑与尊重,将日常饮食转化为修行的道场,从经典的教义到僧团的戒律,佛教饮食的每一项规范都蕴含着对生命平等的敬畏与对菩萨道的践行。

佛教饮食的首要原则是“不食肉”,这一规范直接源于菩萨的慈悲心。《梵网经》中明确记载:“若佛子,故食肉,一切肉不得食,断大慈悲性种子,是故一切肉不得食。”菩萨以“度一切众生”为己任,而食肉意味着参与杀业,间接导致众生死亡,违背了“无缘大慈,同体大悲”的精神,佛教认为,一切众生皆有佛性,六道轮回中众生互为眷属,今日所食之肉,可能是过去父母、师长、亲友的转世,因此食肉不仅是断慈悲种,更是对生命的漠视,汉传佛教将素食作为菩萨戒的重要实践,通过拒绝肉食,培养对众生的平等心与怜悯心,使饮食成为滋养慈悲心的媒介。

“过午不食”是佛教饮食的另一重要规范,源于佛陀时代的僧团戒律,后被菩萨乘修行者继承,这一规范并非简单的节食,而是通过减少饮食欲望来收摄身心,避免因过度饮食引发的昏沉、贪著,从而更专注于修行与利益众生的事业,菩萨道强调“难行能行,难忍能忍”,过午不食正是对“简朴自律”的践行,佛陀在《别译杂阿含经》中提到,午后进食易导致身心沉重,妨碍禅定修持,而持守过午不食,则能“气力充足,心念明净”,更有效地修持慈悲与智慧,对于在家菩萨而言,虽不强制过午不食,但若能随分随力减少晚餐份量或选择清淡饮食,同样有助于减少贪欲,契合菩萨“少欲知足”的精神。

“不食五辛”也是佛教饮食的重要戒条,五辛通常指葱、蒜、韭菜、兴渠(部分佛教派别不包含兴渠)、薤菜,佛教认为,五辛气味辛辣,食用后口中散发异味,易招致鬼神厌恶,更重要的是,五辛能增长嗔心与淫欲,障碍禅定修持,菩萨修行以“定慧等持”为核心,若因食五辛导致心念散乱、嗔心增长,则难以生起真实的慈悲心与智慧心。《楞严经》中强调,食五辛后“读诵经典,一切诸天、魔、梵、沙门、释种,皆悉远离”,可见其不仅影响个人修行,也会与护法善神隔绝,不利于菩萨行持“自利利他”的事业,佛教徒选择避免五辛,以清净心持诵经典、护持正法,践行菩萨“护持正法”的誓愿。

在饮食方式上,佛教倡导“知足少食”,反对暴饮暴食与追求珍馐美味,菩萨以“乞食”为生,源于对众生布施的感恩,也体现“平等乞食”的精神——无论贫富贵贱,皆以平等心接受供养,不分别食物的好坏,这种饮食观培养了菩萨“无分别心”,避免因饮食差异产生贪著或嗔恨,佛教饮食强调“清净”,即食物需来源清净(非偷盗、掠夺所得)、制作清净(不通过杀生、欺骗获取)、食用清净(心怀感恩,不浪费)。《优婆塞戒经》中规定,菩萨不得食用“见杀、闻杀、为我杀”的肉类,正是为了确保饮食过程中不与杀业结缘,保持身心的清净。

不同佛教流派的饮食规范略有差异,但均以菩萨精神为核心,汉传佛教严格遵循素食,将不食肉作为菩萨戒的根本;藏传佛教因高原气候寒冷,部分僧侣允许食用三净肉(不见杀、不闻杀、不为己杀),但仍强调尽量减少肉食,以慈悲心为先;南传佛教僧侣托钵乞食,接受信众供养的食物,包括肉类,但若知肉为杀生所得则拒绝食用,这些差异体现了佛教“随方解缚”的智慧,但无论形式如何,护生慈悲、少欲简朴的菩萨精神始终是佛教饮食的灵魂。

以下为佛教饮食规范与菩萨精神的对应关系:

| 饮食规范 | 对应的菩萨精神 | |

|---|---|---|

| 不食肉 | 拒绝一切肉类及其制品,包括蛋、奶制品(部分派别) | 慈悲护生,尊重生命,断除杀业,践行“同体大悲” |

| 过午不食 | 日中一食,午后不进食任何食物(僧团严格,在家菩萨随分随力) | 简朴自律,减少贪欲,专注修行,契合“少欲知足” |

| 不食五辛 | 避免葱、蒜、韭菜等刺激性辛味食物 | 护持禅定,避免增长嗔心与淫欲,保持“定慧等持” |

| 不饮酒 | 严格禁饮一切含酒精饮品 | 持戒清净,远离颠倒梦想,践行“自护护他” |

| 知足少食 | 不追求珍馐美味,避免暴饮暴食,心怀感恩接受供养 | 无分别心,感恩布施,培养“平等舍”心 |

相关问答FAQs

问题1:佛教徒必须吃素吗?菩萨道如何看待饮食中的“开缘”?

解答:佛教饮食中,汉传佛教严格素食,源于对菩萨戒“不食肉”的坚守;而藏传、南传佛教部分派别因气候、托钵传统等因素,允许食用“三净肉”(不见杀、不闻杀、不为己杀),菩萨道强调“慈悲为本,方便为用”,若因特殊 circumstance(如医疗需求、生命威胁)无法坚持素食,可开缘食用,但需心怀惭愧,尽量减少对众生的伤害,核心在于是否以慈悲心为出发点,而非机械遵守戒条。

问题2:佛教饮食中的“过午不食”是否适合现代人?菩萨道如何平衡饮食与健康?

解答:“过午不食”源于古代僧团修行需求,现代生活中,若因工作、健康等原因无法严格执行,菩萨道倡导“随分随力”:可适当减少晚餐份量,避免油腻辛辣,或选择“过午少食”,菩萨修行注重“中道”,既不极端苦行,也不放纵欲望,若因过午不食导致健康受损,反而无法利益众生,则违背了“自利利他”的根本精神,饮食应以“护持身心、修行办道”为目标,在慈悲与智慧中找到平衡。