在佛教艺术与信仰体系中,菩萨面容是承载教义精神与人文情怀的重要载体,它既是超越世俗的庄严象征,也是慈悲与智慧的具象化呈现,不同菩萨的面容因其愿行特质而各具神韵,却始终围绕着“悲智双运”的核心,以艺术化的语言传递着对众生的度化之心,从印度犍陀罗艺术的早期雏形到汉传佛教的本土化演变,菩萨面容在漫长的文化融合中,逐渐形成了兼具神性与人性、威严与温的独特美学体系,成为人们观想修行、心灵寄托的精神图腾。

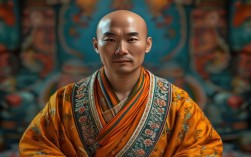

若细观菩萨面容,其整体气质首先给人以“圆满”之感,这种“圆满”并非世俗意义上的丰腴,而是福慧具足、内外无缺的象征:面型如满月般丰润饱满,额部宽广开阔,下颌柔和过渡,线条流畅而不失力度,暗喻菩萨修行圆满、心量广大,眉宇间常有一抹沉静的肃穆,双眉如初月弯弯,眉心微微隆起,或绘白毫相——一抹细小的白色圆点或螺旋状纹饰,象征智慧光明,能照见一切众生根机,而眼睛是菩萨面容中最富感染力的部分,多呈“低眉垂目”之态:眼睑轻垂,目光内敛,仿佛含着对众生的悲悯凝视,却又并非完全闭合,而是在“垂目”间透出对世间万象的清晰观照,这种“垂目”并非消极避世,而是“外离相而内不乱”的禅定境界,既避免因外相攀援而生杂念,又以慈悲之眼时刻关注众生苦难,鼻梁挺直而不失柔和,鼻翼线条细腻,象征中道正直,不偏不倚;唇角或微微上扬,似笑非笑,流露着无分别的慈爱,或轻抿唇线,显露出庄严持重的定力,这种“笑意”并非世俗的欢愉,而是“无缘大慈,同体大悲”的自然流露,是对众生平等无差的接纳与包容。

具体到不同菩萨,其面容又因愿行不同而各具特质,观世音菩萨以“大悲”著称,面容常以“慈眉善目”为要:眉毛细长如柳叶,眼波温柔似秋水,面型略带清瘦,透出为众生“寻声救苦”的辛劳与慈悲,汉传佛教中“白衣观音”“送子观音”等形象,面容更是温婉如母,眼角眉梢尽是柔和,让人望之生起亲近与依赖之感,弥勒菩萨则以“大慈”与“欢喜”为标识,面容丰腴饱满,笑容极具感染力:双目弯成月牙,眼角堆起细密的皱纹,嘴角咧开,露出洁白的牙齿,甚至袒露胸腹,整体姿态松弛而欢快,传递着“慈氏”菩萨“当来下生”的乐观精神与“人间净土”的美好愿景,其“笑口常开”的面容成为化解众生烦恼、启迪欢喜心的重要象征,文殊菩萨象征“大智”,面容则更显“庄严凝思”:面型方正,眉宇间有英气,双目虽低垂却如利剑般锐利,透出穿透无明、照见真理的智慧之光,有时头戴五佛冠,手持慧剑,面容的肃穆与智慧的光芒相得益彰,彰显“般若智光”的不可侵犯,普贤菩萨以“大行”为本,面容多为“沉静温润”:肤色较浅或呈金容,眉眼低垂中带着从容,嘴角含笑而神态专注,象征“行愿无尽”的坚韧与“如大地般”的承载,其面容的“静”与“行”的“动”形成呼应,体现“定慧等持”的修行境界。

若从艺术表现与文化融合的角度看,菩萨面容的演变更折射出佛教的本土化进程,印度早期犍陀罗艺术中,菩萨面容受希腊雕塑影响,鼻梁高挺、眼窝深陷,带有明显的西方人种特征,如犍陀罗地区的“弥勒菩萨”像,面容英武,卷发高髻,兼具神性与王者的威严,随着佛教传入中国,菩萨面容逐渐融入东方审美:唐代以丰腴为美,菩萨面容饱满圆润,如敦煌莫高窟的“菩萨立像”,面如满月,肌肤细腻,色彩浓艳,体现大唐盛世的雍容气度;宋代则转向清雅内敛,菩萨面容略显瘦削,眉目疏朗,线条柔和,如大足石刻的“数珠手观音”,面带微笑,神态恬静,更贴近文人士大夫的审美情趣;藏传佛教的菩萨面容则更具神秘色彩,面容多呈“忿怒相”与“寂静相”结合,如“四臂观音”,面容慈悲,但头戴骷髅冠,身披兽皮,象征以方便智慧调伏众生烦恼,色彩对比强烈,造型夸张,充满宗教仪式感。

菩萨面容的细节中,还藏着丰富的象征密码。“耳垂肩”是菩萨面容的常见特征,耳廓饱满,耳垂长垂至肩,象征“福报深厚”与“闻法无碍”,传说佛陀耳垂垂肩,是累世修布施、供养的果报;“齿白如玉”则象征“清净无染”,口中四十齿,平密齐整,暗喻“四圣谛”的圆满教法;“面如净满月”中的“净”,既指面容的洁净无瑕,也指内心的清净无垢,远离贪嗔痴的烦恼,这些细节共同构成了菩萨面容的“相好庄严”——佛教中常言“三十二相,八十种好”,相”是显著特征,“好”是细微祥瑞,菩萨面容正是这些“相好”的集中体现,通过艺术化的具象,让抽象的教义变得可感可知,成为信徒“观想念佛”的重要所缘境。

可以说,菩萨面容是信仰与艺术的完美结晶,它以超越时空的美学语言,传递着佛教“慈悲济世、智慧度人”的核心精神,无论是低眉垂目的悲悯,还是笑口常开的欢喜,无论是庄严凝思的智慧,还是沉静温润的行愿,每一笔线条、每一抹色彩,都是对众生心灵的慰藉与启迪,当我们凝视菩萨面容时,所见的不仅是一尊雕塑或画像,更是一种精神象征——它提醒世人,在无常的世间,保持慈悲与智慧,以圆满之心对待生命,以欢喜之心面对苦难。

相关问答FAQs

Q1:为什么菩萨面容多为“低眉垂目”而非“睁眼怒视”?

A:菩萨面容的“低眉垂目”是佛教“慈悲与智慧”的具象化表达。“低眉”象征谦下与包容,避免因外相攀援而生傲慢与分别心;“垂目”则代表“内观”与“禅定”,菩萨虽观照世间苦难,却不被外境所扰,以定力摄持心念,保持内心的清净与智慧,这与“睁眼怒视”的“忿怒相”菩萨(如明王、护法)不同:忿怒相是“以方便度化”,针对刚强难化的众生,以威慑力破除其我执与邪见;而寂静相菩萨(如观音、弥勒)则侧重“慈悲摄受”,以柔和的面容引导众生生起信心与欢喜心,契合大多数“根机柔和”的众生的修行需求。“低眉垂目”体现了菩萨“先以欲钩牵,后令入佛智”的度化智慧,是“慈悲为本”的体现。

Q2:不同文化中菩萨面容的差异(如印度、中国、藏传)反映了怎样的文化融合?

A:菩萨面容在不同文化中的差异,本质是佛教“契理契机”的本土化体现,是佛教文化与本土文化融合的产物,印度早期犍陀罗艺术受希腊文化影响,菩萨面容带有希腊雕塑的写实特征(如高鼻深目、卷发),这是佛教与希腊化文明融合的结果;传入中国后,菩萨面容融入汉文化的审美情趣——唐代以“丰腴为美”,菩萨面容饱满圆润,体现大唐的雍容气度;宋代转向“清雅内敛”,面容疏朗,线条柔和,反映文人士大夫的禅意审美;藏传佛教的菩萨面容则吸收了苯教与喜马拉雅地区文化元素,如“忿怒相”与“寂静相”结合,色彩浓烈,造型夸张,兼具宗教仪式感与地域特色,这些差异并非对佛教教义的背离,而是“教理”与“文化”的有机统一:菩萨面容的核心精神(悲、智、行、愿)始终不变,而外在表现则根据不同地域的文化背景、审美习惯进行调整,使佛教更容易被当地民众接受与理解,从而实现“佛法住世,利益众生”的根本目标。