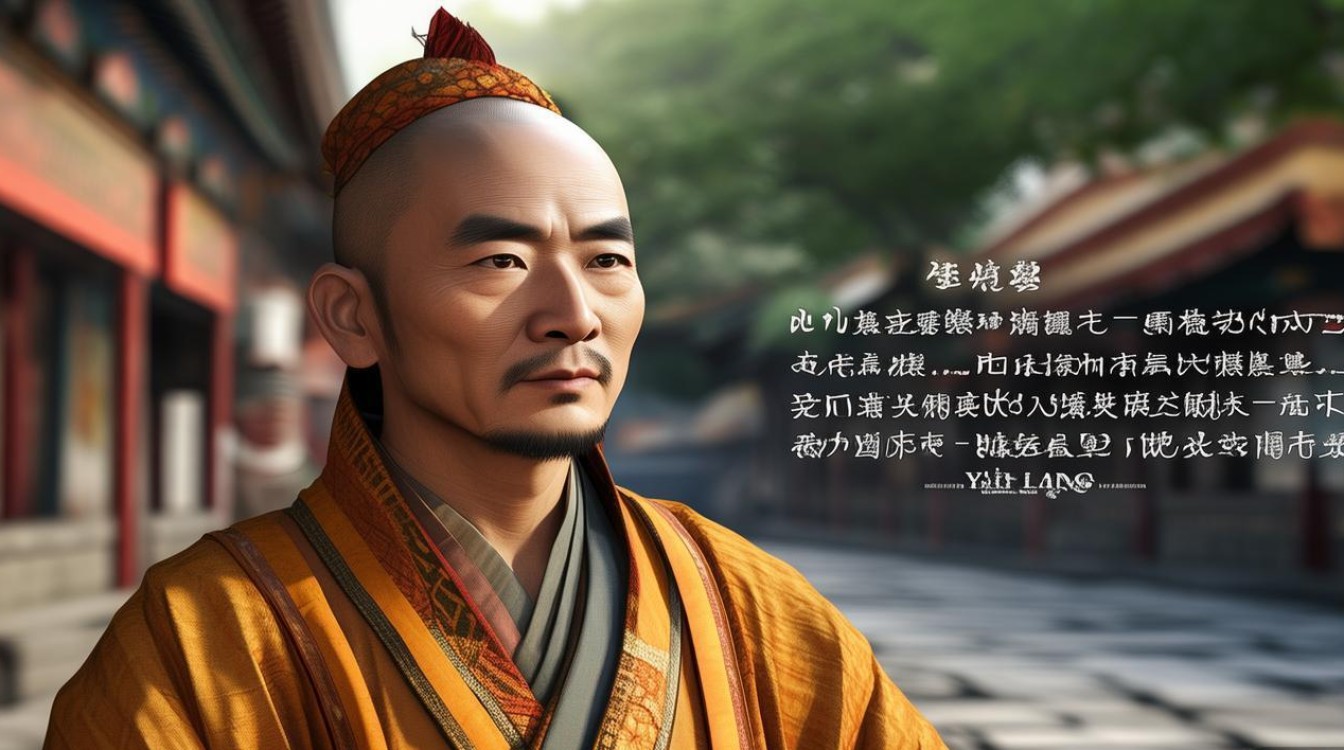

应良法师,当代佛教界以“实修利生”为宗旨的代表性僧伽之一,其修行轨迹融合了传统禅法的严谨与现代人间佛教的活泼,在信众中被誉为“慈悲与智慧的双践行者”,他出生于1965年,浙江宁波人,自幼受江南地域文化熏陶,少年时期即对生命意义产生深刻思考,18岁时,因偶然读到《金刚经》“一切有为法,如梦幻泡影”句,顿感心灵震撼,遂萌生出家之志,次年,于杭州灵隐寺依止某位精通禅净双修的老和尚剃度,法号“应良”,取“应众生之需,行良善之道”之意。

早年修行与参学经历

应良法师的修行之路以“解行并重”为特色,出家初期,他先在灵隐寺遵师命深入经藏,用三年时间精读《大藏经》核心典籍,尤其对《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典反复研习,撰写了数万字的读书笔记,这段“教下”的学习为他后来的禅观实践奠定了坚实的理论基础,25岁时,他遵循老和尚“行脚参方”的教诲,踏遍江南名刹,先后参访苏州寒山寺、镇江金山寺、扬州大明寺等道场,在参学中注重“以心印心”,常与老僧辨析禅法要义,他曾于某次禅七中,因“桶底脱落”的体验而初见本性,后在日记中写道:“佛法非文字可拘,亦非体验可尽,乃是在日用行住中,时时处处与自性相应。”

弘法事业与利生实践

1995年,应良法师受宁波当地信众邀请,出任某破败小寺住持,开始了重建道场、弘法利生的历程,他提出“以文化人,以法育人”的理念,一方面筹资修缮寺院,恢复早晚功课、禅七、佛七等传统共修;另一方面创办“菩提读书会”,每周组织信众学习经典,并结合现代心理学、哲学进行探讨,吸引大量年轻知识分子参与,2000年后,他将弘法范围扩展至线上,开设“应良法师开示”微信公众号,用通俗易懂的语言讲解《心经》《阿弥陀经》等,视频内容累计点击量超千万,成为连接传统佛法与现代社会的桥梁。

在利生实践方面,应良法师强调“慈悲应世”,他发起“菩提慈善基金”,长期资助贫困学生、孤寡老人,并在寺院内设立“免费素食点”,每日为周边居民提供素斋,每逢自然灾害,他总是第一时间组织信众捐款捐物,曾带队赴四川汶川、河南等地参与灾后救援,以实际行动诠释“人间佛教”的精神,他注重佛教文化的现代转化,推动寺院与高校合作,举办“禅与生活”学术研讨会,将禅修引入企业管理、心理治疗等领域,探索佛法解决现代问题的可能性。

思想特色与核心教法

应良法师的思想以“禅净融合”为根基,强调“即世而出世”,他认为,净土法门“持名念佛”与禅宗“明心见性”并非对立,而是相辅相成:念佛是修定的方便,通过专注一境收摄散乱;参禅是慧观的契机,通过观照自性彻见本来面目,他在开示中常说:“修行不必离群索居,在日常工作中保持觉知,在待人接物中培养慈悲,便是最好的道场。”针对现代人的焦虑与迷茫,他提出“三心修行法”:一是“平常心”,接纳生活中的不完美;二是“感恩心”,珍惜所拥有的一切;三是“利他心”,在服务他人中实现自我价值。

他特别重视“生活禅”的实践,主张“喝茶时喝茶,吃饭时吃饭”,将禅修融入衣食住行,他教导信众“行禅”时专注脚步的起落,感受大地的支撑;“坐禅”时观照呼吸的出入,体会身心一体的宁静,这种贴近生活的修行方式,打破了人们对佛教“出世”的刻板印象,让更多人感受到佛法在现实生活中的指导意义。

社会影响与传承

应良法师的弘法事业不仅影响了普通信众,也对佛教界产生了积极影响,他担任中国佛教协会理事、浙江省佛教协会副会长等职,致力于推动佛教界自身的建设与对外交流,他倡导“僧才教育”,在寺院内创办“佛学研修班”,培养年轻僧人的佛学素养与弘法能力,目前已培养僧才百余人,他多次受邀赴海外弘法,在东南亚、欧美等地讲授中国禅宗文化,促进中外佛教文化的交流互鉴。

应良法师的著作亦广受好评,《生活中的禅意》《念佛与参禅》《慈悲的力量》等书籍,将深奥的佛法智慧转化为平实的语言,帮助读者在日常生活中践行佛法,其弟子评价他:“师父常说‘佛法是活的’,他用自己的生命诠释了这句话——他不是高高在上的法师,而是与我们同行的修行者。”

应良法师重要年表

| 时间 | 事件概要 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 1965年 | 出生于浙江宁波,幼年受传统文化熏陶。 |

| 1983年 | 于杭州灵隐寺剃度出家,法号应良。 |

| 1985-1989年 | 在中国佛学院深造,系统学习大乘经典。 |

| 1990-1993年 | 闭关三年,专修禅观,初见本性。 |

| 1995年 | 受任宁波某寺院住持,开始重建道场、弘法利生。 |

| 2000年 | 创办“菩提读书会”,推动经典与现代生活结合。 |

| 2005年 | 开设线上弘法平台,扩大佛法传播范围。 |

| 2010年 | 发起“菩提慈善基金”,开展长期慈善项目。 |

| 2015年 | 担任浙江省佛教协会副会长,推动佛教界自身建设。 |

| 2020年 | 赴海外弘法,讲授中国禅宗文化,促进中外文化交流。 |

相关问答FAQs

问:应良法师强调“生活禅”,对于忙碌的现代人来说,如何在工作中实践“生活禅”?

答:应良法师认为,“生活禅”的核心是“觉知”与“慈悲”,在工作中实践“生活禅”,可以从以下几点入手:一是“专注当下”,处理任务时全神贯注,不因杂念分心,将每一次专注都视为禅修;二是“转化烦恼”,遇到压力或冲突时,不抗拒、不抱怨,而是观照情绪的生灭,以“无常”的心态看待问题,保持内心的平静;三是“利他利己”,将工作视为服务他人的机会,在完成本职工作的同时,多一分耐心与善意,例如与同事协作时多一份理解,与客户沟通时多一份包容,法师常说:“工作场所就是道场,每一个任务都是修行的对境。”

问:应良法师提倡“禅净融合”,这对普通修行者有何具体意义?

答:“禅净融合”对应良法师而言,并非简单的法门叠加,而是“定慧等持”的修行路径,禅宗强调“明心见性”,追求开悟的智慧;净土法门强调“持名念佛”,培养专注的定力,对普通修行者而言,两者的融合具有重要意义:净土法门的“念佛”可以作为日常修行的“锚点”,帮助初学者收摄散乱心,培养定力;禅宗的“观照”可以深化对念佛的理解,避免机械念诵流于形式,法师常以“船与桨”比喻:“念佛是船,载我们到解脱的彼岸;禅观是桨,助我们破除烦恼的波浪。”修行者可根据自身根基,选择以念佛为主、禅观为辅,或以禅观为主、念佛为辅,最终达到“定慧不二”的境界。