菩萨戒作为大乘佛教的核心戒律体系,其根本精神在于“饶益有情、自利利他”,而“沽酒”戒条正是基于这一精神,对修行者提出的具体行为规范,在《梵网经菩萨戒本》《优婆塞戒经》等经典中,酒戒均被列为重要戒条,其核心要求是“远离一切酒类”,不仅禁止自饮,更禁止沽酒(买卖、提供酒类)给他人,旨在从源头切断酒能引发的贪嗔痴等烦恼,维护修行者的定慧,避免伤害众生。

菩萨戒中“沽酒”戒的核心内涵

菩萨戒的“酒戒”并非简单禁止饮酒,而是涵盖“沽、饮、教人饮”等全链条行为。《梵网经》明确记载:“若佛子,故饮酒,而酒失觉心,众生意,若自身手过酒与人,若自置酒,教人饮,一切不得饮酒。”沽酒”即指买卖、制作、提供酒类,无论是否直接饮用,只要参与酒类的流通或传播,均构成犯戒。

为何菩萨对“酒”如此严苛?因酒能令人“失觉心”——失去正念与理智,进而引发破戒、造恶等行为。《优婆塞戒经》指出:“酒失种种功德,破种种善法,令众生远离三宝。”对修行者而言,饮酒会障碍定慧,增长贪嗔;对众生而言,沽酒可能导致他人因酒失智,引发家庭失和、社会争斗等恶果,这与菩萨“度化众生”的本愿完全相违。“不沽酒”不仅是个人修行持戒,更是对众生的慈悲护持。

“沽酒”戒的犯戒轻重与开缘条件

菩萨戒的犯戒轻重需从“心念”与“行为”两方面判断,根据《梵网经菩萨戒本疏》,沽酒戒的犯戒层次可分为:

| 行为类型 | 是否犯戒 | 轻重判断 | 开缘条件 |

|---|---|---|---|

| 故意沽酒营利 | 犯重戒 | 明知酒能乱性,仍为谋利而买卖、提供酒类,属“故犯”,障大悲心,犯重戒。 | 无,除非为救急(如避免他人 immediate 危害,但需严格评估,非日常情况)。 |

| 教人饮酒或劝酒 | 犯重戒 | 以言语、行为诱导他人饮酒,无论对方是否饮用,均属“教人犯戒”,破他人善根。 | 无,若为治病,医生开方,且无替代药,可少量饮用,但不得劝人。 |

| 误沽酒(不知是酒) | 犯轻戒 | 非故意买卖酒类(如误将药酒当普通饮品),事后发现生悔心,属“误犯”,可忏悔。 | 无,但需立即停止流通,并忏悔。 |

| 为病人沽酒(治病) | 非犯戒 | 若病人需酒入药,且无替代品,由医生指导沽酒用于治疗,不生贪着,属“开缘”。 | 需满足:① 确为治病必需;② 无其他替代药;③ 不自饮、不劝人,仅作药用。 |

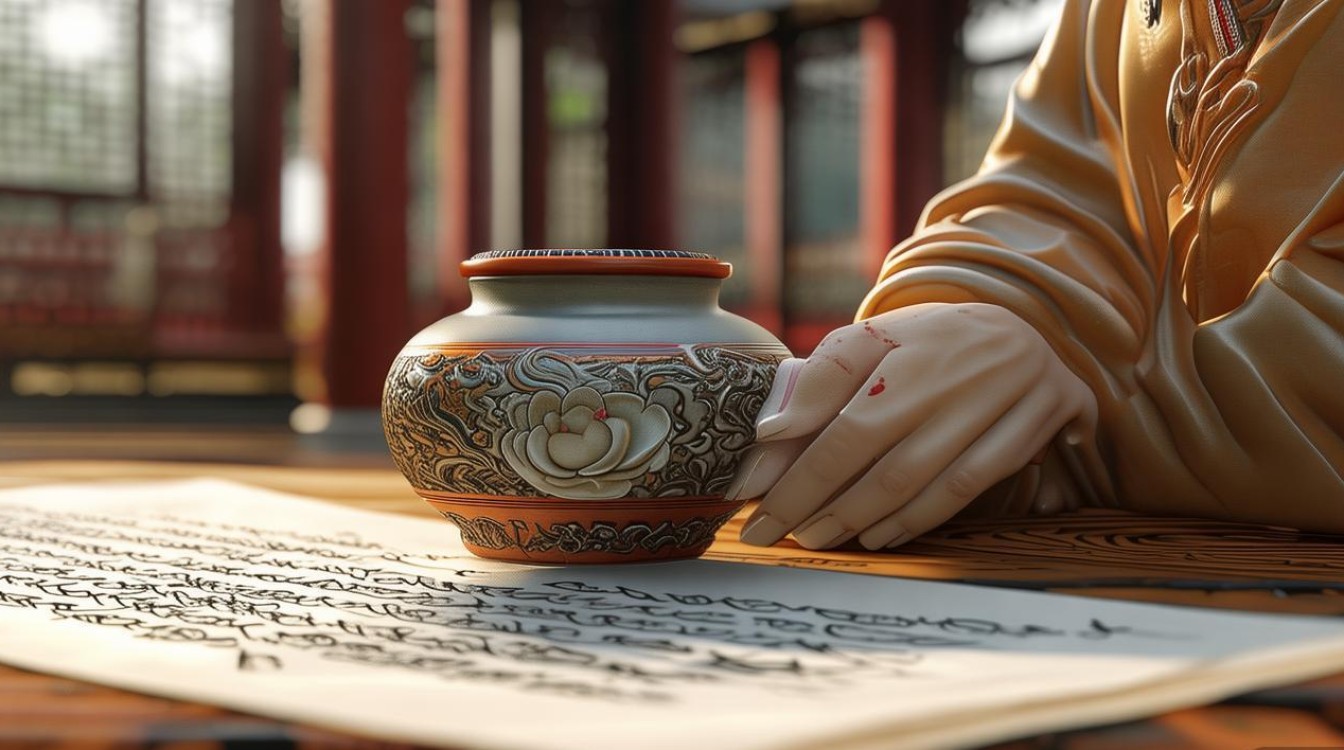

需注意,“开缘”并非“破戒”,而是特殊情境下的“方便”,核心是“慈悲”与“智慧”的平衡。《优婆塞戒经》允许“若为药故,酒非所饮”,但强调“不得贪著,生乐著心”,即即便为治病用酒,也需保持正念,不沉溺于酒的快感,否则仍可能犯戒。

持守“不沽酒”戒的现实意义

在现代社会,酒类泛滥于社交、商业等场景,持守“不沽酒”戒对修行者具有深刻的实践意义,从个人修行看,远离酒能保持心念清醒,修习定慧。《大智度论》说:“酒能乱人心,失种种善法。”若心随酒转,则难以觉察烦恼,更谈不上“自利利他”,从护持众生看,拒绝沽酒是对他人负责任的表现,商家若为利润销售酒类,可能间接导致酒精依赖、家庭暴力等问题;修行者若能在社交中拒绝劝酒、不提供酒类,实则以行动护持他人的善根。

更重要的是,“不沽酒”体现了菩萨“难行能行”的精神,面对“酒文化”的社会压力,持戒者需以“慈悲为体,智慧为用”——并非机械排斥,而是以正念破除对酒的贪着,以身教引导众生认识到酒的危害,这种“不为世法所染”的修行,正是菩萨道在现实中的体现。

相关问答FAQs

Q1:若家人或朋友坚持饮酒,我作为修行者是否需要完全断绝往来?

A:无需断绝往来,但需以智慧护持戒心。《优婆塞戒经》强调“菩萨于众生中,生大悲心”,面对饮酒者,可先以善巧方便劝诫,如讲述酒的健康危害、酒后失智的案例,而非强行指责,若对方不听,保持距离即可,避免共处时助长其饮酒行为(如主动提供酒具、参与劝酒),同时以默然或转移话题等方式表达立场,既不失慈悲,也不违戒律。

Q2:现代社会酒类种类繁多(如料酒、药酒、含酒精饮料),如何判断是否属于“沽酒戒”的范围?

A:判断标准是“是否含酒精且能令人失智”,根据《四分律》,酒的本质是“酒色、酒香、酒味”,能令人醉乱心神,无论名称是“酒”“饮料”还是“保健品”,只要含有酒精且达到致醉程度,均属“酒”的范畴,料酒虽用于烹饪,但本质仍是酒,若非必需,应避免买卖;药酒需严格区分“药用”与“饮用”,仅限医生指导下的治病用途,不得作为普通饮品流通,日常需仔细阅读成分表,对含酒精产品保持警惕,从源头断绝沽酒因缘。