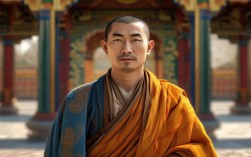

“佛法不在经卷中,而在日常起心动念处。”他常以通俗易懂的语言,将深奥的佛法智慧融入生活点滴,引导众生在纷繁世相中安顿身心,体悟生命本真,以下结合智法师的开示内容,从心念观照、慈悲践行、精进修行三个维度,分享如何在生活中践行佛法。

观照心念,破除妄执

智法师强调,一切烦恼皆源于心念的攀缘与执着,现代人常被过去的悔恨、未来的焦虑所困,或因外境的顺逆而起分别心,实则心若如如不动,烦恼便无处生根,他以“观照”为修行要领,教导大众在日常生活中时时觉察心念:“念起即觉,觉之即无,如云散青天,水归大海。”

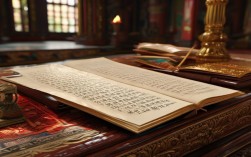

为帮助大众理解,法师曾用表格对比常见妄念与对治方法:

| 妄念类型 | 具体表现 | 对治方法 |

|----------------|------------------------------|--------------------------|

| 攀缘过往 | 反复回味遗憾或喜悦 | 忆念“过去事已灭,未来心不生” |

| 焦虑未来 | 对未发生之事过度担忧 | 专注当下,做“当下该做的事” |

| 分别好恶 | 因人事物起爱憎,心生烦恼 | 修“平等心”,观一切因缘和合 |

法师举例说:“有人因他人一句无心之言而耿耿于怀,实则是将外境的“箭”当作自己的“伤”,若能观照到“言语如风,过而不留”,心便不会被境转。”观照并非压抑念头,而是如明镜照物,来者不拒,去者不留,在觉察中逐渐松动对“我”的执着,体悟“无我”的自在。

践行慈悲,利乐有情

“慈悲是佛法的核心,也是众生本具的光明。”智法师常说,慈悲不是口号,而是落实在每一个与人相处的细节中,他教导大众从“慈悲口、慈悲眼、慈悲心”做起,用温暖的语言、善意的眼神、包容的心态对待他人,让慈悲成为生活的习惯。

法师曾分享一个故事:有位居士因工作不顺,常对家人发脾气,通过修习“慈悲禅”,每天睡前默念“愿家人平安快乐,愿众生离苦得乐”,三个月后不仅家庭关系和睦,工作也因心态转变而顺遂,法师说:“利他即是自利,当我们为他人着想时,内心的嗔恨便会消融,快乐自然增长。”

对于如何践行慈悲,法师给出三个建议:一是“换位思考”,遇到矛盾时多想“如果是他,会怎么做”;二是“随缘助人”,能力大小皆可发心,一句鼓励、一次援手都是慈悲;三是“包容差异”,接纳他人的不完美,正如希望他人包容自己的缺点,慈悲不是软弱,而是以智慧化解对立,让心在利他中开阔。

精进不怠,福慧双修

修行非一日之功,智法师提醒大众:“道心要坚定,但莫着急,如春起之苗,不见其增,日有所长。”他强调“精进”并非盲目用功,而是“恒时心念,不懈怠”,在日常中修定慧,在境界中炼心性。

法师建议修行者从“三坚持”入手:一是坚持诵经或持咒,以文字般若开启智慧;二是坚持静坐,每日哪怕十分钟,也能让心逐渐安定;三是坚持善行,将布施、持戒、忍辱融入生活,积累福报,他说:“福报如树根,智慧如花叶,根深才能叶茂。”

有弟子问:“修行中遇到懈怠怎么办?”法师答:“懈怠是正常现象,此时可‘借假修真’——想懈怠时,正好观照“为何懈怠”,是目标太高还是方法不对?调整后继续前行,懈怠便会转化为进步的动力。”修行是终身的事,如同走路,只要方向正确,慢一点也无妨。

智法师的开示,始终围绕“生活即修行,心净即国土”的核心,他告诉我们,佛法不是遥不可及的玄理,而是安顿心灵的智慧,是处理烦恼的方法,当我们在心念上观照、在行动中慈悲、在修行中精进,便能于平凡生活中活出清净与喜悦,最终抵达“烦恼即菩提,生死即涅槃”的自在境界。

FAQs

Q1:法师,如何区分正念和妄念?

A1:正念是“觉知当下”,如吃饭时知吃饭,走路时知走路,心不外散;妄念是“心随境转”,如吃饭时想工作,走路时想过去,简单说,正念能让你“活在当下”,妄念让你“活在过去或未来”,觉察到妄念时,不必批判,只需轻轻拉回注意力,回到当下做的事,就是修行。

Q2:修行中感到迷茫,不知道方向怎么办?

A2:迷茫往往是因为“求果心切”或“方法杂乱”,可先回到基础:以“三福”为根本(孝养父母、奉事师长、慈心不杀),以“六度”为路径(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),每天做好当下事,对人真诚、对事负责、对己负责,方向自然清晰,法师常说:“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”