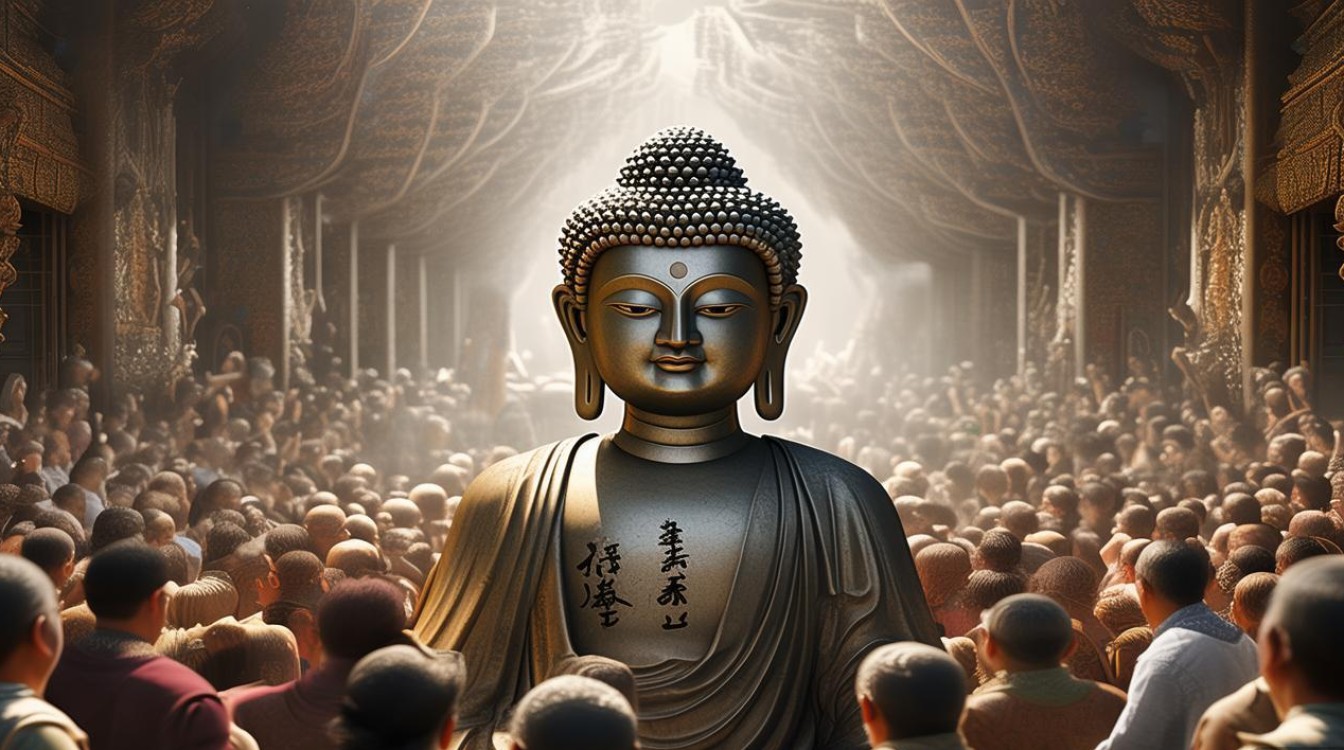

在佛教大乘精神的谱系中,“处众畏菩萨”是一类极具悲勇特质的菩萨行者,所谓“处众畏”,并非指菩萨自身畏惧,而是指菩萨主动深入众生充满恐惧、怖畏的困境之中,以无畏的愿力与智慧,为众生拔除苦厄、建立信心,最终引导众生超越恐惧、趋向解脱,这一精神既是菩萨道的核心实践,也是大乘佛教“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的生动体现。

从经典依据来看,“处众畏”菩萨的行愿在诸多佛经中均有阐述。《大智度论》卷四十五提到:“菩萨作是念:‘一切众生没在畏中,我当拔济令得解脱。’”这里的“畏”涵盖生死、恶道、疾病、贫乏、诽谤、恶名等八怖等种种怖畏,众生因无明执著,深陷其中不得自在,而菩萨则以“大悲为上首,无方便为足”,勇入险处救度,如《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨因见“罪苦众生”,立下“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的大愿,正是“处众畏”的极致体现——他主动进入最令人恐惧的地狱道,以愿力化度众生,即使面对恶业深重的众生,也不曾退转。《华严经·十地品》则强调,菩萨在“难行能行、难忍能忍”的修行中,需“于一切众生生大慈心,于一切怖畏处能生勇猛”,这种勇猛并非鲁莽,而是基于对因果法则的通达与对众生佛性的深信,故能“虽处畏中,心无怖畏”。

“处众畏”菩萨的特质,可从“悲”“智”“勇”三个维度展开。悲是根本动力,菩萨因见众生受畏逼迫,如母见子受苦,自然生起“同体大悲”,无法自己而入世救度,如观世音菩萨闻声救苦,众生无论遭遇水火、刀兵、怨贼等何种怖畏,至心称念其名,菩萨即时观其音声,寻声救拔,这种“千处祈求千处应”的悲愿,正是“处众畏”的典型写照。智是方便善巧,菩萨并非以蛮力对抗恐惧,而是以智慧观照恐惧的根源——无明与我执,并通过“四摄法”(布施、爱语、利行、同事)与众生结缘,以众生能接受的方式引导其破迷开悟,对因贫穷而恐惧的众生,菩萨先以财物布施,缓解其生计之急,再以“法布施”告知“财富五家共有”的道理,引导其培植福报、远离贪执;对因疾病而恐惧的众生,菩萨既施医药疗其身苦,更说“苦空无常”之理,疗其心惑。勇是实践力量,菩萨深知“畏处多生障,勇猛得菩提”,面对众生的顽劣、恶业的障碍,乃至自身的安危,皆能勇往直前。《贤愚经》记载,佛陀因地修行时,曾为救度五百商众,与罗刹鬼搏斗,甚至不惜舍身饲虎,这种“难行能行”的勇猛,正是“处众畏”菩萨最动人的品格。

具体到“处众畏”菩萨的示现,不同经典中记载了诸多典范,其救度对象与方式虽各有侧重,但核心皆不离“拔众生畏”,如下表所示:

| 菩萨名号 | 所对治的“众畏” | 经典依据 | 核心愿行 |

|---|---|---|---|

| 地藏菩萨 | 地狱、恶道之畏 | 《地藏菩萨本愿经》 | “地狱不空,誓不成佛” |

| 观世音菩萨 | 灾厄、苦难之畏 | 《妙法莲华经·普门品》 | “念念勿生疑,观世音净圣” |

| 弥勒菩萨 | 生死、轮回之畏 | 《弥勒下生成佛经》 | “龙华三会”度末世众生 |

| 虚空藏菩萨 | 无明、愚痴之畏 | 《虚空藏菩萨经》 | “成就众生,满足一切愿” |

这些菩萨并非抽象的符号,而是“处众畏”精神的具象化——他们以愿力示现不同身份(国王、比丘、居士等),在不同时空的“畏处”中度化众生,让众生在恐惧中看到希望,在绝望中遇见光明。

对于修行者而言,“处众畏”菩萨的精神不仅是崇高的榜样,更是切实的修行指南,在日常生活中,众生的“畏”无处不在:对失败的恐惧、对孤独的恐惧、对未来的恐惧,甚至对“生死大事”的恐惧,菩萨告诉我们,真正的无畏并非没有恐惧,而是“知畏不畏”——了知恐惧的虚幻性(如梦如幻),却不逃避恐惧,反而以“菩萨畏因,凡夫畏果”的智慧,从源头断除恐惧的因,以“自利利他”的行动转化恐惧的境,面对工作中的压力与恐惧,菩萨行者会发心“将此身心奉尘刹”,以利他之心承担职责,在奉献中超越个人得失的恐惧;面对人际关系的矛盾与恐惧,会以“慈悲喜舍”之心待人,在理解与包容中化解对立,而非逃避或对抗。

从更深的层面看,“处众畏”菩萨的修行,本质是“破我执、证平等”的过程,众生因执著“我”与“我所”,才会生起种种怖畏;菩萨证悟“人我空、法我空”的真理,了知“众生皆具佛性”,故能以“同体大悲”视众生如己身,深入畏处救度,这种精神对现代社会尤其具有启示意义:在物质丰裕而精神焦虑的今天,人们常被“失去”的恐惧裹挟,而“处众畏”菩萨的“无畏利他”,恰是一剂良药——当我们放下对“小我”的过度关注,将目光投向他人的苦难,主动承担一份责任,内心的恐惧便会自然消解,生命的意义也在利他中得以彰显。

相关问答FAQs

问:处众畏菩萨与普通人的“勇敢”有何区别?

答:普通人的“勇敢”多基于个人信念、利益或情感,可能带有选择性(如为亲人勇敢,为陌生人退缩),且易因结果好坏而动摇;而处众畏菩萨的“勇敢”源于“无缘大慈、同体大悲”,是无条件的、平等的,不因亲疏、善恶、利害而分别,且以“度尽众生”为终极目标,永不退转,普通人的勇敢可能依赖外在条件(如能力、环境),而菩萨的勇敢则基于“般若智慧”与“深信因果”,了知“畏处即菩提道”,故能在恐惧中保持内心的清净与安定。

问:普通人如何在生活中实践“处众畏”精神?

答:普通人可从“小处”着手,逐步培养“处众畏”的品格:观照自身与他人的“畏”,觉察自己及身边人对疾病、贫穷、孤独等的恐惧,不压抑、不逃避,而是以理解之心面对;以“微善”行“无畏施”,如安慰恐惧的朋友、帮助陷入困境的陌生人、分享能缓解焦虑的知识等,让他人因你的行动而减少恐惧;修“忍辱”与“精进”,面对他人的误解、批评或自身的挫折时,不生嗔恨,将其视为“消业增福”的机会,坚持利他的初心;以“智慧”转化恐惧,通过学习佛法或哲学,了知恐惧的本质是无明执著,通过观修“无常”“无我”,逐步建立内心的定力,最终达到“不畏生死、不畏恶名”的境界。