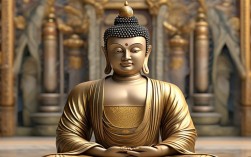

《金刚经》中佛陀告须菩提:“菩萨于法,应无所住,行于布施。”所谓“菩萨如是布施”,并非简单的物质给予,而是以无我之心、无相之行,践行慈悲与智慧的圆满境界,这种布施超越凡夫“施-得”的二元对立,以“不住相”为根本,以“度众生”为愿力,是菩萨道上最核心的修行法门。

无住是布施的核心:破除“我相、人相、众生相、寿者相”

凡夫布施,往往执着于“我能施、人受施、物可施”,甚至以布施为求福报、得名利的手段,而菩萨布施的“如是”,首在“无住”——不住于施相,不住受施相,不住物施相,经中云:“若菩萨不住相布施,其福德不可思量。”所谓“不住相”,并非否定布施的行为,而是破除对布施本身的执着,比如财布施时,不执着“我施舍了多少”,不分别“受者是否感恩”,不执着“财物是否珍贵”;法布施时,不执着“我说了多少法”,不分别“众生是否接受”,不执着“说法者的身份”;无畏布施时,不执着“我救度了谁”,不分别“众生是否回报”,不执着“施恩的姿态”,这种无住的布施,如同“应无所住而生其心”,以清净心为体,以慈悲为用,才能真正与自性相应,积累无量的福德资粮。

三施无相的实践:财、法、无畏的究竟意义

菩萨布施虽分财布施、法布施、无畏布施三种,但本质都是“无相”的实践,且以法布施为最,财布施是外护,以物质满足众生暂时的匮乏,若能无相,则能令众生远离贫穷之苦,种下善根;法布施是内证,以真理启迪众生的无明,破除迷惑颠倒,若能无相,则能令众生开智慧、证菩提,是究竟的救度;无畏布施是安忍,以守护令众生远离恐惧怖畏,若能无相,则能令众生生起安稳心,种下无畏的种子,三者并非割裂,而是菩萨悲智运用的不同面向:见众生贫穷,以财施外护;见众生愚痴,以法施内证;见众生怖畏,以无畏施安忍,正如《普贤行愿品》所言:“财施、法施、无畏施,一切舍施皆无染。”关键在于“无染”——不染着于布施的相状,不染着于果报的期待,让布施成为自性自然流露的慈悲,而非刻意造作的善行。

布施与菩萨行的圆满:从“自利”到“利他”的超越

菩萨道的修行,以“六度”为核心,而布施为第一度,之所以将布施置于首位,是因为“能舍”是破除我执的开始,凡夫执着“我所有”,将财富、名誉、地位视为“我”的延伸,由此生起贪爱、悭吝、争夺,造作无量恶业,菩萨通过布施,练习“舍”的智慧:舍财物,破对物质的执着;舍名誉,破对虚名的执着;舍身体,破对色身的执着,当“能舍”之心坚固,便能逐渐证得“无我”的智慧——所谓“我”与“我所”,本皆是空,这种“舍”并非消极的放弃,而是积极的转化:将执着“我”的心,转化为“利他”的愿;将有限的资源,转化为无限的度生事业,正如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,正是以“无相布施”为基,为救度众生不惜一切,其布施之心超越时空,究竟圆满。

| 有相布施与无相布施对比 | |

|---|---|

| 维度 | 有相布施 |

| 动机 | 求福报、得名利、避恶果 |

| 心态 | 执着“施者-受者-财物”三相 |

| 果报 | 得人天福报,有尽 |

| 本质 | 有限善根,轮回之因 |

| 菩萨布施的三种无相实践 | |

|---|---|

| 类型 | 无相要点 |

| 财布施 | 不执着财物多寡,视众生平等 |

| 法布施 | 不执着说法者身份,以真理为依 |

| 无畏布施 | 不执着施恩心态,众生本具佛性 |

在生活中践行“菩萨如是布施”

菩萨布施并非遥不可及的圣贤行持,而是每个人在日常中都可以修行的智慧,工作时尽心尽力,不执着“我做了多少”,是为法布施;帮助他人时不求回报,不执着“我对你好”,是为财布施;面对误解时不生嗔恨,守护内心的平静,是为无畏布施,关键在于“无住”——无论行何种善法,都不被善相所缚,不被果报所牵,让慈悲与智慧成为生命的底色,正如六祖慧能所言:“菩提只向心觅,何劳向外求玄?”菩萨如是布施,正是向心觅取本具的佛性,以无相之行,圆满自利利他之道,最终成就“无上正等正觉”的佛果。

相关问答FAQs

问:菩萨布施为何强调“无住”?如果不住相,如何保证布施的动力?

答:菩萨布施强调“无住”,是为了破除“我执”这一根本烦恼,凡夫布施时,若执着于“我能施”“我施了善”,便会生慢心;若执着于“受者应感恩”,便会生期待心;若执着于“布施得福报”,便会生功利心,这些执着会让布施成为轮回之因,而非菩提之资,而“无住”并非没有动力,而是动力从“求果报”转为“纯慈悲”——因见众生苦,自然生起救度之心,如母亲见子受苦,必救护之,不会执着“我救了孩子”的相,这种慈悲是自性本具的,不依赖外境,不期待回报,故能生生不息,成为菩萨度生的究竟动力。

问:普通人如何在生活中践行“无相布施”?是否需要放弃物质追求?

答:普通人践行无相布施,无需刻意放弃物质追求,而在于调整“布施的心态”,赚钱时以正当手段获取,使用时量力布施,不执着“我布施了多少”;帮助他人时,无论是让座、捐款还是耐心倾听,都不起“我做了好事”的念头,不分别“受者是否值得”;遇到需要守护的人或事,以安稳心给予支持,不执着“我是恩人”,关键在于“三轮体空”——观施者、受者、施物皆不可得,以清净心行善,正如《坛经》所言:“若见相者,即着相;若不见相,即如来。”日常生活中的点滴善意,若能以无相之心践行,便是菩萨道的修行,无需刻意追求“大布施”,而在于“心”的清净与慈悲。