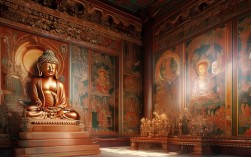

“以戒为师”是佛教根本教义之一,源自佛陀涅槃前的遗训:“汝等当知,是诸戒中,出家最胜,我如良医,知病授药,服我药者,众病皆瘳。”佛陀以戒为良药,旨在引导众生通过持戒调伏身心,断恶修善,最终趋向解脱,在中国佛教史上,众多寺庙以“以戒为师”为根本宗风,将戒律的传承与实践作为住持佛法、化世导俗的核心,这些寺庙不仅是僧团修行的道场,更是戒律文化的传承中心,通过系统的戒律教育、严格的日常规范和深远的弘法实践,让“以戒为师”的理念代代相传,滋养着无数信众的心灵。

历史传承:从佛陀遗教到中国戒律道场

“以戒为师”的思想,自佛陀时代便已确立,佛陀在世时,以戒摄僧,通过波罗提木叉(戒本)维护僧团的和合与清净;涅槃后,戒律成为佛法的生命线,历代祖师以弘戒为己任,推动戒律文化的传播与发展,佛教戒律体系经历了从译经到本土化的过程,至唐代南山律宗创始人道宣律师(596-667)达到高峰,道宣律师以《四分律》为基础,结合大乘教义,创立“南山宗”,形成“戒、定、慧”三学一体的修行体系,强调“戒为无上本,心佛及众生”,为“以戒为师”的寺庙实践奠定了理论基础。

历史上,以弘戒著称的寺庙多与南山律宗紧密相关,例如福建莆田广化寺,作为南山律宗祖庭,自唐代便道风鼎盛,历代高僧如宋代元照律师、明代弘一法师(李叔同)等均曾在此弘戒,使“以戒为师”的精神薪火相传,再如江苏镇江金山寺、浙江杭州灵隐寺等古刹,虽宗派不同,但均将戒律作为僧团建设的根本,通过安居、自恣、布萨等制度,确保僧团的清净与和合,这些寺庙历经千年沧桑,始终以戒律为立寺之本,成为佛教戒律文化的活态传承载体。

日常实践:戒律在寺庙生活中的具象化

在以“以戒为师”为宗风的寺庙中,戒律并非抽象的教条,而是融入僧人日常生活的每一个细节,形成一套严谨而慈悲的修行体系,从清晨的早课到夜晚的止静,从饮食起居到待人接物,戒律如同一面明镜,时刻观照着僧人的身、口、意。

以戒为师寺庙日常戒律实践表

| 戒律类别 | 实践场景 | 意义 | |

|---|---|---|---|

| 波罗提木叉(比丘戒) | 不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不饮酒等具足戒 | 每日早晚课诵戒本,每月布萨(诵戒)会议,安居期间自恣( confess faults) | 摄心为戒,防止身口意三业过失,维护僧团清净 |

| 僧团清规 | 早晚课诵、过堂(用餐)、出坡(劳动)、静坐、睡眠等时间规范 | 晨钟暮鼓准时起床,过堂时止语、食存五观(计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业) | 培养僧人定时定量的修行习惯,通过集体生活锻炼忍辱与和合精神 |

| 菩萨戒 | 发菩提心,行六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),利益众生 | 寺院定期传授菩萨戒,信众参与法会、慈善活动,如放生、施粥、义诊 | 将个人持戒与利他行相结合,体现大乘佛教“慈悲济世”的精神 |

| 威仪细行 | 行住坐卧的姿态,穿衣持物的规范,与人交谈的礼仪 | 僧人着袍搭衣,行步安详,合掌问讯,言语谦和;接待信众时和颜悦色,耐心解答 | 通过外在威仪调伏内心浮躁,展现僧团清净庄严的形象,引导信众对三宝生信心 |

除了僧人的自我持戒,寺庙还通过“戒坛”传授戒律,为信众提供系统学习戒律的机会,每年春季的“传戒法会”(又称“三坛大戒”),是寺庙接受新出家僧人或在家居士受戒的重要仪式,通过为期数十天的学习,受戒者需背诵戒本、理解戒相、忏悔业障,最终在戒坛前如法受戒,正式成为佛弟子,这一过程不仅是身份的转变,更是对“以戒为师”理念的深度认同与实践。

现代弘法:戒律文化的当代转化与传播

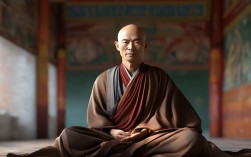

在现代社会,“以戒为师”的寺庙并未固守传统,而是积极适应时代需求,通过创新弘法方式,让戒律文化贴近生活、利益大众,许多寺庙开设“戒律学课程”,面向在家居士讲解五戒、十善等基础戒律,结合现代生活中的案例(如职场诚信、家庭和睦、环境保护),阐释持戒对个人修行与社会和谐的积极作用,针对“不妄语”戒,课程会引导信众在社交媒体时代如何做到真实语、爱语、柔软语,避免谣言与恶语伤人。

寺庙通过“短期出家体验营”“禅修夏令营”等活动,让信众在短期体验中感受持戒的生活,参与者需遵守寺庙的清规,如过堂止语、早睡早起、参与出坡劳动,在简单规律的生活中体会“戒生定,定发慧”的修行次第,许多参与者反馈,短期持戒让他们摆脱了对手机的依赖,减少了内心的浮躁,学会了专注与感恩,这种“以戒为镜”的自我觉察,正是戒律在当代社会的重要价值。

以“以戒为师”为宗风的寺庙还积极参与社会公益,将戒律中的“慈悲”精神转化为实际行动,组织义工团队开展扶贫助学、临终关怀、环保宣传等活动,通过利他行践行“菩萨戒”,让社会大众看到佛教戒律并非消极避世,而是积极入世、服务众生的力量。

戒律的本质:从“束缚”到“自由”的智慧

有人认为,戒律是对人性的束缚,限制了自由,但实际上,佛教戒律的本质是“防非止恶,生长善根”,是通过规范行为来净化心灵,最终达到“从心所欲不逾矩”的自由,正如弘一法师所言:“戒律非但不是束缚,乃是释放,因为持戒能减少欲望的枷锁,让心灵从烦恼中解脱。”

在“以戒为师”的寺庙中,僧人们通过持戒,将外在的规范转化为内在的觉知,面对他人的误解,持“不嗔戒”的僧人会选择冷静沟通,而非情绪反击;面对物质的诱惑,持“不盗戒”的僧人会保持知足,不贪图非分之财,这种“以戒为盾”的修行,让他们在复杂的环境中保持内心的清净与安定,真正实现了“烦恼轻,智慧长”的修行目标。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何在生活中践行“以戒为师”?

A:普通人可以从“五戒”基础入手,结合自身实际情况灵活实践:不杀生(尊重生命,素食护生,不伤害他人);不偷盗(诚信做人,不贪非分之财);不邪淫(尊重婚姻忠诚,不涉足不当关系);不妄语(说真实语,不传谣言,言语柔和);不饮酒(远离烟酒等麻醉品,保持清醒心智),可以通过“日行一善”培养慈悲心,如帮助他人、节约资源、爱护环境,将持戒与利他行结合,让“以戒为师”融入日常生活,逐步净化身心。

Q2:“以戒为师”是否意味着必须出家修行?

A:并非如此。“以戒为师”是所有佛弟子的共同修行准则,无论出家在家,都需要以戒律为规范,出家僧人需受具足戒,承担住持佛法、弘化众生的责任;在家居士则可受五戒、八关斋戒或菩萨戒,在家庭、社会中践行戒律,如职场中诚信工作、家庭中和睦相处、社会中遵守道德法律,佛陀说“戒如大地,能持一切”,戒律是修行的基础,无论身份如何,持戒都能让人获得内心的安定与智慧,最终导向解脱。