政治与寺庙,作为人类社会两种截然不同的存在形态,前者以世俗权力为核心,后者以宗教信仰为根基,看似分属不同领域,却在组织结构、权力运作、社会功能、象征符号、规范体系及资源管理等多个维度展现出深刻的相似性,这种相似性并非偶然,而是人类社会组织逻辑的共性体现,反映了不同文明对秩序构建、群体凝聚与价值共识的普遍追求。

从组织结构来看,政治与寺庙均呈现出科层化的层级特征,现代政治体系通常以中央政府为核心,向下延伸至地方各级政府,形成层级分明的权力网络,每个层级拥有明确的权责范围与决策权限,类似地,大型寺庙(尤其是汉传佛教的丛林制度)以方丈为最高领袖,下设监院、知客、维那等执事僧职,分管寺院日常运营、宗教仪式、僧团纪律等事务,形成“方丈-执事-僧众”的等级结构,这种科层制确保了组织内部的高效运转,无论是政策的上传下达,还是宗教戒律的贯彻实施,都依赖于清晰的层级划分与分工协作,中国古代的“寺”本为中央行政机构名称,后因佛教寺院管理制度的完善,其“分曹理事”的组织模式与官府颇有相似之处,可见两者在结构设计上的共通性。

在权力运作层面,政治与寺庙均需构建权威体系以实现有效治理,政治权力的合法性来源可能包括选举、继承、革命或传统权威,但无论何种形式,其运作都依赖一套被社会认可的制度化权威,通过法律、政策等工具规范个体行为,寺庙的宗教权威则根植于教义传统与修行体系,方丈的权威不仅源于其行政职务,更取决于其在佛法修证上的资历与信众的宗教认同,两者的权力运作都强调“名分”与“职责”的统一:政治中,官员需依“官品”行使职权;寺庙中,僧职需按“戒腊”(出家年限)与“德望”分配责任,两者均存在“权力制衡”机制,如政治体系中的三权分立,寺庙中的“上座、寺主、维那”三纲制度,均旨在防止权力滥用,维护组织稳定。

社会功能方面,政治与寺庙均承担着整合社会、凝聚共识的重要作用,政治通过法律制度、公共教育、社会福利等机制,确立社会成员的行为准则与价值取向,维护社会秩序,寺庙则通过宗教仪式、道德教化、慈善活动等功能,为信众提供精神寄托与身份认同,强化群体凝聚力,在传统中国社会,地方政府负责赋税征收、司法审判等世俗事务,而寺庙则通过举办庙会、主持法会等活动,成为社区交往的中心,其“慈悲为怀”的教义与儒家“仁爱”思想相互补充,共同维系社会伦理,现代社会的“宗教慈善”与“政府福利”在扶贫、救灾等领域的合作,更凸显了两者在社会功能上的互补性与相似性。

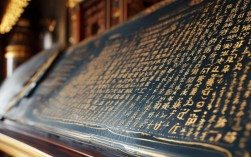

象征符号的体系化是两者的又一共同点,政治通过国旗、国徽、国歌、宪法等符号,构建国家认同与政治合法性;寺庙则通过佛像、法器、经文、宗教建筑(如佛塔、大雄宝殿)等符号,传递宗教教义与神圣性,这些符号都具有“浓缩意义”的功能,能够快速唤起群体的情感共鸣与价值共识,国旗的色彩与图案承载着国家的历史记忆与政治理念,佛像的面容与手印则象征着佛法的智慧与慈悲;政治仪式如国庆阅兵、宣誓就职,与宗教仪式如开光、法会,均通过程序化的符号展演,强化参与者的归属感与敬畏感。

规范体系的约束性同样不容忽视,政治以法律为核心,辅以行政规章、社会道德等,形成一套覆盖社会生活各方面的规范体系,通过奖惩机制确保执行,寺庙则以戒律(如佛教的“五戒”“十戒”)为基础,结合清规戒律(如《百丈清规》)与寺院内部章程,规范僧侣的言行举止,两者的规范体系都兼具“约束”与“引导”双重功能:政治法律既惩罚违法行为,也倡导公民责任;宗教戒律既禁止恶行,也鼓励修行向善,值得注意的是,两者的规范均具有“神圣化”倾向——法律被视为“正义”的体现,戒律被视为“解脱”的途径,从而增强了规范的权威性与约束力。

在资源管理方面,政治与寺庙都需要对人力、物力、财力等资源进行系统性调配,以维持组织运转,政治通过财政预算、税收政策、土地管理等机制,实现公共资源的分配与使用;寺庙则通过香火钱、布施、田产(历史上称“寺田”)等方式获取资源,并用于宗教活动、僧众生活、慈善事业等,两者的资源管理都强调“公共性”与“制度化”:财政预算需经立法机构审批,寺庙收支需公开透明(如现代寺院的财务公示制度);资源分配需兼顾效率与公平,政治中体现为公共服务的均等化,寺庙中体现为僧众的“利和同均”(物质生活平等)。

从历史演变维度看,政治与寺庙在互动中共同塑造了社会形态,古代社会普遍存在“政教合一”现象,如欧洲中世纪教权与王权的交织、中国西藏地区的政教合一制度,此时寺庙与政治的边界模糊,功能高度重叠;即便在“政教分离”的现代社会,两者仍保持着深层互动——政治通过法律规范宗教活动,寺庙通过价值引导影响社会伦理,这种互动关系本身,也反映了两者在社会结构中扮演的“互补性角色”:政治提供世俗秩序,寺庙提供精神秩序,共同构成人类社会的“双重支柱”。

相关问答FAQs

Q1:政治与寺庙的权力合法性来源有何异同?

A:两者的权力合法性来源既有相似性,也有差异性,相似性在于,两者都依赖“被认可”的权威基础:政治权力的合法性可能来自传统(如世袭)、法理(如宪法授权)、绩效(如经济发展)或民意(如选举);寺庙宗教权威的合法性则来自传统(如法脉传承)、教义(如戒律的神圣性)、个人修行(如高僧的德望)或信众认同(如宗教情感),差异性在于,政治权力的合法性更侧重“世俗秩序”的构建,强调对公共事务的管理能力;而寺庙宗教权威的合法性更侧重“神圣秩序”的维系,强调对宗教教义的阐释与实践能力,一位政治家的权威可能因其“推动经济发展”而被认可,一位高僧的权威则可能因其“开示佛法”而被尊崇。

Q2:为什么说寺庙在历史上扮演了类似政治组织的角色?

A:在历史上,尤其是在社会动荡或中央集权薄弱时期,寺庙常承担部分政治功能,类似“准政治组织”,寺庙拥有独立的经济资源(如寺田、劳动力),形成“政教合一”的局部政权,如西藏的甘丹颇章政权、欧洲中世纪的天主教教会;寺庙通过慈善救济、调解纠纷、提供庇护等功能,填补了政府在基层治理中的空白,成为维系社会秩序的重要力量,中国古代的“寺”本为朝廷机构,后佛教寺院沿用其名,并逐渐发展出独立的行政管理体系,在魏晋南北朝时期,部分大寺院拥有大量土地和依附人口,实际上扮演了地方经济与政治中心的角色,寺庙的“跨地域”联系(如不同地区寺院同属一个宗派)也使其具有类似政治组织的“网络化”特征,能够影响更广泛的社会层面。