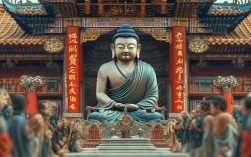

居士菩萨范围,指的是在佛教中,于家居士发菩提心、行菩萨道,自觉觉他、自利利他的修行范畴与实践体系,这一范围既涵盖身份特征,也包含修行次第、实践方向及经典依据,是佛教“人间性”与“实践性”的重要体现,展现了在家修行者从凡夫向菩萨果位迈进的可能路径。

居士菩萨的身份特征与核心内涵

“居士”原指在家修行者,梵语为“grhapati”,意指“家主”,后特指归依三宝、受持戒律的在家佛教徒,而“菩萨”是“菩提萨埵”(bodhisattva)的略称,意为“觉悟的有情”,核心是“上求佛道,下化众生”,居士菩萨则是二者的结合——以在家身份为载体,以菩萨精神为内核,既不舍世俗生活,又能践行菩萨行的修行者。

其身份特征有三:一是身份在家,需面对家庭、工作、社会等现实事务,区别于出家菩萨的“离尘出世”;二是发菩提心,以“度众生”为己任,而非仅求个人解脱;三是行菩萨道,在日常生活中落实六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),将修行融入衣食住行,正如《优婆塞戒经》所言:“菩萨在家,得发阿耨多罗三藐三菩提心,不受戒者,名为犯戒。”强调居士菩萨的核心在于“发心”,而非形式上的出家受戒。

居士菩萨的修行核心:菩提心与六度实践

居士菩萨的范围以“菩提心”为根本,以“六度”为实践路径,结合在家特点形成独特的修行体系。

菩提心:自利利他的愿心

菩提心是“为一切众生成就佛果”的誓愿,是居士菩萨的灵魂,区别于一般善人仅追求人天福报,居士菩萨的发心是“上求佛道”与“下化众生”的统一:一方面通过智慧破除无明,成就自利;另一方面以慈悲利益众生,实现利他,如《华严经》所说:“菩提心者,犹如一切佛法种子。”居士的一切修行,皆以此心为出发点。

六度:在家生活的修行指南

六度是菩萨道的实践纲领,居士菩萨结合世俗生活,赋予其“在家”特色:

- 布施度:不仅包括财布施(如慈善捐赠),更强调法布施(以智慧引导他人)、无畏布施(给予他人安全感),在工作中帮助同事、教育子女以善待人,皆是布施的体现。

- 持戒度:以“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)为基础,结合“八关斋戒”(短期出家戒)深化,持戒并非束缚,而是通过止恶行善,保护内心清净,为利他奠定基础。

- 忍辱度:面对家庭矛盾、职场压力、社会误解时,以“无我”观照情绪,不起嗔恨,如《维摩诘经》中,维摩诘居士以“忍如大地”的智慧,化解外道诘难,展现了居士菩萨的忍辱境界。

- 精进度:在繁忙生活中利用碎片时间修行,如晨起诵经、睡前禅观,将“精进”融入日常,而非刻意避世。

- 禅定度:通过“生活禅”修心,如在工作中保持专注、与家人沟通时心怀慈悲,将禅定转化为“定慧等持”的生活智慧。

- 智慧度:以佛法智慧观照世间无常、无我,破除“我执”“法执”,面对财富得失时,明白“万法皆空”,不执着于结果,只如法践行。

居士菩萨的实践范畴:从家庭到社会的慈悲延伸

居士菩萨的范围不仅限于个人修行,更强调在家庭、社会、国家中践行菩萨道,形成“由内而外”的慈悲辐射。

家庭:慈悲道场的起点

家庭是居士菩萨最重要的“修行对境”,对父母行“孝道”是“慈悲”的体现,对伴侣行“敬爱”是“忍辱”的实践,对子女行“慈教”是“布施”的智慧。《善生经》中,佛陀明确在家居士应“敬顺父母、供给妻子”,说明家庭责任并非修行障碍,而是菩萨道的“资粮”。

社会:利他行愿的舞台

居士菩萨需以“社会责任”为己任,在职业、公益中践行菩萨行,企业家以“义利兼顾”经营企业,避免唯利是图;医生以“救死扶伤”为天职,视病患如亲人;教育者以“育人”为本,引导学生向善,这些世俗职业,通过菩提心的转化,均可成为“菩萨行”的载体。

国家与众生:爱国爱教的担当

佛教强调“报国土恩”,居士菩萨应护持国家、维护和平,积极参与社会建设,对一切众生生起“无缘大慈,同体大悲”,不仅保护生命(如放生、护生),更尊重不同信仰、文化,促进社会和谐。

经典依据与历史案例:居士菩萨的典范

居士菩萨的范围在经典中有明确依据,历史中亦不乏典范:

- 经典依据:《维摩诘经》是“居士菩萨”的核心经典,通过维摩诘居士“示现有家,不染世法”的示现,证明在家修行者同样可成就菩萨道;《优婆塞戒经》系统阐述了居士菩萨的戒律、发心、修行次第,被称为“在家菩萨戒本”。

- 历史案例:

- 维摩诘:古印度毗舍离的长者,精通佛法,善于以方便智慧度化众生,被誉为“居士第一”。

- 傅大士:南北朝时期东阳郡人,以“道冠儒履、僧伽菩萨”的形象,融合儒释思想,践行“即世而出世”的菩萨行。

- 庞居士:唐代著名居士,以“日用事无别,唯吾自偶谐”的平常心,展现“烦恼即菩提”的智慧,影响深远。

居士菩萨的现代意义:人间佛教的践行者

在现代社会,居士菩萨的范围更具现实意义:它打破了“修行必须出家”的刻板印象,倡导“人间佛教”——即“在生活中修行,在修行中生活”,居士菩萨通过立足世俗、服务社会,将佛法智慧转化为解决现实问题的能力,既实现个人心灵成长,又推动社会进步,成为连接佛法与大众的桥梁。

相关问答FAQs

Q1:居士菩萨是否必须受菩萨戒?未受菩萨戒的在家修行者能否称为居士菩萨?

A:居士菩萨的核心是“发菩提心”,而非形式上的受戒,根据《优婆塞戒经》,未受菩萨戒的在家修行者,若能发菩提心、行六度,亦可称为“居士菩萨”,但受菩萨戒后,能通过戒律更系统地约束身心,深化利他行愿,因此鼓励居士在条件成熟时受持菩萨戒,以“戒”为基,更好地践行菩萨道。

Q2:在家居士如何平衡工作、家庭与菩萨行?是否需要放弃世俗生活?

A:居士菩萨的“在家”身份决定了无需放弃世俗生活,关键在于“平衡”与“转化”,具体而言:

- 工作:将职业视为“道场”,以“敬业”体现精进,以“诚信”践行持戒,以“利他”落实布施;

- 家庭:将家庭责任视为“修行资粮”,以“孝亲”培养慈悲,以“和睦”修习忍辱;

- 时间管理:利用碎片时间修持(如通勤时念佛、睡前禅观),定期参与共修或公益,避免“忙”成为借口。

正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格,人成即佛成,是名真现实。”居士菩萨的修行,本质是“做人”与“成佛”的统一,世俗生活正是菩萨道的道场。