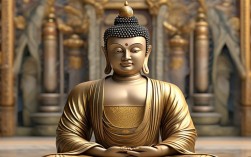

金菩萨圣像是佛教艺术与文化的重要载体,以黄金为主要材质,融合宗教信仰、雕塑技艺与审美理念,成为跨越时空的文化符号,其历史可追溯至佛教诞生之初,随着佛教传播不断演变,在不同文明中呈现出独特的艺术风貌与精神内涵,从古印度犍陀罗风格的初现,到中国汉传佛教的本土化创新,再到藏传佛教的神圣仪轨,金菩萨圣像不仅是信徒礼拜的对象,更凝聚了人类对慈悲、智慧与永恒的追求。

历史渊源与文化交融

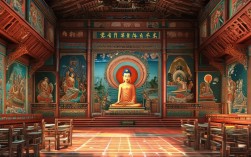

金菩萨圣像的起源与佛教的发展密不可分,公元前5世纪,释迦牟尼佛创立佛教,早期造像艺术受印度本土文化影响,以象征物(如法轮、菩提树)为主,直至公元1世纪贵霜王朝时期,犍陀罗艺术兴起,希腊雕塑技法与佛教题材结合,出现了最早的人物形态佛像,此时的菩萨造像多呈高鼻深目、卷发披肩的希腊风格,衣纹厚重褶皱,兼具神性与人性的特征,随着佛教东传,金菩萨圣像进入中国,魏晋南北朝时期受玄学影响,造像风格趋向“秀骨清像”,面容清瘦,褒衣博带,体现超凡脱俗的出世精神;唐代国力鼎盛,造像转向丰满圆润,面相饱满慈祥,衣纹流畅飘逸,彰显雍容华贵的盛世气象;宋元时期,世俗化审美渗透其中,菩萨形象更贴近生活,细节刻画精致;明清时期,藏传佛教金铜造像技艺达到高峰,鎏金、镶嵌、宝石点缀等工艺炉火纯青,形成了独特的“汉藏融合”风格,这一演变过程,本质上是佛教艺术与不同地域文化碰撞、融合的结果,金菩萨圣像成为文明交流的“活化石”。

艺术特色与工艺技法

金菩萨圣像的艺术魅力,源于材质的珍贵性与工艺的复杂性,材质上,黄金因其稳定性、延展性及象征意义(在传统文化中代表“不朽”“尊贵”),成为造像的首选,古代工匠多采用纯金或高比例金合金,部分造像还会镶嵌珍珠、玛瑙、青金石等宝石,增强视觉层次与神圣感,工艺上,集失蜡法、锤揲、錾刻、鎏金、点蓝等多种技法于一体:失蜡法用于铸造复杂造型,确保细节精准;锤揲通过捶打金片形成立体轮廓;錾刻则用于衣纹、璎珞等精细纹饰的刻画,每一条线条都需工匠深厚功底;鎏金技术使普通金属表面呈现金色光泽,降低成本的同时保持庄严感,造型上,菩萨圣像的姿态、面相、手印均有严格宗教仪轨:常见的有“结跏趺坐”象征禅定,“游戏坐”体现自在;面相或慈悲含笑,或庄严凝重,眼神下视传递悲悯众生之意;手印则有“与愿印”(满足众生愿望)、“禅定印”(降伏烦恼)、“说法印”(宣讲佛法)等,每种姿态都对应特定的宗教寓意,服饰上,菩萨多佩戴项圈、臂钏、耳珰等“庄严具”,衣纹或简洁流畅(如曹衣出水),或繁复华丽(如吴带当风),既展现身份尊贵,又暗喻“遮止烦恼”的宗教功能。

文化内涵与精神象征

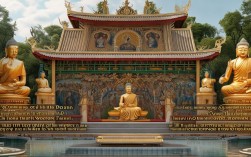

金菩萨圣像不仅是艺术品,更是佛教文化的物质载体,其核心内涵围绕“菩萨行”展开——菩萨意为“觉有情”,即“上求佛道,下化众生”,金菩萨圣像正是这一理念的具象化,黄金的永恒性象征菩萨法身常住,不生不灭;慈悲的面相体现“无缘大慈,同体大悲”;庄严的姿态则代表降伏烦恼、定慧等持的修行境界,在文化层面,金菩萨圣像融合了儒家的“仁爱”、道家的“自然”与佛教的“空性”:如唐代菩萨造像的丰腴体态,呼应儒家“中庸”之美;衣纹的流动感暗合道家“道法自然”;而面相的超越性则指向佛教“破除我执”的智慧,金菩萨圣像的制作与供奉过程,本身也是一种文化实践:从工匠的虔诚创作(传统造像讲究“相由心生”,需先“净心”再动手),到信众的礼拜供养(通过焚香、献花、叩拜等仪式,表达对慈悲与智慧的向往),形成“造像—观像—修心”的完整文化链,推动着佛教伦理与审美观念的传播。

现代价值与传承发展

在当代社会,金菩萨圣依然具有重要的文化、艺术与宗教价值,在文物保护领域,许多金菩萨圣像被列为国家一级文物,如故宫博物院藏的“清代铜鎏金观音菩萨像”,通过现代科技手段(如三维扫描、无损检测)实现数字化保护与修复,让古老技艺得以延续,在文化传播中,金菩萨圣像成为展示中华文化包容性的重要符号,如“丝绸之路:敦煌艺术大展”通过金菩萨造像呈现中外文明交融的历史,促进公众对传统文化的认知,在艺术创新上,当代艺术家在尊重传统仪轨的基础上,融入现代审美,创作出兼具古典精神与时代气息的金菩萨作品,如使用3D打印技术辅助复杂造型,或结合环保理念采用新型合金材料,实现传统工艺的“创造性转化”,在宗教层面,金菩萨圣像仍是佛教徒的精神寄托,通过礼拜圣像,信众在快节奏的现代生活中获得心灵的宁静与力量,延续着“慈悲济世”的文化基因。

不同朝代金菩萨圣像风格对比

| 朝代 | 造型特点 | 工艺技法 | 代表纹饰 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 北魏 | 面容清瘦,褒衣博带,身形修长 | 石刻为主,少量铜鎏金 | 莲花纹,火焰纹 | 秀骨清像,超凡脱俗 |

| 唐代 | 面相丰腴,体态雍容,衣纹流畅 | 失蜡法铸造,鎏金工艺成熟 | 宝相花,卷草纹 | 盛世气象,慈悲包容 |

| 宋元 | 比例协调,神态温婉,细节精致 | 锤揲与錾刻结合,镶嵌工艺兴起 | 璎珞纹,如意纹 | 世俗化,贴近生活 |

| 明清(藏传) | 头戴宝冠,多臂多面,装饰繁复 | 鎏金镶嵌宝石,珐琅彩点缀 | 忿怒相纹饰,金刚杵法器 | 神秘仪轨,汉藏融合 |

相关问答FAQs

Q1:金菩萨圣像为何多选用黄金材质?

A1:黄金材质的选择兼具宗教象征与实用功能,宗教上,黄金在佛教中象征“法身常住”“不生不灭”,与菩萨“永恒觉悟”的特质契合;黄金的稀有性体现菩萨身份的尊贵,实用上,黄金化学性质稳定,不易氧化腐蚀,能长期保持光泽,便于长期供奉;黄金延展性好,便于锤揲、錾刻等复杂工艺的施展,确保造像细节精致。

Q2:不同朝代金菩萨圣像的风格差异反映了什么?

A2:风格差异本质是时代精神与文化背景的投射,北魏“秀骨清像”受玄学影响,体现“超脱世俗”的哲学追求;唐代“丰腴饱满”映射国力鼎盛与文化自信,彰显“盛世包容”的气度;宋元“世俗化”反映市民文化兴起,宗教艺术贴近生活;明清藏传造像的“繁复神秘”,则体现多民族融合与宗教仪轨的规范化,不同风格共同构成金菩萨圣像的演变史,见证着中国文化的包容性与生命力。