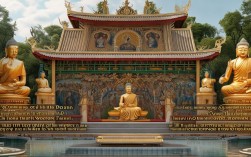

药王菩萨是佛教中象征慈悲与救度的重要菩萨,尤其在医药救济与身心疗愈方面备受尊崇,其名号中的“药王”二字,既指能治愈众生身体疾病的医药之师,更喻指能拔除众生无明烦恼、令其得究竟安乐的法药之主,关于药王菩萨的发愿,最核心的依据源于《法华经·药王菩萨本事品》,其中详细记载了药王菩萨因地修行时,以“燃身供佛”“舍己利他”的至诚发愿,展现了菩萨“难行能行、难忍能忍”的菩提精神。

药王菩萨的发愿缘起与核心内容

在《法华经》中,药王菩萨的前身名为“一切众生喜见菩萨”,因地修行时,他听闻日月净明如来的教法,深感佛法深妙,为令佛法久住世间、利益无量众生,遂在佛前发下宏大誓愿,其愿的核心可概括为“以身为药,普度众生”,具体包含以下几个层面:

燃身供佛,彰显至诚

一切众生喜见菩萨发愿:“我今以身上燃千盏灯,若能如是,我当供养日月净明如来,及诸菩萨、声闻大众。”随后,他真的以香油涂身,燃身为灯,光明遍照,乃至香云、花雨遍满十方,以此至诚供养诸佛,并发誓:“若我成佛,国中天人,若能燃身、燃臂、燃指,供养诸佛,我皆令其得三十二相、八十种好,端正妙色,成就无上菩提。”此愿体现了菩萨对佛法的至诚恭敬,以及“难行能行”的修行决心——以自身为“药”,献身供佛,为众生树立精进向善的榜样。

疗愈身心,拔除苦本

药王菩萨发愿:“若能如是,我当救护一切众生,令离病苦,得安乐住。”这里的“病苦”不仅指身体的四大不调,更指众生内心的贪、嗔、痴等烦恼,菩萨以“药王”为名,誓愿以世间医药救治众生身病,以佛法甘露疗愈众生心病,令其身心安康,趋向解脱,他承诺,若有众生疾病困厄,至心称念其名号,或以香花、医药供养,皆得蒙受其护佑,远离病苦,乃至种下善根,未来得度。

护持正法,利益未来

药王菩萨深知“佛法如药,能治众生心病”,故发愿护持《法华经》等大乘经典,令其久住世间,他誓言:“若我成佛,国中菩萨,若闻《法华经》,乃至一句一偈,受持读诵,书写解说,我皆令其得六根清净,无有病恼,智慧增长。”此愿体现了菩萨对法门的护持,以及对众生法身慧命的关怀——通过护持正法,让更多众生听闻佛法、受持正念,从而从根本上离苦得乐。

药王菩萨发愿的核心内涵阐释

为更清晰理解药王菩萨发愿的深意,可将其愿行内涵归纳如下表:

| 愿行维度 | 具体表现 | 核心精神 |

|---|---|---|

| 身体供养 | 燃身、燃臂、燃灯供佛,以身作药 | 至诚恭敬、难行能行,为众生树立“舍己为人”的榜样 |

| 医药救济 | 以世间医药治众生身病,以佛法甘露疗众生心病 | 慈悲平等、身心兼治,关注众生的现世安乐与究竟解脱 |

| 护持正法 | 誓愿护持《法华经》等经典,令佛法久住,令众生闻法得慧 | 荷担如来家业、续佛慧命,以正法为根本药方,根治众生无明烦恼 |

| 普度众生 | 有称名号、供养医药者皆得蒙救,远离病苦,种善根得度 | 不舍众生、有求必应,展现菩萨“无缘大慈、同体大悲”的广大愿力 |

药王菩萨发愿的现代启示

药王菩萨的发愿,不仅是对古代修行者的指引,更对现代人具有重要的启示意义,在物质丰富的今天,众生面临的“病苦”更加多元:身体的亚健康、心理的焦虑与压力、精神的空虚与迷茫,皆是“病”的表现,药王菩萨“身心兼治”的愿行,提醒我们:真正的健康不仅是身体的无病,更是内心的平和与觉悟,我们可以从其发愿中学习:

- 以“燃身”精神精进修行:并非要求现代人真的燃烧身体,而是学习其“至诚恭敬、专注不退”的修行态度,在日常生活中精进持戒、布施、忍辱,将修行融入行住坐卧。

- 以“医药”之心利他济世:无论是医护工作者以医术救人,还是普通人以善言暖心、以援手助人,都是在践行药王菩萨“舍己利他”的慈悲精神。

- 以“正法”之药根治烦恼:面对世间的纷扰与痛苦,唯有通过听闻佛法、观照自心,才能从根本上断除烦恼,获得究竟的安乐。

相关问答FAQs

Q1:药王菩萨与药师佛都是佛教中的医药之神,他们有什么区别?

A:药王菩萨与药师佛虽都与医药救济相关,但侧重点不同,药师佛是东方净琉璃世界的教主,因地发十二大愿,主要侧重于满足众生的现世需求(如消除病痛、衣食丰足),引导众生往生净土;而药王菩萨是娑婆世界的菩萨,其核心愿行是“燃身供佛、舍己利他”,更强调以自身的精进修行和牺牲精神为榜样,拔除众生的身心病苦,护持正法,简单说,药师佛侧重“满足愿求”,药王菩萨侧重“践行慈悲”。

Q2:普通人如何学习药王菩萨的发愿精神?

A:普通人可从以下三方面践行:① “燃身”精神的转化:以“专注精进”的态度对待生活与工作,不浮躁、不退缩,在岗位上尽己所能做到最好;② “医药”之心的实践:无论是医护工作者精进医术,还是普通人以善心帮助他人(如关怀病患、参与公益),都是在利益众生;③ “正法”之药的运用:学习佛法智慧,以观照心应对烦恼,同时通过分享正念、传播善知识,帮助身边人获得心灵的安宁,关键是将“发愿”落实到日常的起心动念与言行举止中,从小事做起,以慈悲心利他,以智慧心自度。