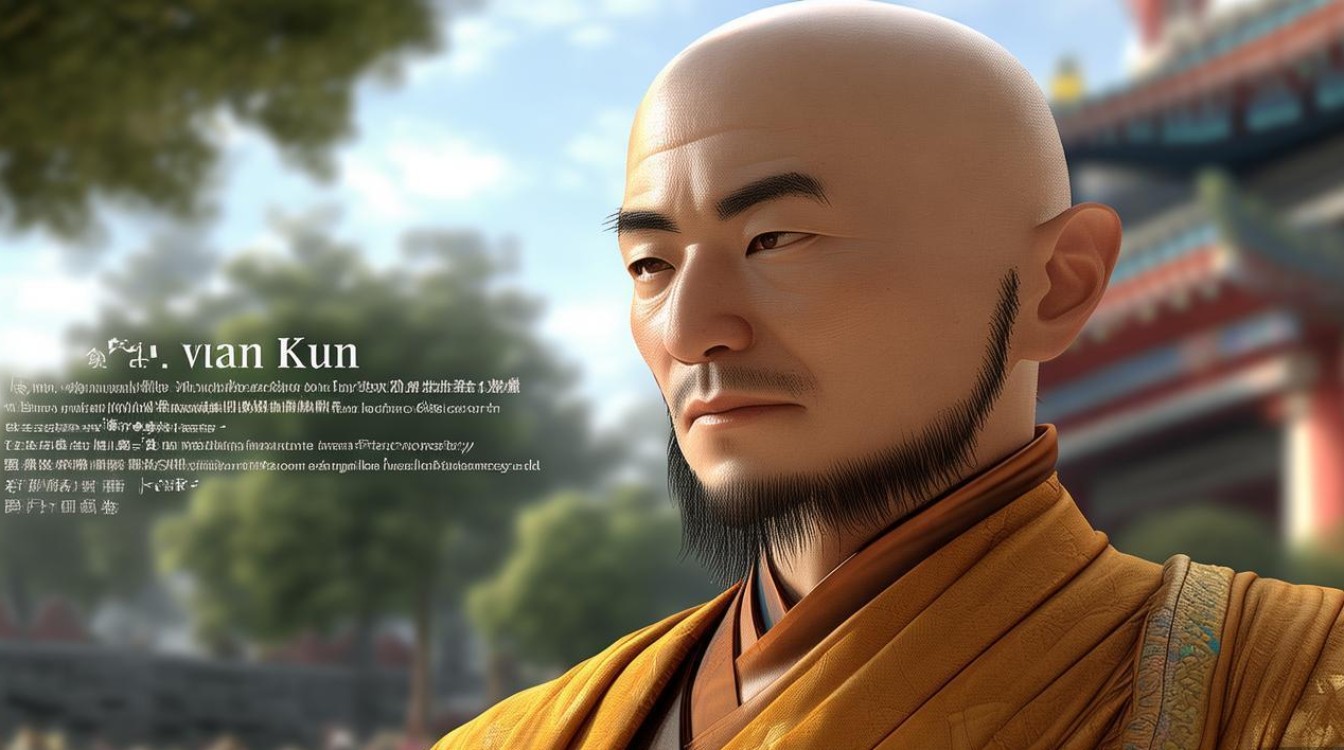

圆坤法师,当代佛教界德高望重的僧伽,以其深厚的佛学造诣、朴实的修行风格和慈悲济世的精神,在信众中广受尊崇,法师出生于上世纪50年代,自幼受家庭熏陶,对佛法心生向往,青年时期于福建某知名古刹剃度出家,后赴佛学院系统学习,依止多位高僧大德参学,精通三藏十二部,尤擅禅宗与净土法门,将“明心见性”与“持名念佛”圆融贯通,形成独特的弘法风格。

在修行与弘法实践中,圆坤法师始终秉持“人间佛教”理念,强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张将佛法智慧融入日常生活,引导信众在家庭、职场中践行慈悲与智慧,他常说:“修行不是逃避生活,而是以正念觉知当下,用佛法化解烦恼,让心灵回归安宁。”基于此,法师常年奔波于各地讲经说法,开示深入浅出,语言通俗易懂,常以生活比喻阐释深奥教义,使不同文化程度的信众皆能受益,他尤其注重对青年学佛者的引导,鼓励在现代快节奏生活中保持定力,通过“禅修净心、读书明理、服务利他”的方式,培养正知正见。

圆坤法师不仅致力于佛法的传播,更将慈悲心付诸行动,积极投身社会慈善事业,早在上世纪90年代,他便发起成立“慈航基金会”,聚焦贫困地区教育帮扶、灾后救援、弱势群体关怀等领域,二十余年来,基金会累计资助建校数十所,资助贫困学生逾万名,为灾区捐赠物资价值数千万元,法师常教导信众:“布施不是简单的给予,而是破除我执、培养慈悲的修行,真正的布施是‘无相布施’,不求回报。”他以身作则,常年过着简朴的生活,将信众供养悉数用于慈善与社会公益,展现了“菩萨道”的崇高精神。

在佛教文化传承方面,圆坤法师注重古德教言的现代化诠释,组织僧俗二众整理、注解经典,出版《圆坤法师开示录》《净土修学指南》等著作,成为许多学佛者的入门宝典,他还推动寺院“文化兴教”,举办“佛教文化节”“禅修营”“佛学夏令营”等活动,吸引年轻人亲近传统文化,感受佛法智慧,其住持的某古刹,在他的规划下,不仅成为修行道场,更成为传播文化、服务社会的平台,每年接待信众及游客数十万人次,成为区域性的佛教文化地标。

法师的弘法事业跨越地域与信仰,多次受邀赴海外讲学,与各国佛教界、学术界交流对话,促进中华佛教文化的国际传播,他始终以“和合共生”为理念,倡导不同宗教、文化间的相互尊重与包容,认为“佛法是世界的,是服务于全人类的福祉”,其谦逊、包容、务实的品格,赢得了社会各界的广泛赞誉,被誉为“当代人间佛教的践行者”。

以下是关于圆坤法师的相关问答:

Q1:圆坤法师的修行方法对普通人有哪些实用指导?

A1:圆坤法师强调“生活即修行”,对普通人提出三点实用建议:一是“观照当下”,在日常行住坐卧中保持觉知,如吃饭时专注食物的味道,走路时感受脚步的起伏,通过专注训练收摄散乱心;二是“慈悲利他”,从身边小事做起,如帮助邻里、关爱家人,在服务他人中减少自我执着;三是“持名念佛”,每日固定时间念诵佛号,如早晚各念10分钟,以佛号摄心,净化烦恼,培养内心的安定与喜悦,法师认为,修行不必脱离生活,而是在日常中践行正念、慈悲与智慧,自然能获得内心的平和与解脱。

Q2:圆坤法师如何平衡寺院弘法与社会慈善的关系?

A2:圆坤法师将寺院弘法与社会慈善视为“一体两面”,认为“佛法是智慧,慈善是慈悲,二者缺一不可”,他主张以弘法指导慈善,以慈善践行佛法:通过讲经说法、禅修活动,提升信众的慈悲心与责任感,让更多人主动参与公益;以慈善事业为载体,将佛法中的“无缘大慈,同体大悲”落到实处,让受助者感受到佛法的温暖与力量,法师常说:“弘法是‘扶智’,慈善是‘扶困’,只有智慧与慈悲双运,才能真正利益众生。”在他的推动下,寺院弘法与社会慈善形成良性循环,信众在参与慈善的过程中深化了对佛法的理解,而佛法的智慧也使慈善事业更具持久性与深度。