在民间信仰的广阔天地中,各地都孕育出独具特色的地方神祇信仰,“太灵菩萨”便是其中之一,这一信仰主要流传于我国南方部分省份,尤其在闽、粤、赣交界地带的村落中,有着深厚的群众基础和丰富的文化内涵,不同于佛教正统体系中的菩萨,“太灵菩萨”更多是民间自发形成的守护神信仰,承载着普通百姓对平安、丰收、健康的朴素祈愿,其形象与传说深深植根于乡土社会的生活实践。

太灵信仰的起源与地方历史、自然环境密切相关,据地方文献和口述史记载,太灵菩萨的原型可能是古代一位行侠仗义、庇护乡里的地方人物,或是当地传说中的“山灵”“水神”的人格化形象,在闽西某村落,传说太灵菩萨曾于大旱之际引甘泉救民,或是在瘟疫中施药治病,百姓感其恩德,立庙祀之,逐渐将其奉为“有求必应”的守护神,这种“由人到神”的转化过程,是民间信仰形成的重要路径——通过赋予历史人物超自然能力,使其成为连接现实与神圣的媒介,满足人们在困境中对“超自然力量”的心理依赖。

在信仰内涵上,太灵菩萨的核心特质可概括为“灵验”与“慈悲”,所谓“灵验”,指信徒普遍认为其能“应念而至”,有求必应:农人祈求风调雨顺,商人祈求财源广进,学子祈求金榜题名,病人祈求祛病消灾,这种“功能性”的信仰需求,使得太灵菩萨成为民间生活中“全能型”的庇护者,而“慈悲”则体现在其对待信徒的态度上,传说中太灵菩萨从不拒绝百姓的祈求,即便是最微小的愿望也会被倾听,这种“有求必应”的特性,与佛教中“慈悲为怀”的菩萨精神有相似之处,但更强调“现世利益”的满足,而非来世的解脱。

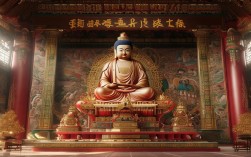

太灵菩萨的信仰实践主要通过庙宇、仪式和禁忌来体现,庙宇是信仰的物理载体,通常选址于村落中心、山间或水边,建筑风格朴素,多为单檐歇山顶或硬山顶,内供太灵菩萨神像,或坐或立,面容慈祥,手持法器(如莲花、药锄、宝剑等,象征不同的神职),仪式则以“祈福禳灾”为核心,常见的有春节前的“开光仪式”,农历每月初一、十五的“烧香祈福”,以及特定节日的庙会,庙会期间,村民会举行游神、舞龙、戏曲表演等活动,既是对神祇的敬奉,也是社区文化的集中展示,围绕太灵菩萨还形成了一些民间禁忌,如“忌在庙前争吵”“忌对神像不敬”等,这些禁忌实质上是民间道德规范的“神圣化”,通过宗教力量约束个体行为,维护社区秩序。

从文化功能来看,太灵信仰不仅是一种精神寄托,更是乡土社会的“黏合剂”,共同的信仰强化了村民的身份认同,庙宇成为社区活动的中心,祭祀仪式将分散的个体凝聚为有机的整体;信仰中“善恶有报”“积德行善”等观念,潜移默化地影响着民众的道德观念,形成了“乡风文明”的民间教化机制,太灵信仰还衍生出丰富的口头文学(如传说、故事)、民间艺术(如庙会戏曲、神像雕刻)和民俗活动(如游神、占卜),成为地方文化的重要组成部分。

以下是太灵信仰核心要素的简要梳理:

| 要素类别 | 功能意义 | |

|---|---|---|

| 神祇形象 | 慈眉善目,手持法器(药锄、宝剑等),或坐或立 | 象征庇护与灵验,具象化信仰对象 |

| 庙宇载体 | 村落中心或山水之间,朴素建筑风格 | 提供信仰空间,成为社区文化地标 |

| 核心仪式 | 祈福禳灾、庙会游神、烧香拜祭 | 沟通人与神,强化社区凝聚力 |

| 信仰禁忌 | 忌庙前争吵、忌对神像不敬 | 规范行为,维护社区伦理秩序 |

相关问答FAQs

Q1:太灵菩萨与佛教中的“菩萨”有何区别?

A:太灵菩萨属于民间地方信仰神祇,其原型多为历史人物或自然神的人格化,信仰核心是“现世利益”(如求平安、求健康),强调“有求必应”;而佛教中的菩萨(如观音、文殊)是佛教修行果位,属于佛教正统体系,信仰核心是“慈悲济世”“普度众生”,追求的是精神解脱和来世福报,二者在起源、教义体系和文化内涵上均有本质区别。

Q2:普通人如何参与太灵菩萨的信仰活动?

A:参与太灵信仰活动以“心诚为要”,无需复杂仪式,日常可前往太灵庙焚香祈福,默念心愿;逢庙会或节日时,可参与游神、戏曲等民俗活动,感受社区氛围;也可通过“行善积德”践行信仰理念(如帮助邻里、爱护环境),这与民间信仰中“积德得福”的观念相契合,需注意的是,信仰活动应尊重当地习俗,避免迷信或过度铺张,重在精神层面的文化传承与心灵慰藉。