单县,位于山东省西南部,地处鲁、苏、豫、皖四省交界,历史悠久,文化底蕴深厚,是中华文明的重要发祥地之一,这片土地不仅孕育了“孝善之乡”的美誉,也滋养了无数仁人志士,佛教界德高望重的慧光法师,便是从单县走出的杰出代表,他一生致力于弘法利生、慈悲济世,以深厚的佛学修为和无私的奉献精神,为单县乃至周边地区的佛教文化传承与社会公益事业作出了不可磨灭的贡献。

单县的历史文化与佛教根基

单县古称“单父”,因舜帝师单卷(亦作“单父”)居于此而得名,自西汉置县至今已有两千余年历史,这里是孝文化的发源地之一,“二十四孝”中“芦衣顺母”闵子骞的故事便发生于此,深厚的儒家伦理与佛教慈悲理念在此交融互鉴,形成了独特的地域文化生态,佛教传入单县的历史可追溯至东汉时期,历经魏晋南北朝的发展,至唐宋时期达到鼎盛,寺院林立,高僧辈出,明清以降,虽有战乱波及,但佛教信仰在民间仍根深蒂固,成为百姓精神生活的重要组成部分。

慧光法师便成长于这样的文化土壤中,1925年,他出生于单县终兴镇一个普通农家,俗姓李,名玉林,自幼受家乡孝善文化与佛教氛围熏陶,少年时期便展现出对生死、人生的深刻思考,18岁时,他于单县千年古寺“兴国寺”剃度出家,法名“慧光”,师从当地高僧释慧圆法师,正式踏上修学之路,兴国寺始建于北魏,历经千年沧桑,虽在清末民初逐渐破败,但仍保留着深厚的禅法传承,为慧光法师的佛学启蒙奠定了坚实基础。

慧光法师的弘法历程与精神品格

慧光法师的修行之路,以“解行并重、悲智双运”为准则,青年时期,他赴江苏镇江金山寺、浙江杭州灵隐寺等名山大刹参学,亲近太虚大师、虚云老和尚等高僧大德,深入经藏,研习禅、净、律、密诸宗,尤其以“人间佛教”思想为践行方向,强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张将佛法智慧与现实生活相结合,服务社会、利益众生。

1956年,慧光法师回到故乡单县,时值兴国寺历经战乱仅存残垣断壁,僧众离散,信众无以依托,他发愿重振道场,带领十余名僧尼居士,以农禅并举的方式,开荒种地、修缮殿堂,历经十余年艰辛,至20世纪70年代,兴国寺逐渐恢复初具规模,天王殿、大雄宝殿、藏经楼等相继落成,成为鲁西南地区重要的佛教活动中心。

法师不仅注重寺院建设,更以教育培养僧才、弘扬正法为己任,1983年,他在兴国寺创办“单县佛学培训班”,面向信众及青年僧侣讲授《法华经》《金刚经》《坛经》等经典,并结合现代社会问题,阐释佛法中的因果、慈悲、智慧等理念,培养了一批既能深入经藏、又能适应时代的佛教人才,培训班学员中,多人后来成为周边地区寺院的住持或骨干弘法者,影响深远。

慧光法师的修行风格朴实无华,常说:“佛法不在文字多,而在心行真。”他每日清晨四点起床,带领僧众早课、坐禅,白天处理寺院事务,晚间为信众开示答疑,数十年如一日,毫无倦怠,他对信众的关怀无微不至,无论贫富贵贱,皆以平等心对待,尤其关注鳏寡孤独等弱势群体,常言“出家人以慈悲为本,济世为怀”,将寺院的部分收入用于资助贫困学生、赡养孤寡老人,深受当地百姓爱戴。

慧光法师在单县的具体贡献与社会影响

慧光法师对单县的贡献,不仅体现在佛教文化的复兴,更在于他将佛法精神融入社会公益,推动了地方和谐与文明进步,以下从几个方面具体阐述:

佛教文化传承与寺院复兴

兴国寺的重兴,是慧光法师最重要的功绩之一,在他的主持下,寺院不仅恢复了宗教活动功能,更成为传承传统文化的载体,他倡导“以寺养寺,以寺兴文”,寺院内设立“文化讲堂”,定期举办书法、国画、传统礼仪等文化活动,吸引众多青年参与,让古老的佛教文化在当代焕发新生,他还主持整理了单县佛教历史文献,编纂《单县佛教志》,填补了地方佛教史料研究的空白。

教育慈善与社会服务

慧光法师始终践行“人间佛教”思想,将慈善事业作为修行的重要部分,20世纪90年代,他发起“希望工程助学计划”,募集资金资助单县及周边地区贫困学生数百名,帮助许多失学儿童重返校园,2003年,单县遭遇洪灾,他第一时间组织僧众及信众捐款捐物,深入灾区慰问灾民,送去食品、衣物和药品,彰显了佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神。

促进地方和谐与文明建设

法师常开示信众:“学佛先学做人,做人先尽孝道。”他将佛教的“五戒十善”与儒家的“仁爱孝悌”相结合,倡导“爱国爱教、团结互助”的优良风尚,在他的影响下,兴国寺周边社区邻里关系更加和睦,信众中涌现出许多“孝老爱亲、诚实守信”的模范人物,为单县创建“全国文明城市”贡献了力量。

慧光法师在单县弘法重要活动年表

| 年份 | 主要事件 | 影响与意义 |

|---|---|---|

| 1956年 | 回单县兴国寺,着手修缮寺院,恢复宗教活动 | 结束单县佛教活动长期中断的历史,为后续发展奠定基础 |

| 1978年 | 兴国寺大雄宝殿落成,举行佛像开光仪式 | 标志着寺院建设进入新阶段,吸引周边信众回归 |

| 1983年 | 创办“单县佛学培训班”,定期讲经弘法 | 培养本土僧才,弘扬正法,提升信佛群众对佛法的理解 |

| 1995年 | 发起“希望工程助学计划”,资助贫困学生 | 推动佛教慈善事业制度化,帮助数百名儿童完成学业 |

| 2003年 | 组织抗洪救灾,捐款捐物支援灾区 | 展现佛教社会责任,增强寺院与地方政府的互信 |

| 2010年 | 主编《单县佛教志》出版,系统整理地方佛教史料 | 填补地方文化研究空白,为后人提供宝贵历史资料 |

慧光法师的精神传承与当代启示

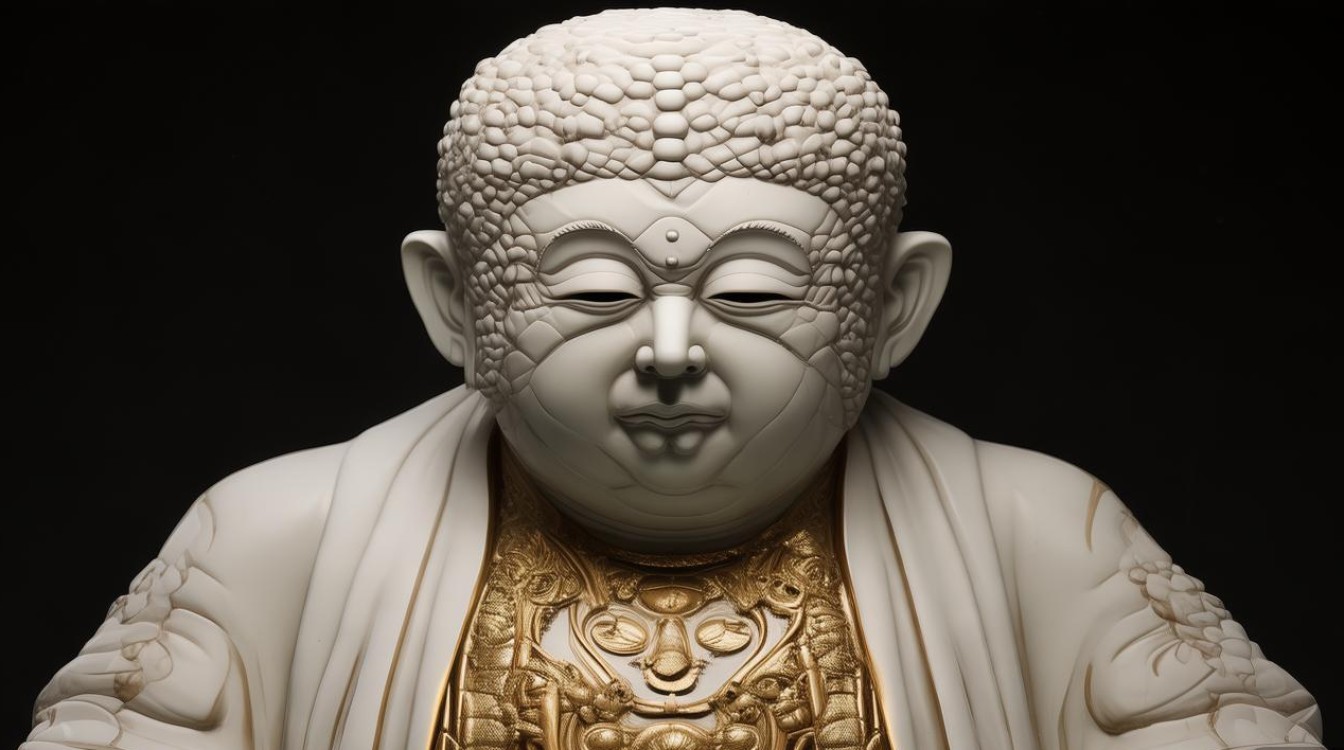

2015年,慧光法师圆寂于兴国寺,享年90岁,他一生简朴,不蓄私财,将全部身心奉献给了佛教事业与社会大众,圆寂后,信众为纪念其功德,在兴国寺内修建“慧光法师纪念堂”,陈列其生平事迹与遗物,供后人瞻仰学习。

慧光法师的精神,在当代仍具有深刻的启示意义,他的一生印证了“人间佛教”的生命力——佛法并非消极避世,而是积极入世,通过服务社会、利益众生来实现自身的修行价值,他对传统文化的敬畏与传承、对弱势群体的关怀与救助、对僧才培养的重视与投入,都为当代佛教的发展提供了宝贵经验。

单县兴国寺在慧光法师弟子的住持下,继续秉承“农禅并重、慈悲济世”的宗旨,不仅成为鲁西南佛教圣地,更成为连接传统文化与现代文明的桥梁,法师的精神,如同一盏明灯,照亮着后人前行的道路,激励着更多人以慈悲之心行利他之事,为构建和谐社会贡献力量。

相关问答FAQs

问:慧光法师的弘法理念对单县当地社会风气有哪些具体影响?

答:慧光法师倡导“人间佛教”,将佛法中的“慈悲、智慧、孝道”与社会伦理相结合,对单县社会风气产生了积极影响,他通过佛学培训班、文化讲堂等活动,引导信众践行“五戒十善”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),倡导邻里互助、诚实守信,在他的影响下,兴国寺周边社区涌现出许多“孝老爱亲模范”,信众中参与公益慈善的人数显著增加,如定期组织“爱心义卖”“敬老院慰问”等活动,有效促进了地方和谐,减少了社会矛盾,为单县“孝善之乡”的文化品牌增添了新的内涵。

问:兴国寺目前除了宗教活动外,还开展了哪些与慧光法师精神相关的公益项目?

答:为传承慧光法师“慈悲济世”的精神,兴国寺目前设有多个公益项目:一是“慧光爱心助学基金”,延续法师当年的助学计划,每年资助单县及周边地区50名贫困学生,发放助学金及学习用品;二是“银龄关爱行动”,组织僧众及志愿者定期到乡镇敬老院开展慰问活动,为孤寡老人提供生活照料、健康检查和精神慰藉;三是“传统文化体验营”,面向青少年开设书法、国画、传统礼仪等课程,结合佛教文化中的“感恩”“环保”理念,培养孩子们的文化自信与社会责任感,这些项目不仅践行了法师的遗愿,也让佛教文化在公益实践中得到更广泛的传播。