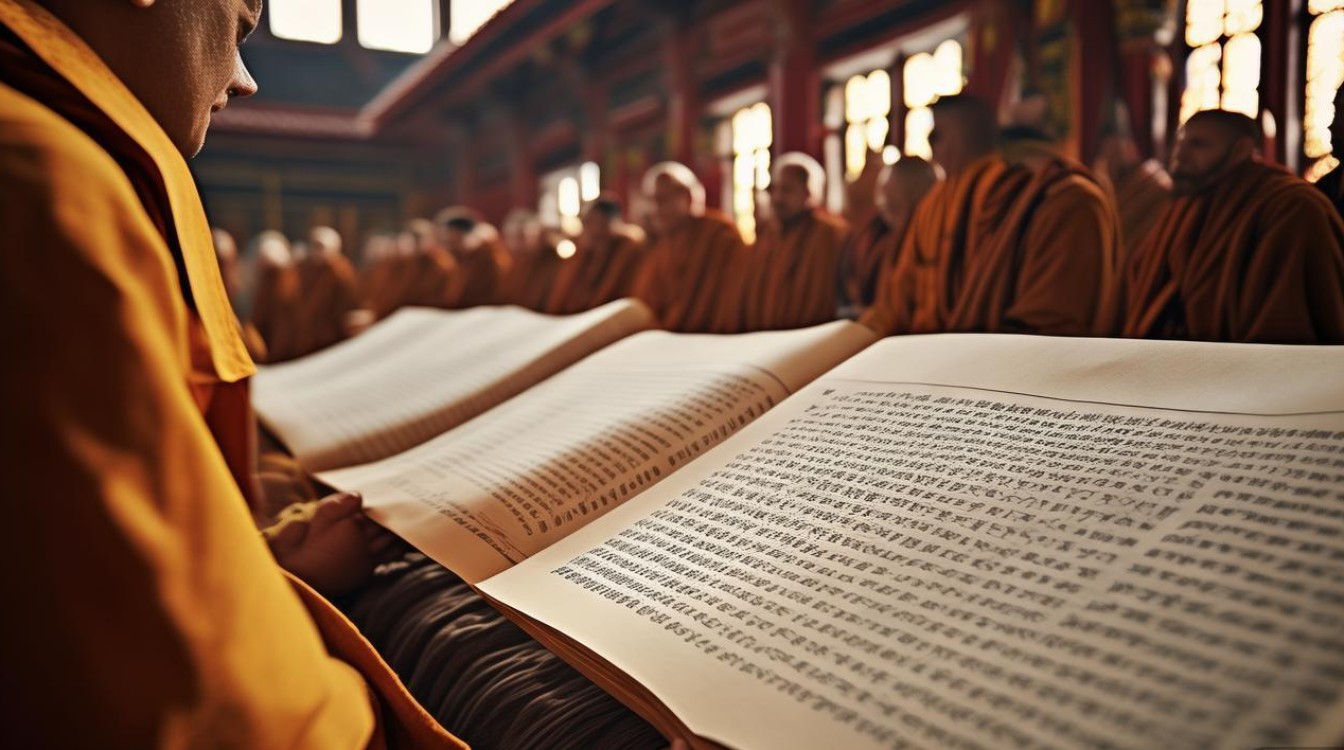

在佛教寺庙中,念经是最为核心的宗教实践之一,既是僧侣日常修持的重要内容,也是信众表达信仰、祈求福报的重要途径,寺庙常放的念经内容丰富多样,涵盖显密各宗、汉藏各地,既有简短的咒语与经文,也有长篇的经典,承载着佛教的核心教义与精神内涵。

从宗派角度看,汉传佛教寺庙常诵经典以大乘经典为主,般若波罗蜜多心经》(简称《心经》)是最普及的一部,全文仅260字,却浓缩了“色不异空,空不异色”的般若思想,因其简短易记,成为早晚课、法会及个人诵持的首选。《佛说阿弥陀经》则是净土宗的核心经典,描述西方极乐世界的庄严景象,引导信众通过念诵阿弥陀佛名号求生净土,因此在净土宗寺庙及日常修行中极为常见。《地藏菩萨本愿经》侧重于孝道与救度,尤其适合超度亡灵、祈求祖先安宁,常在农历七月“盂兰盆节”期间大规模诵持。《妙法莲华经》《华严经》等大部头经典则多在大型法会中诵持,前者开示“会三归一”的佛理,后者展现“事事无碍”的华严境界,体现了大乘佛教的圆融思想。

藏传佛教寺庙的念经内容以密续与咒语为特色,度母赞》《文殊心咒》《六字真言》(“嗡嘛呢呗美吽”)最为流行,六字真言被视为观世音菩萨的微妙心咒,藏传佛教徒认为持诵可积累福德、消除业障,几乎贯穿于日常修行、法会及生活的方方面面。《金刚经》在藏传佛教中也备受重视,其“一切有为法,如梦幻泡影”的偈句,成为破除我执、体悟空性的修行指南。

南传佛教寺庙(主要分布于东南亚及云南地区)则常诵《慈经》《吉祥经》等经典,《慈经》以“愿众生远离怨憎会,亲爱别离苦”的慈心禅修为核心,强调对一切众生的慈悲,是早晚课必诵内容。

从念经形式与仪轨来看,寺庙的念经活动可分为日常课诵与特殊法会两类,日常课诵是僧侣每日固定的修行,如汉传佛教的“早晚课”,通常在清晨与傍晚进行,内容包括《楞严咒》《大悲咒》《十小咒》等,配合木鱼、磬、铛子、铙钹等法器,形成庄严的节奏,特殊法会则因应节日、信众需求而举行,如水陆法会、梁皇宝忏、盂兰盆会等,需连续数日诵持多部经典,通过复杂的仪轨(如设坛、供养、放生、回向)为众生祈福、超度。

念经的意义不仅在于文字的诵念,更在于通过专注的修行达到“自利利他”的目的,对僧侣而言,诵经是“定慧等持”的修行方式,通过专注经文内容观照自心,破除无明;对信众而言,参与寺庙念经或请僧侣诵经,既是表达对三宝的恭敬,也寄托了对平安、健康、智慧的祈愿,同时通过共修的力量增强信心与道心。

以下为寺庙常见念经内容的简要梳理:

| 经文名称 | 所属宗派/地区 | 常见用途 | |

|---|---|---|---|

| 《心经》 | 汉传佛教 | 阐述五蕴皆空、诸法空相的般若思想 | 日常课诵、法会核心、个人修行 |

| 《阿弥陀经》 | 汉传净土宗 | 描述西方极乐世界,引导念佛求生净土 | 净土修行、早晚课、佛七法会 |

| 《地藏经》 | 汉传佛教 | 记载地藏菩萨救度地狱众生的事迹,强调孝道与因果 | 超度法会、农历七月祭祀 |

| 《六字真言》 | 藏传佛教 | 观世音菩萨心咒,象征慈悲与智慧 | 日常持咒、法会共修、转经轮 |

| 《金刚经》 | 汉传/藏传佛教 | 阐述“应无所住而生其心”的空性思想 | 大型法会、研究修行 |

| 《慈经》 | 南传佛教 | 修习慈心禅,愿众生远离痛苦 | 早晚课、共修、心灵安抚 |

相关问答FAQs

Q1:普通人可以在寺庙听经吗?需要注意什么?

A:可以的,寺庙通常对信众及游客开放,听经是接触佛教文化、感受修行氛围的重要方式,听经时需注意:保持安静,不随意走动或说话;手机调至静音或关闭;穿着得体,避免过于暴露;如需参与跪拜、合十等仪式,可跟随信众动作,不强求;尊重僧众与仪式,不随意触碰法器或供品,部分寺庙可能设有“止语区”或“居士诵经区”,需遵守现场指引。

Q2:念经一定要懂经文意思吗?不懂能获得功德吗?

A:不一定需要完全理解经文意思也能获得功德,但理解后更能深化修行,佛教认为,念经的功德源于“至诚心”与“信心”,即使不解经文,专注诵持也能摄心、净念,积累福德,若能结合法师开示或经典注疏理解经文内涵(如《心经》的“空性”、《阿弥陀经》的“净土庄严”),更能生起信心与智慧,使修行从“口念”转为“心行”,从而获得更深的法益,对于初学者,可从简短的经文(如《心经》《吉祥经》)开始,逐步理解后再深入长篇经典。