佛教圣乐,作为佛教文化的重要组成部分,是佛教仪式、修行弘法中不可或缺的艺术形式,它以音乐为载体,承载着佛教的教义、情感与智慧,通过旋律、节奏与唱诵,引导信众进入清净、庄严的宗教情境,达到净化心灵、体悟真理的目的,从印度佛教起源到中国化的演变,再到全球传播,佛教圣乐在融合不同地域文化中形成了丰富多元的形态,成为连接信仰与艺术、精神与感官的桥梁。

佛教圣乐的起源与早期发展

佛教圣乐的根源可追溯至古印度,在佛教创立之前,印度就有以音乐赞颂神明、辅助修行的传统,如《吠陀经》中的赞歌(Samaveda)便采用特定的旋律吟唱,佛教诞生后,佛陀将音乐纳入弘法体系,认为音乐能“供养诸佛,利益众生”,据《大智度论》记载,佛陀曾赞叹“呗声”具有“令心欢喜”“易入禅定”的作用,鼓励弟子以清净音宣说法义,早期佛教圣乐以“梵呗”为核心,“梵”指清净,“呗”为赞颂,即以清净之心歌咏佛德,其内容多源于佛经偈颂,形式为单音部、无伴奏的清唱,节奏舒缓庄重,注重语言的韵律与声调的和谐,旨在通过声音的专注引导修行者断除杂念。

随着佛教向外传播,梵呗在不同文化中逐渐本土化,公元1世纪,佛教传入中国,汉地僧人开始将印度梵呗与汉语声韵、传统音乐结合,三国时期,曹植“删治瑞应本起,以为学者之宗,传声则三千有余,在契则四十有二”,开创了“鱼山梵呗”,首次将梵文音节转化为符合汉语发音规律的唱诵,标志着汉传佛教圣乐的本土化开端,此后,玄奘、义净等高僧赴印度取经,带回更多梵呗曲调,与中国传统宫调、乐器融合,形成了汉传佛教圣乐“雅正清和”的风格。

佛教圣乐的发展脉络与地域特色

佛教圣乐在漫长的历史中,因地域文化、宗派教义的差异,衍生出汉传、藏传、南传三大语系各具特色的音乐形态。

(一)汉传佛教圣乐:雅俗共融的“禅音”

汉传佛教圣乐以“梵呗”为基础,融合宫廷音乐、民间曲调,形成了丰富的体系,其核心功能包括:

- 仪式庄严:用于早晚课诵、水陆法会、盂兰盆会等法会,通过固定的唱腔(如“赞”“偈”“咒”“文”)营造庄严氛围,如《炉香赞》的悠扬、《大悲咒》的绵长。

- 修行辅助:禅宗提倡“以音声做佛事”,通过唱诵“心经”“阿弥陀佛”等圣号,帮助修行者摄心入定,如禅乐《一声佛号》的简单重复,引导行者专注一境。

- 弘法利生:将佛经故事、教义编为“佛曲”,用通俗旋律传播,如唐代“变文”中的《目连救母》曲调,兼具艺术性与教化功能。

乐器方面,汉传佛教圣乐以法器为主,如木鱼、磬、铛、铪、引磬等,用于控制节奏;辅以笙、管、笛、箫等民族乐器,增添旋律层次,明清时期,佛教圣乐进一步世俗化,与戏曲、说唱音乐结合,出现了“宣卷”“焰口”等带有地方特色的音乐形式。

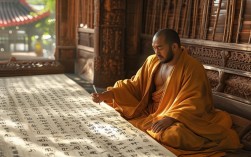

(二)藏传佛教圣乐:神秘威严的“法音”

藏传佛教圣乐深受苯教音乐与印度密宗影响,以“金刚法乐”为核心,强调仪式的神秘感与威严性,其特点包括:

- 唱诵独特:采用“央移”(藏传佛教特有的复调唱诵,高低声部交织)、“嘛呢”等唱腔,歌词多为藏语梵文咒语(如“六字真言”),音域宽广,装饰音丰富,模拟自然之声(如风、水)象征佛法的无处不在。

- 法器丰富:法器不仅是乐器,更是修行法器,如金刚铃(表智慧)、法鼓(表觉醒)、骨笛(表无常)、钹(表空性),演奏时通过复杂的节奏与音色组合,构建出“佛国净土”的听觉意象。

- 仪式结合:与“羌姆”(跳神法会)紧密关联,如萨迦派“阿羌姆”、噶举派“羌姆”中,音乐引导舞者(金刚舞者)的动作,象征降妖伏魔、弘扬佛法。

(三)南传佛教圣乐:活泼质朴的“村音”

南传佛教(主要分布于东南亚)圣乐与当地民俗文化深度融合,风格更为活泼质朴,其特色在于:

- 语言通俗:唱诵以巴利语佛经为基础,结合傣语、泰语等地方语言,旋律简单易记,便于信众参与。

- 乐器生活化:使用象脚鼓、铓锣、竹琴、木叶等民间乐器,节奏明快,常与舞蹈结合,如泰国“春耕节”中的佛乐游行,音乐与民众生活场景交融。

- 功能世俗化:除了法会仪式,还用于节日庆典、民间祈福,如缅甸“泼水节”时的佛乐表演,兼具宗教性与娱乐性,强化了社区凝聚力。

佛教圣乐的核心特点与功能

佛教圣乐并非单纯的“音乐艺术”,而是宗教修行与文化传播的载体,其核心特点与功能可归纳如下表:

| 维度 | 核心特点 | 功能体现 |

|---|---|---|

| 宗教性 | 以佛经为歌词,以“清净、恭敬、虔诚”为基调,避免世俗娱乐化倾向。 | 通过庄严音声引导信众生起对佛法的信心,消除我执与烦恼,辅助“戒定慧”三学修行。 |

| 艺术性 | 融合旋律、节奏、唱腔、乐器,形成独特的审美意境,如汉传的“空灵”、藏传的“神秘”、南传的“欢快”。 | 以艺术之美感染人心,使非信众也能感受佛教文化的宁静与慈悲,成为跨文化传播的媒介。 |

| 地域性 | 因应不同文化背景,吸收当地音乐元素(如汉传的宫廷乐、藏传的苯教乐、南传的民俗乐),形成多元风格。 | 体现佛教“随缘契机”的弘法智慧,使圣乐扎根当地,成为地域文化的重要标识。 |

| 传承性 | 通过口传心授、乐谱记录(如工尺谱、藏传乐谱)、现代数字化保存,实现千年不断的延续。 | 保存佛教音乐文化遗产,连接古今信众的精神世界,维系宗教文化的生命力。 |

佛教圣乐的现代传承与创新

在当代社会,佛教圣乐面临传统与现代的融合挑战,也迎来了新的发展机遇,专业机构与学者致力于整理濒临失传的梵呗、法乐曲谱,如中国佛教协会组织的“梵呗抢救工程”,通过录音、录像保存老一辈僧人的唱腔;佛教圣乐与现代音乐形式结合,出现了“佛乐专辑”“梵呗音乐会”等,如齐豫演唱的《大悲咒》、何训田创作的《阿姐鼓》,将传统梵呗与新世纪音乐(New Age)结合,以空灵的音效、现代编曲吸引年轻群体,让佛教圣乐走出寺院,进入大众视野。

佛教圣乐的数字化传播成为趋势,通过短视频平台、音乐APP,信众可随时在线学习梵呗唱诵、参与“线上法会”,如疫情期间,许多寺院通过直播举行“网络水陆法会”,圣乐跨越时空界限,连接全球信众,这种创新并非对传统的背离,而是在坚守宗教内核(如虔诚心、清净心)基础上的“应机说法”,使古老的圣乐在现代社会焕发新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:佛教圣乐与世俗音乐有何本质区别?

A:佛教圣乐的核心区别在于“宗教性”与“功能性”,其内容以佛经、咒语、赞偈为主,旨在表达对佛法的恭敬与体悟,而非世俗的情感抒发或娱乐;其形式服务于宗教仪式与修行,要求“清净、庄严”,避免过度华丽的技巧或煽情的节奏,以避免引发贪、嗔、痴等烦恼;其终极目标是“利乐众生”,通过音声引导信众趋向觉悟,而非追求商业价值或艺术形式本身,而世俗音乐则以审美表达、情感传递或商业娱乐为主要目的,形式自由,内容贴近日常生活,两者在目的、内涵与功能上存在本质差异。

Q2:普通人是否可以学习或参与佛教圣乐的唱诵?需要注意什么?

A:普通人可以学习佛教圣乐的唱诵,尤其是梵呗、佛曲等,这是佛教“普度众生”理念的体现,参与时需注意以下几点:一是尊重宗教内涵,理解唱诵内容(如佛经、咒语)的意义,避免随意篡改或娱乐化演绎;二是保持恭敬心,唱诵时仪态庄重,不嬉笑打闹;三是选择正规渠道学习,如寺院举办的梵呗培训班、权威出版的佛乐教材,避免误传曲调或发音;四是明确参与目的,若以修行或护法为目的,应专注唱诵本身,若仅为欣赏艺术,也需尊重其宗教属性,不将其纯粹视为“音乐表演”,通过正确参与,普通人不仅能感受佛教圣乐的艺术之美,更可能从中获得心灵的宁静与启发。