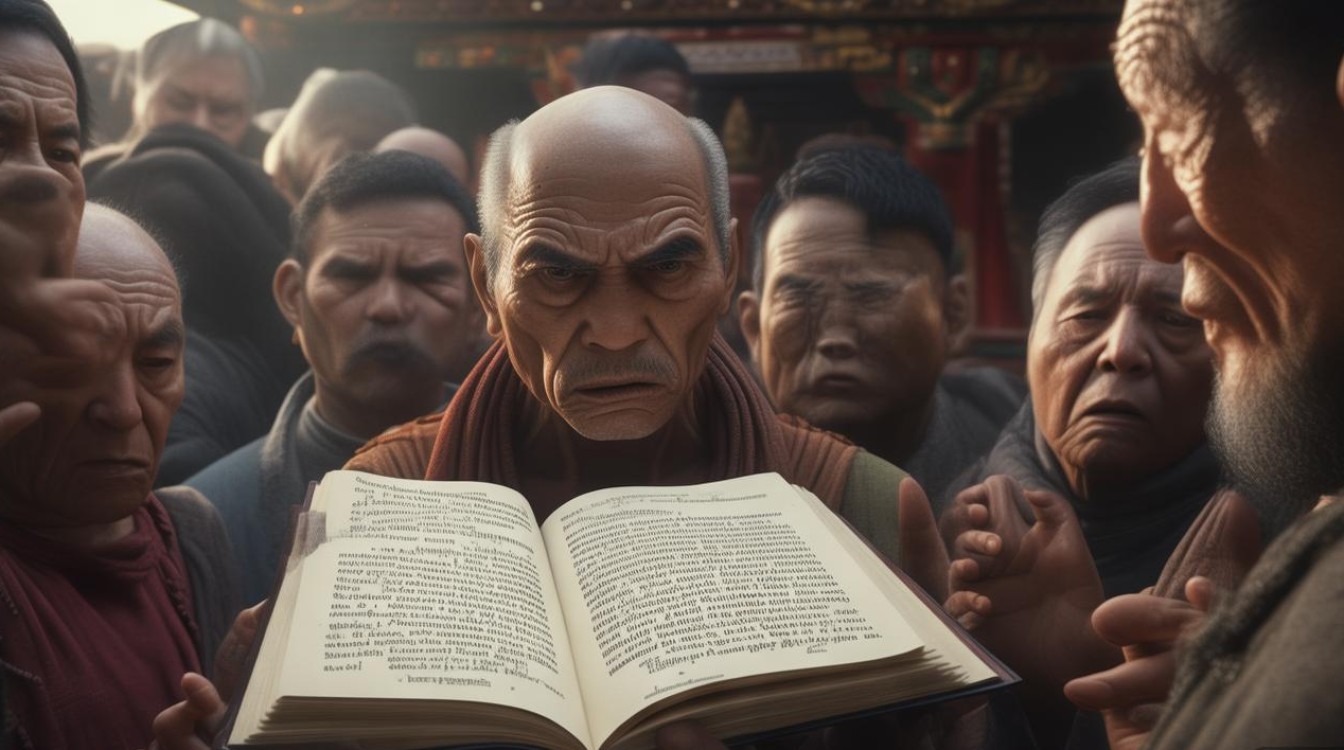

诋毁大乘佛教的行为,通常表现为对大乘佛教教义、历史、修行体系或文化价值的曲解、否定甚至攻击,这种行为不仅违背了宗教尊重的基本原则,也可能对社会文化和谐造成负面影响,要理解这一问题,需从诋毁的表现形式、深层原因、潜在危害及正确认知路径等多维度展开分析。

诋毁大乘佛教的主要表现形式

诋毁大乘佛教的行为往往通过以下几种方式呈现:其一,断章取义地解读经典,将大乘佛教中“菩萨行”“无我”“空性”等核心概念简化为“消极避世”或“虚无主义”,忽视其慈悲济世、积极入世的精神内涵,将“无我”歪曲为“否定个人责任”,或将“空性”误解为“一切无所谓”,完全背离了《金刚经》“应无所住而生其心”的本意,其二,否定大乘佛教的历史传承,声称“大乘佛教非佛教”,通过捏造史料或选择性忽略文献,将大乘佛教与原始佛教对立起来,无视《大般若经》《法华经》等经典在印度、中国、日本等地的千年传承脉络,其三,攻击大乘佛教的修行实践,如将禅修、念诵咒语、持戒等行为贬低为“迷信活动”,或指责寺庙商业化现象以否定整个大乘佛教体系,以偏概全地忽略其宗教修行与文化传承的双重价值,其四,在公共空间煽动宗教对立,通过极端言论挑起大乘佛教与其他宗教或世俗观念的冲突,破坏不同信仰群体间的相互尊重。

诋毁行为的深层原因分析

诋毁大乘佛教的根源复杂多样,既有认知层面的局限,也有社会文化层面的因素,从认知角度看,部分人对大乘佛教的了解停留在碎片化信息中,缺乏对经典原文和历史背景的系统研读,容易受到片面解读或网络谣言的影响,将“末法时代”的概念曲解为“佛教已过时”,却未理解其作为警醒修行者精进用心的象征意义,从社会文化角度看,某些商业利益驱动者通过“反迷信”等名义博取流量,将大乘佛教妖魔化以吸引眼球;而西方中心主义的偏见也可能导致对东方宗教的误读,如将大乘佛教的“菩萨道”视为“过度理想化”,却忽视其与儒家“修身齐家治国平天下”的共通之处,宗教间的历史矛盾也可能成为诋毁的诱因,如部分小乘佛教徒因教义差异对大乘佛教产生排斥,进而放大其负面现象。

诋毁行为的危害与负面影响

诋毁大乘佛教的危害不仅限于宗教领域,更对社会文化生态造成多重冲击,对信众而言,恶意诋毁可能引发信仰危机,尤其对初学者而言,容易被极端言论误导,失去对正法的信心,对社会而言,宗教诋毁会加剧群体对立,破坏多元文化共存的和谐基础,甚至可能被别有用心者利用,煽动宗教冲突,从文化传承角度看,大乘佛教作为中华文化的重要组成部分,其蕴含的哲学思想(如缘起性空)、伦理观念(如慈悲喜舍)、艺术元素(如敦煌壁画、佛教音乐)等,若被持续诋毁,将导致文化资源的流失与断层,对“禅宗”的贬低,可能使人们忽视其对宋代以后文人精神、绘画、茶道等领域的深远影响。

澄清误解:对大乘佛教的理性认知

为避免诋毁带来的负面影响,需基于事实与学术研究对大乘佛教建立理性认知,以下通过表格对比常见误解与正解,帮助厘清关键问题:

| 常见误解 | 正确认知 |

|---|---|

| “大乘佛教是后来伪造的,非佛教正宗” | 大乘佛教思想源于佛陀时代的部派佛教发展,公元前后形成体系,龙树、无著等论师对教义系统化,中国《开元释教录》等文献明确记载其传承,且汉译、藏译经典与巴利系经典共同构成佛教完整体系。 |

| “大乘佛教修行脱离现实,消极避世” | 大乘佛教强调“菩萨行”,要求“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,如《维摩诘经》中“在尘不染”,既积极入世服务社会,又保持内心清净,与儒家“达则兼济天下”高度契合。 |

| “大乘佛教的‘空性’是虚无主义,否定一切价值” | “空性”指“因缘和合,无常无我”,并非否定现象存在,而是破除对“永恒”“独立实有”的执着,如《中论》“因缘所生法,我说即是空”,旨在引导众生超越二元对立,实现智慧解脱。 |

| “寺庙商业化等同于大乘佛教本质” | 寺庙商业化是特定历史条件下的社会现象,非大乘佛教教义要求,佛教界已通过“寺庙规范化管理”等举措遏制商业化,且大乘佛教的“庄严国土,利乐有情”始终包含对社会公益的贡献,如慈善、教育等。 |

如何正确对待大乘佛教

对待大乘佛教,应秉持“尊重理解、理性研究、批判继承”的原则,尊重不同信仰群体的选择,宗教信仰自由是现代社会的基本准则,任何形式的诋毁都违背了文明对话的精神,通过学术研究深入理解大乘佛教,阅读《大般若经》《妙法莲华经》等经典原典,参考吕澂、印顺等学者的研究成果,避免被网络谣言误导,批判性继承大乘佛教的文化精华,如其慈悲精神、生态智慧(“众生平等”)、心理调适方法(禅修正念)等,为现代社会提供精神资源,同时对其历史局限(如部分封建糟粕)保持清醒认知。

相关问答FAQs

Q1:遇到诋毁大乘佛教的言论时,普通人应如何理性应对?

A:面对诋毁言论,首先应保持冷静,避免情绪化争辩;通过权威渠道核实信息,如查阅正规佛教典籍、学术著作或官方宗教组织的声明,不轻信碎片化信息;若在公共空间遭遇恶意诋毁,可依据《宗教事务条例》等法规维护权益,同时以平和态度普及大乘佛教正见,引导对方基于事实对话,而非陷入对立。

Q2:诋毁大乘佛教是否可能触犯法律?具体涉及哪些法律条款?

A:可能触犯法律,根据《中华人民共和国宪法》第三十六条,“任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民”,诋毁大乘佛教若构成对宗教信仰者的歧视或侮辱,违反《民法典》第一千零二十四条(禁止侮辱、诽谤他人名誉);若通过诋毁煽动民族仇恨、破坏民族团结,则可能触犯《刑法》第二百四十六条(侮辱罪、诽谤罪)或第一百零三条(煽动民族仇恨罪)。《宗教事务条例》第四条也明确规定“各宗教坚持独立自主自办的原则,宗教团体、宗教活动场所和宗教事务不受外国势力的支配”,任何利用诋毁干涉我国宗教事务的行为均属违法。