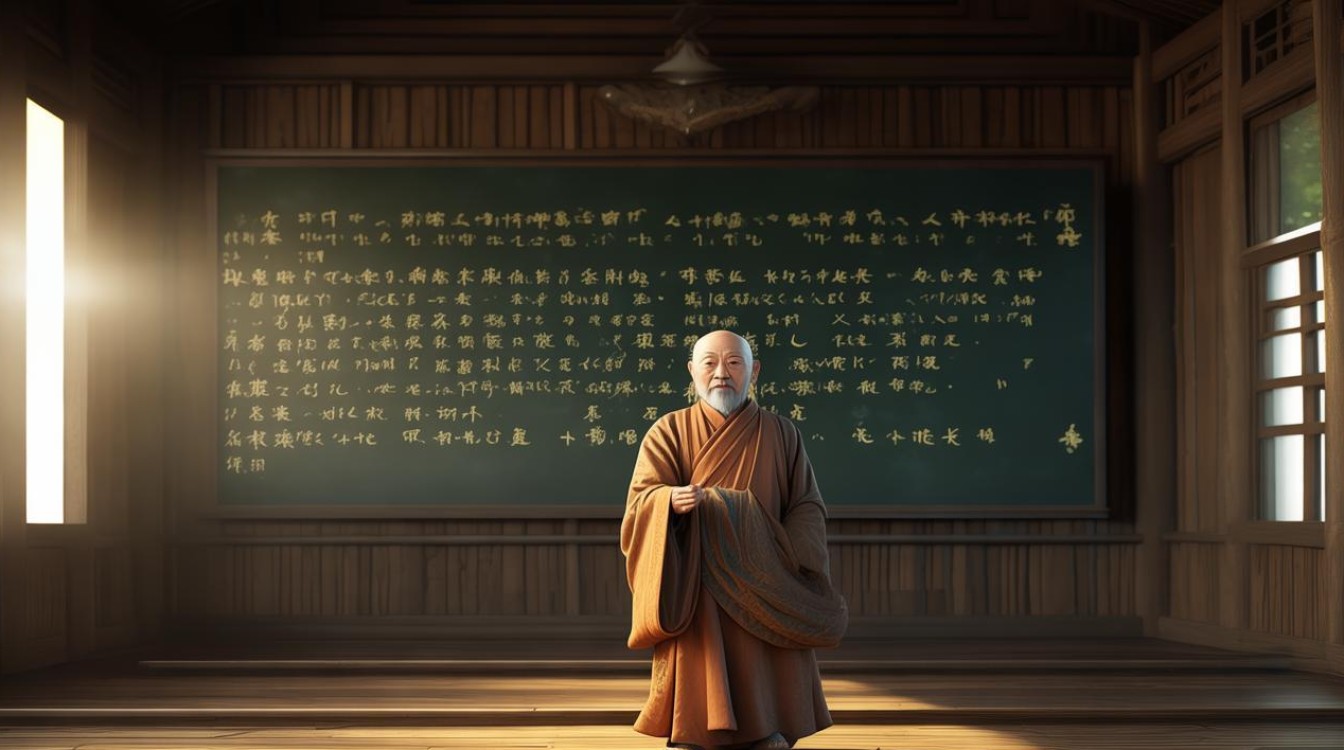

仁清法师的讲座以“明心见性、慈悲济世”为核心,将传统佛法的智慧与现代人的生活困惑相结合,通过深入浅出的开示,为听众揭示心灵的本质,提供安身立命的修行路径,近年来,法师在全国各地巡回讲学,其内容涵盖心性修养、烦恼转化、慈悲利他等多个维度,吸引了众多寻求心灵成长的人士,成为连接古老智慧与现代社会的桥梁。

讲座中,仁清法师首先强调“心性修养是修行的基石”,他指出,一切众生本具如来智慧德相,只是被无明烦恼覆盖,如同明镜蒙尘,修行首先要做的,便是认识这颗“本心”,法师以“观心”为法门,引导听众在日常生活中觉察起心动念:当情绪生起时,不跟随、不评判,只是如旁观者般看着念头的生灭,久而久之便能照见念头的虚幻,回归本心的清净,他打比方说:“心就像天空,念头是云,云来云去,天空从未改变。”这种“活在当下”的修行,不是逃避现实,而是在吃饭、走路、工作中保持觉知,让心安定下来。

在“慈悲利他的实践”部分,法师将佛法智慧融入人间生活,他认为,慈悲不是抽象的口号,而是具体的行动,是“自利利他”的修行路径,法师区分了“世俗爱心”与“佛教慈悲”:前者常有执着,比如对家人的爱可能伴随着控制欲;而后者是无条件的利他,如同阳光普照万物,不求回报,他提出“慈悲三步法”:先观修自身痛苦,生出离之心;再观修他人与自己同样经历生老病死,生同理心;最后发愿为一切众生离苦得乐而修行,法师鼓励听众从身边小事做起,比如对同事多一份耐心,对陌生人多一份善意,甚至对伤害自己的人也尝试理解其背后的痛苦,这种“人间佛教”的理念,让慈悲从经典走向生活,成为可触摸的生命体验。

针对现代人普遍面临的烦恼困扰,仁清法师开示了“烦恼转化的智慧”,他指出,烦恼的根源是“无明”——对事物真相的误解,我们执着于名利、得失,如同追逐水中的月亮,徒增痛苦,法师针对不同烦恼给出具体对治方法:对焦虑,修“无常观”,明白一切都在变化,无需执着当下;对嗔恨,修“慈悲观”,观想对方曾经的恩情或当下的困境;对贪婪,修“知足观”,珍惜所拥有的,减少欲望,为帮助听众理解,法师还归纳出“烦恼转化对照表”:

| 常见烦恼 | 根源(无明) | 观修方法 | 具体实践步骤 |

|---|---|---|---|

| 焦虑 | 执着“常”,害怕失去无常 | 无常观 | 每天静坐10分钟,观察呼吸起伏,念“一切有为法,如梦幻泡影” |

| 嗔恨 | 执着“我”,认为他人伤害自己 | 慈悲观 | 愤怒时暂停3秒,观想对方也曾是父母疼爱的孩子,生同理心 |

| 贪婪 | 执着“乐”,追求永恒快乐 | 知足观 | 每晚记录3件感恩小事,对比自身拥有的与匮乏的 |

在现实意义上,仁清法师的讲座如同一剂“心灵良药”,它不仅提供了应对压力的心理工具,更重塑了人们对生命价值的认知——真正的幸福不在外在的追逐,而在内心的觉醒,无论是职场人面对竞争的焦虑,还是家庭关系中的矛盾,法师的智慧都能引导听众从“向外求”转向“向内观”,在烦恼中修行,在生活中悟道,这种将佛法融入生活的理念,让古老的智慧焕发出新的生命力,成为现代人安顿心灵的重要指引。

仁清法师的讲座,是一场关于心灵觉醒的智慧启迪,它告诉我们,修行不是远离尘世,而是在红尘中炼心;不是追求神通,而是活出慈悲与智慧,当我们在生活中践行法师的教诲,便是将佛法融入生命的开始,也是走向内心平静与自在的开始。

FAQs

-

问:普通人如何在日常生活中践行仁清法师讲的修行方法?

答:普通人可从三方面入手:一是“观心”,每天花10分钟静坐,观察念头而不跟随,培养觉知力;二是“慈悲”,从身边小事做起,比如对家人多一份理解,对陌生人多一份帮助;三是“知足”,记录感恩日记,减少对物质的执着,关键是持之以恒,将修行融入日常行住坐卧。 -

问:仁清法师的讲座适合哪些人群?

答:讲座适合所有寻求心灵成长的人,尤其是面临现代生活压力的群体,如职场人士、家长、学生等,对佛教徒,能深化佛法理解;对非佛教徒,法师用通俗语言阐释智慧,也能提供缓解焦虑、改善关系的方法,无论是否有宗教信仰,只要希望内心更平静、生活更有智慧,都能从中受益。