乐山,古称嘉州,地处四川盆地西南部,岷江、青衣江、大渡河三江汇流之处,自古便是巴蜀地区的文化与宗教中心,这里山川秀美,人杰地灵,佛教文化在此生根发芽、历经千年,形成了独具特色的发展脉络,成为中国佛教史上不可或缺的重要篇章,乐山佛教的发展,既与中国佛教的整体命运紧密相连,又因地域文化的浸润而呈现出独特的地域风貌,其历史脉络可追溯至汉代,历经魏晋南北朝的初步发展、隋唐的鼎盛辉煌、宋元的承续融合,直至明清的世俗化转型,再到近现代的保护与复兴,每一个阶段都留下了深刻的印记。

汉魏晋南北朝:佛教传入与初步发展

佛教传入乐山的时间,最早可追溯至东汉末年,据《华阳国志·蜀志》记载,东汉时期,随着中原移民的南迁和丝绸之路的开辟,佛教思想逐渐传入巴蜀地区,乐山作为蜀地南向的重要门户,较早接触到这一外来宗教,这一时期,佛教在乐山的传播主要以民间信仰为主,形式较为简单,多为石窟造像和简易的祭祀场所。

至魏晋南北朝时期,社会动荡,战乱频仍,佛教因其“因果报应”“轮回转世”等教义,为民众提供了精神慰藉,得以迅速发展,乐山地区开始出现初具规模的寺庙,如始建于东晋的凌云寺(今乐山大佛所在寺庙),便是这一时期的重要代表,随着石窟艺术的兴起,乐山周边的崖壁上开始开凿小型佛像,如麻浩崖墓中的佛教造像,虽规模不大,但已体现出佛教艺术与当地丧葬文化的结合,这一时期的乐山佛教,尚处于“依附”阶段,依附于传统信仰和地方势力,为后来的繁荣奠定了基础。

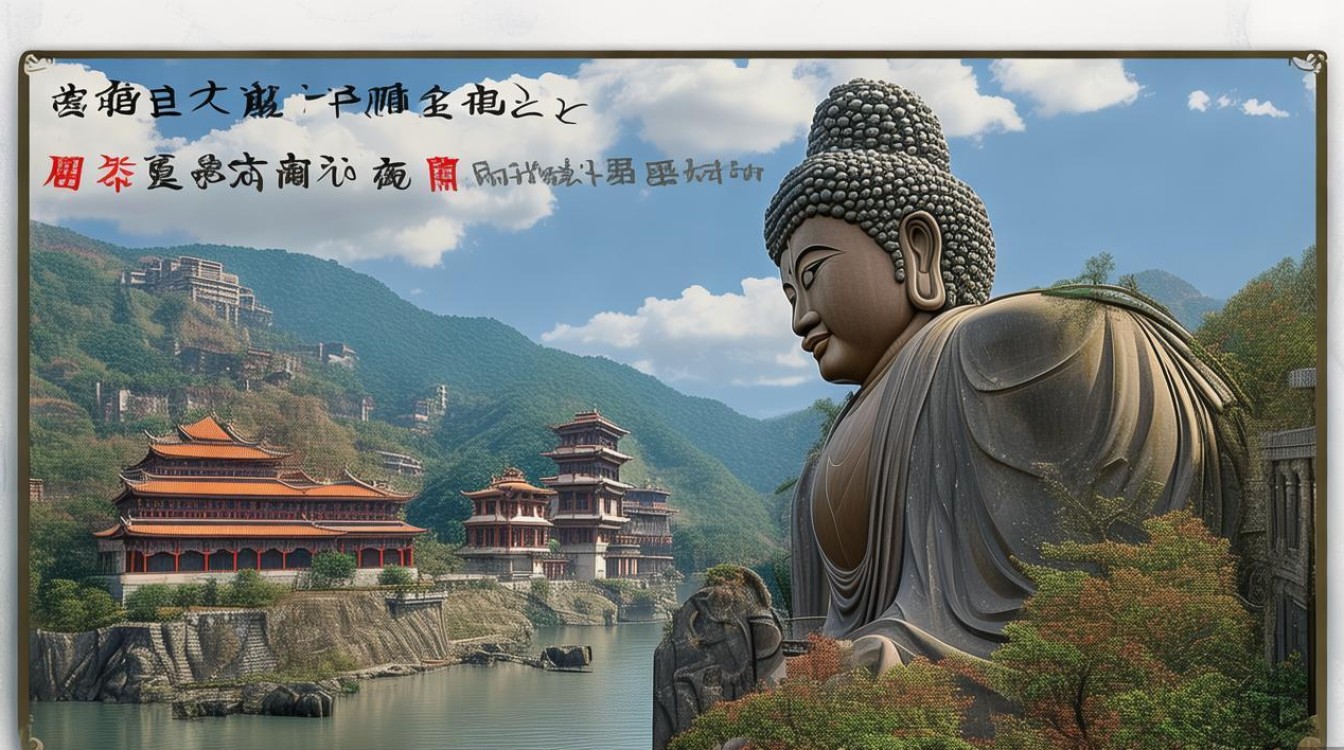

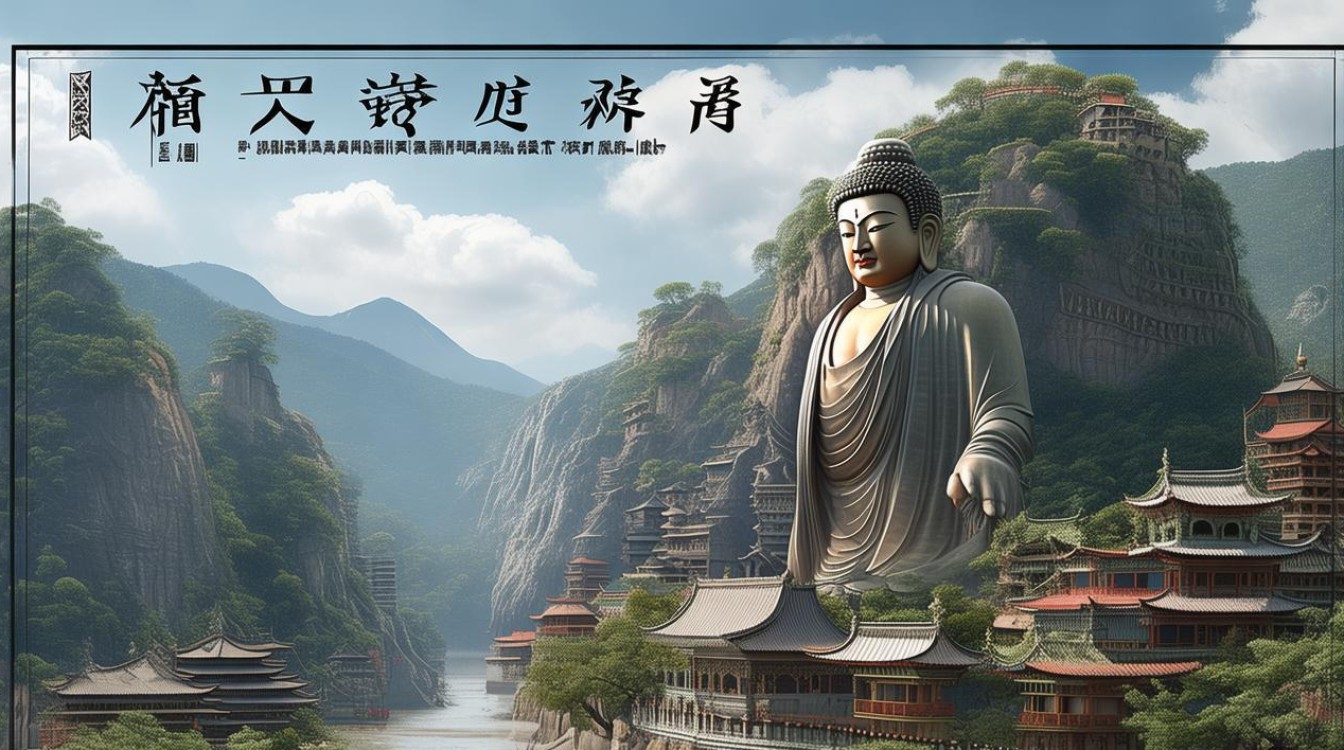

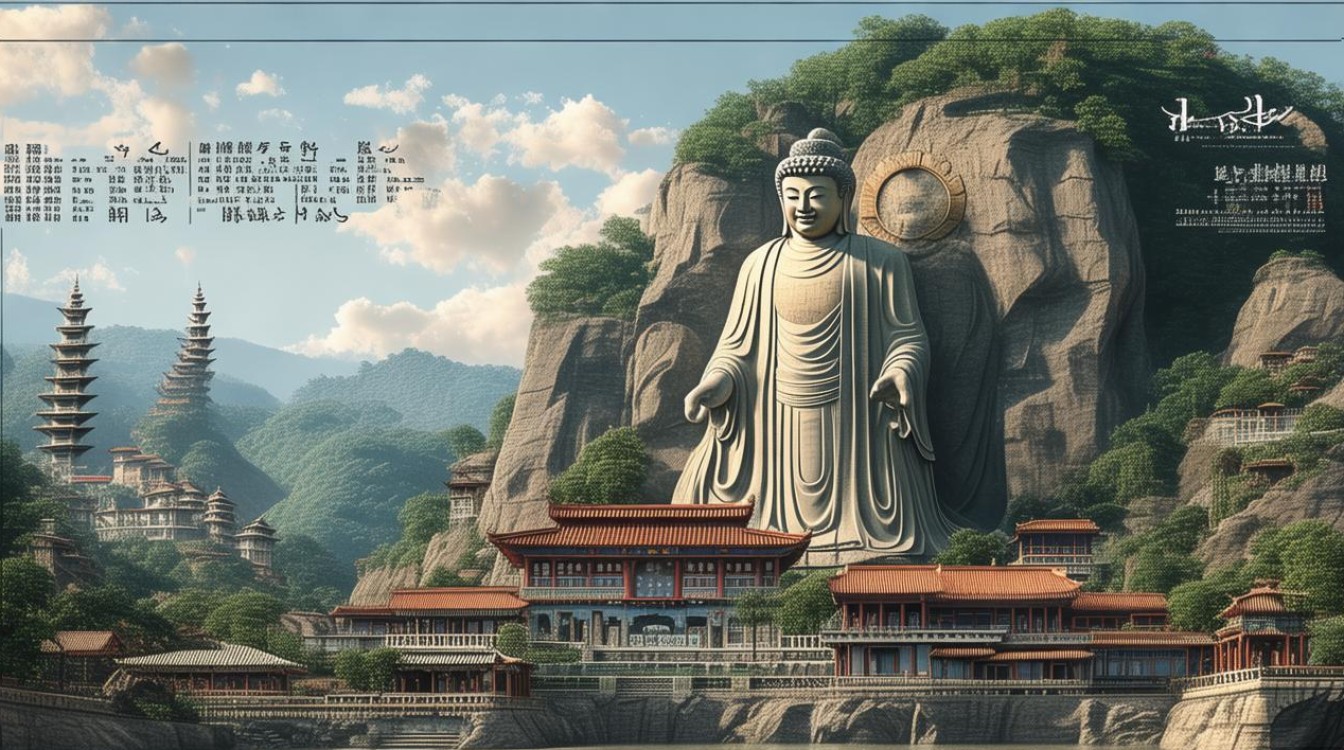

隋唐:鼎盛辉煌与乐山大佛的诞生

隋唐时期是中国佛教发展的黄金时代,国家统一、经济繁荣、文化开放,为佛教的兴盛提供了肥沃土壤,乐山凭借其优越的地理位置和深厚的文化积淀,成为川南地区的佛教中心,这一时期的乐山佛教,无论是在寺庙规模、僧侣数量,还是在艺术成就、社会影响上,都达到了前所未有的高度。

唐代乐山佛教最杰出的成就,当属乐山大佛的开凿,据《嘉州志》记载,唐玄宗开元初年(约713年),凌云寺僧释海通见三江汇流处水势汹涌,舟楫常倾覆,遂发宏愿开凿弥勒佛像,以借佛力镇水患,工程历时约90年,历经三代工匠,至唐德宗贞元十九年(803年)最终完工,大佛通高71米,是中国最大的一尊石刻弥勒佛坐像,也是世界文化与自然双重遗产乐山-峨眉山的核心景观之一,乐山大佛的开凿,不仅体现了唐代佛教艺术的巅峰水平,更凝聚了古代劳动人民的智慧与信仰,成为乐山佛教文化的象征。

除乐山大佛外,唐代乐山还涌现出一批著名寺庙,如乌尤寺(唐代创建,初名正觉寺)、伏虎寺等,寺庙建筑规模宏大,僧侣众多,香火鼎盛,禅宗在乐山广泛传播,高僧大德辈出,他们以禅弘法,使乐山成为川南禅宗的重要道场,唐代诗人李白、岑参、苏轼等曾游历乐山,留下大量与佛教相关的诗文,如苏轼“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”的诗句,既描绘了乐山山水之美,也暗含了佛教“空”“静”的哲学意境,进一步提升了乐山佛教的文化影响力。

宋元:承续融合与宗派多元化

宋元时期,虽然中国社会经历了政权更迭,但佛教整体上保持稳定发展,乐山佛教在承续唐代辉煌的基础上,呈现出宗派多元化、艺术世俗化的特点。

宋代统治者推崇佛教,乐山寺庙得到修缮和扩建,僧侣社会地位较高,佛教与儒家、道家的思想交流更加频繁,形成了“三教合一”的趋势,禅宗在乐山继续占据主导地位,临济宗、曹洞宗等流派在此弘法,寺庙成为文人雅士讲学、论道的重要场所,净土宗在民间广泛传播,普通民众通过念佛法门寻求往生净土,乐山地区的民间佛教信仰更加活跃。

元代实行宗教宽容政策,藏传佛教(喇嘛教)传入内地,但对乐山汉传佛教影响较小,这一时期的乐山佛教仍以汉传佛教为主,寺庙建筑和造像风格多延续宋代传统,但艺术表现上更加贴近生活,佛像造型趋于慈祥、世俗,体现了佛教“人间化”的特点。

明清:世俗化转型与民俗融合

明清时期,随着商品经济的发展和市民阶层的兴起,佛教进一步世俗化,乐山佛教的发展也呈现出新的特点,寺庙不仅是宗教活动场所,更成为民间集会、商贸、娱乐的中心,佛教与民俗文化的结合更加紧密。

这一时期,乐山地区的佛教庙会兴盛,如凌云寺的“三月三”庙会、乌尤寺的“腊八”庙会等,吸引了大量民众参与,既有宗教仪式,也有集市贸易、戏曲表演等活动,成为佛教融入世俗生活的生动体现,佛教造像艺术更加注重写实性和生活气息,乐山周边的摩崖造像中,出现了大量反映民间生活场景的题材,如农耕、纺织、宴饮等,体现了佛教艺术对世俗文化的吸收。

明清时期,乐山佛教还出现了“僧伽教育”的萌芽,部分寺庙开始设立学堂,培养僧侣的文化素养,同时向民众普及文化知识,使佛教成为传承传统文化的重要载体。

近现代:保护传承与文化复兴

进入近现代,乐山佛教经历了战乱的冲击和时代的变迁,但在政府和民众的保护下,仍得以传承和发展。

20世纪80年代以来,随着国家宗教政策的落实和文物保护意识的增强,乐山大佛和乐山周边的佛教文物得到系统修缮,1982年,乐山大佛被列为全国重点文物保护单位;1996年,乐山大佛-峨眉山作为文化与自然双重遗产被列入《世界遗产名录》,这些举措极大地提升了乐山佛教的国际影响力。

乐山佛教界积极开展对外文化交流,举办佛教文化节、学术研讨会等活动,推动佛教文化的现代传播,乐山各大寺庙也恢复了正常的宗教活动,僧侣队伍不断壮大,佛教教育、慈善事业等稳步发展,乐山佛教在传承传统的同时,不断适应现代社会需求,展现出新的生机与活力。

乐山佛教发展的历史脉络(简表)

| 时期 | 主要发展特点 | 代表寺庙/事件 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 汉魏晋南北朝 | 佛教传入,以民间信仰和石窟造像为主,初步发展。 | 凌云寺(东晋创建)、麻浩崖墓佛教造像 | 奠定乐山佛教基础,体现早期佛教与地方文化的结合。 |

| 隋唐 | 佛教鼎盛,开凿乐山大佛,禅宗广泛传播,寺庙规模宏大。 | 乐山大佛(唐玄宗至唐德宗时期开凿)、乌尤寺、伏虎寺 | 代表中国佛教艺术巅峰,乐山成为川南佛教中心。 |

| 宋元 | 宗派多元化(禅宗、净土宗),三教融合,艺术世俗化。 | 寺庙修缮扩建,禅宗临济宗、曹洞宗弘法 | 佛教思想与社会生活结合,形成“人间佛教”雏形。 |

| 明清 | 世俗化转型,与民俗文化深度融合,庙会兴盛,造像贴近生活。 | 凌云寺“三月三”庙会、乌尤寺“腊八”庙会 | 佛教成为传统文化传承载体,融入民间日常生活。 |

| 近现代 | 文物保护与文化复兴,国际影响力提升,佛教教育、慈善事业发展。 | 乐山大佛列为全国重点文物保护单位(1982年)、列入世界遗产名录(1996年) | 推动乐山佛教走向世界,实现传统与现代的融合。 |

相关问答FAQs

问:乐山大佛在历史上经历过哪些重要的修复工程?

答:乐山大佛自唐代建成以来,历经千年风雨,历史上曾多次进行修复,其中重要的修复包括:唐代贞元十九年(803年)完工后,五代时期对大佛头部和双耳进行了修补;宋代因岩石风化,对大佛的衣纹和面部进行了整修;清代乾隆年间,对大佛的莲花座和部分损坏的进行了加固;1982年,国家文物局组织专家对乐山大佛进行全面维修,采用“化学灌浆”等技术加固岩体,修复了因自然侵蚀和人为破坏造成的损坏,使大佛得以保存至今。

问:乐山佛教文化对当地民俗生活有哪些影响?

答:乐山佛教文化对当地民俗生活产生了深远影响,在节庆方面,与佛教相关的庙会成为民间重要活动,如凌云寺“三月三”庙会、乌尤寺“腊八”庙会等,集宗教祭祀、商贸交流、文化娱乐于一体,成为民众社交娱乐的重要平台,在饮食方面,佛教“素食”文化影响深远,乐山地区形成了独具特色的佛教素食,如“罗汉斋”“素斋”等,成为地方饮食文化的重要组成部分,在民间信仰方面,乐山民众普遍信奉“弥勒佛”,认为其“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”,形成了乐观包容的地域性格;“放生”“祈福”等佛教习俗也成为民众日常生活的一部分,体现了佛教对伦理道德和生命观念的塑造。