寺庙与书法的关联,在中国文化中如根系与枝叶般缠绕共生,共同构成了承载历史、信仰与艺术的精神场域,从佛教传入中国的初始,书法便以其独特的汉字之美,成为宗教传播的媒介、文化传承的载体,乃至禅意修心的法门,这种跨越千年的文化共生,不仅塑造了寺庙的物质空间,更在笔墨间沉淀着中国人的精神世界。

历史脉络:从抄经传法到碑刻留名

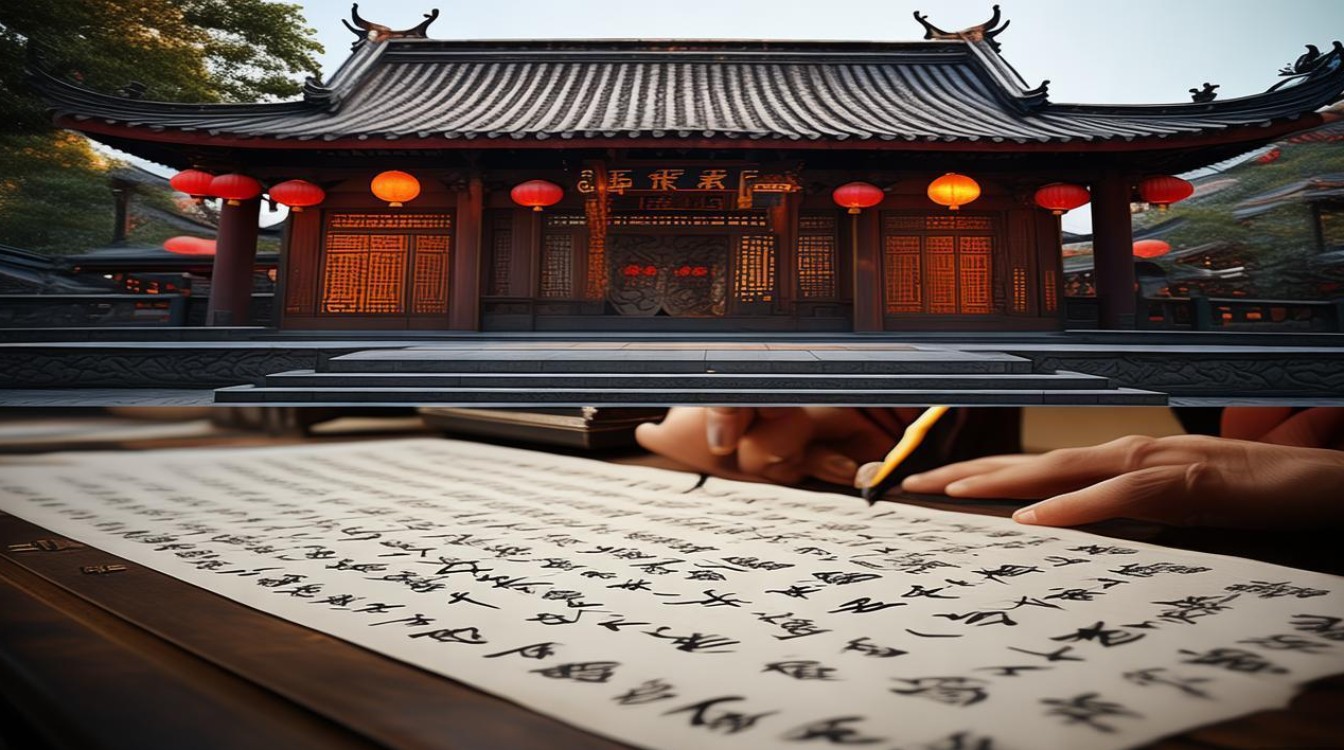

佛教自汉代传入中国,便与书法结下不解之缘,早期佛经翻译需依赖汉字书写,抄经活动成为僧侣与文人的重要修行,魏晋南北朝时期,随着佛教本土化加深,寺庙逐渐成为书法艺术的集散地——敦煌莫高窟的写经洞中,数万件写经卷本(如《金刚经》卷子)展现了当时抄经书法的精湛技艺,字体从隶书向楷书过渡,笔画严谨中见灵动,既保留佛经的庄严,又融入汉字的美感。

至隋唐,佛教鼎盛,寺庙书法迎来黄金时代,官方组织大规模写经,如隋代“龙藏寺碑”融合北朝碑刻的雄浑与南朝书法的秀逸,成为楷书典范;僧人书法家崛起,怀素的《自叙帖》以狂草书写禅意,笔势如“飞鸟出林、惊蛇入草”,将书法的动态美与佛教的“空性”思想结合;智永的《真草千字文》历经千字篇幅,笔笔不苟,被誉为“天下法书第一”,其“退笔成冢”的传说更体现了修行者“精进不怠”的精神。

宋元以后,禅宗“不立文字,教外别传”的思想影响下,书法从“抄经传法”的工具转向“以书悟禅”的途径,苏轼、黄庭坚等文人书法家与寺庙往来密切,他们在寺院题壁、写偈,将个人情感与禅意融入笔墨,如苏轼在定惠院写的“寒食帖”,虽非直接为寺庙而作,但其“萧瑟寒意”与禅宗“破执”思想暗合,后被寺院收藏,成为宗教与艺术共鸣的见证,明清时期,寺庙匾额、楹联普及,书法从石窟、碑刻转向建筑空间,“大雄宝殿”“南无阿弥陀佛”等匾额,以颜真卿的雄浑、赵孟頫的秀雅等风格,让寺庙的宗教氛围与书法的审美张力相得益彰。

载体形式:笔墨间的信仰印记

寺庙书法的载体多元,每一种都承载着特定的文化功能,通过梳理主要载体,可更直观理解书法与寺庙的深度融合:

| 载体类型 | 代表形式 | 文化功能 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 碑刻经幢 | 造像记、石经、经幢 | 永久保存佛经教义,记录寺庙历史,兼具宗教教化与史料价值 | 《龙门二十品》(北魏魏碑,刻于洛阳龙门石窟,融合佛像雕刻与书法,展现“方笔雄强”之美);房山石经(隋唐,刻制4万余块佛经于石壁,被誉为“石刻图书馆”) |

| 匾额楹联 | 山门匾额、殿宇联对 | 点明寺庙主题,营造宗教氛围,书法风格与建筑气质相呼应 | 杭州灵隐寺“大雄宝殿”(清代康熙帝题,楷书端庄,彰显皇家对佛教的尊崇);苏州寒山寺“夜半钟声到客船”(清代俞樾题,行书流畅,呼应唐诗意境) |

| 写经卷轴 | 手抄佛经、血经 | 修行功德积累,传播佛法,体现“字字珠玑”的敬畏心 | 敦煌写经《金刚经》(唐代,首尾完整,楷书工整,卷首画《祇树给孤独园说法图》,图文并茂) |

| 壁画题字 | 石窟壁画题记、寺院壁画榜书 | 补充壁画内容,记录造缘者信息,书法与绘画共同构建宗教叙事空间 | 敦煌莫高窟第323窟“张骞出使西域图”题记(唐代,隶书古朴,记录佛教东渐传说) |

宗教与艺术的融合:禅意与笔意的共生

寺庙书法的核心魅力,在于宗教精神与艺术表达的深度互文,佛教讲求“心手相应”,书法追求“意在笔前”,二者在“修行”层面高度契合,僧人书法家将抄经视为“写心”,如弘一法师(李叔同)出家后书法风格骤变,从绚烂归于平淡,其“华枝春满,天心月圆”等偈语,笔触含蓄内敛,如“羚羊挂角,无迹可求”,恰是禅宗“无我”境界的体现。

文人书法家则通过寺庙书法寄托精神追求,王羲之《兰亭序》虽非寺庙作品,但其“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的宇宙观,与佛教“一花一世界”的微观视角相通;颜真卿的《祭侄文稿》以行草书写悲愤,情感喷涌间却暗合“破相”思想——放下执着,方能见真我,这种“以书载道”的传统,让寺庙书法超越单纯的文字记录,成为中国人“儒释道”三教合一的精神实践。

文化意义:从物质遗产到精神基因

寺庙书法是中国文化“层累”的典型例证,一座寺庙的碑刻、匾额,可能跨越数个朝代,如西安碑林收藏的《大秦景教流行中国碑》(唐代),既记录基督教在唐代的传播,又以楷书展现唐代书法水平,成为多文明交融的见证,对普通人而言,寺庙书法是“看得见的文化记忆”——即使不识字,也能通过匾额的雄浑、楹联的雅致,感受到寺庙的庄严与历史的厚重。

更重要的是,寺庙书法塑造了中国人的审美范式,从魏晋的“尚韵”、唐代的“尚法”,到宋元的“尚意”,书法风格的演变始终与佛教思想的传播同步,当人们走进寺庙,目光触及斑驳碑刻与苍劲匾额时,不仅是欣赏艺术,更在与历史对话,在笔墨中触摸中华文化的“根”。

相关问答FAQs

Q1:寺庙书法与世俗书法的核心区别是什么?

A:寺庙书法与世俗书法在创作动机、审美追求和功能上存在显著差异,从动机看,寺庙书法多服务于宗教传播(如抄经、刻碑)或修行实践(如写偈、题壁),带有明确的“功德”属性;世俗书法则更侧重个人情感抒发、艺术技巧展示或社交功能,从审美看,寺庙书法强调“庄严”“清净”,如碑刻需追求“金石气”,体现永恒感;而世俗书法更注重个性表达,如王羲之的“飘逸”、苏轼的“豪放”,从功能看,寺庙书法是宗教教化的工具(如通过书法传播佛理)和文化传承的载体(如保存历史文献);世俗书法则更多是文人雅士的艺术实践和审美娱乐。

Q2:为何古代许多书法家乐于为寺庙题字?

A:古代书法家热衷为寺庙题字,主要有三重原因:其一,宗教信仰的驱动,许多文人(如苏轼、米芾)深受佛教影响,认为为寺庙题字是“积德”的修行方式,如苏轼在《题跋》中多次提到抄经、写偈的感悟,其二,寺庙的文化地位,寺庙是公共空间,题字于此能获得更广泛的传播,如颜真卿的《多宝塔碑》刻于长安兴龙寺,成为后世楷书学习者临摹的范本,提升了书法家的声望,其三,艺术创作的自由,寺庙环境清幽,远离尘世喧嚣,能激发创作灵感,如怀素在寺院“种蕉学书”,以芭叶练字,最终形成狂草风格,正是寺庙的“禅意”氛围成就了其艺术突破。