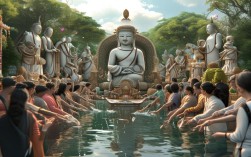

在佛教的智慧长河中,“菩萨到家慈航”是一句充满慈悲与温度的表述,它将菩萨的普度愿力与家庭的日常烟火紧密相连,揭示了慈悲并非遥不可及的玄理,而是融入生活点滴的温暖力量。“慈航”原指观世音菩萨以大悲愿力,如舟筏般救度众生脱离苦海,而“到家”则强调这种救度不是抽象的教义,而是深入每个家庭、贴近每个生命的真实关怀——当菩萨的慈光照进家门,便是对家庭和睦、人心安稳、福慧双增的终极守护。

慈航的本质:从“普度众生”到“守护家庭”

“慈航”的核心是“无缘大慈,同体大悲”。《妙法莲华经》中观世音菩萨“普门品”记载:“设入大火,火不能烧”,这正是慈航力量的象征——无论众生身处何种困境,菩萨的慈悲如船,能渡烦恼之火、业海之浪,而“到家”,则是将这份宏大的愿力落实为对家庭单元的守护,家庭是社会的基本细胞,也是众生烦恼与安乐交织的道场:父母为子女操劳,夫妻间难免摩擦,老病忧愁如影随形,菩萨“到家”,并非显神通、现瑞相,而是以慈悲愿力加持家庭,让成员在相互包容中学会爱,在共担风雨中增长福,在日用常行中体悟道。

从《盂兰盆经》中目连救母的孝亲精神,到《地藏经》中“地狱不空,誓不成佛”的救度大愿,菩萨的慈悲始终与“家”的伦理紧密相连,在中国传统文化中,“家”是“修身齐家治国平天下”的起点,菩萨“到家”,正是从最根本的“齐家”入手,以慈悲为纽带,让家庭成为修行的道场、爱的港湾,当家人和睦相处,便是菩萨慈光的显现;当子女孝顺父母,便是践行菩萨的教诲;当邻里互助友爱,便是慈航愿力的延伸。

菩萨到家:慈悲在家庭中的具体体现

菩萨的慈悲如何“到家”?它不是刻意的仪式,而是融入生活细节的自然流露,从经典教义到现实生活,这种体现可概括为“守护、指引、净化”三个维度。

(一)守护:家庭安稳的“定海神针”

家庭中最基本的渴望是平安顺遂,而菩萨的慈航首先体现在对家庭安稳的守护,这种守护并非免除一切苦难,而是在苦难中给予力量,药师经》中药师佛十二大愿,愿“除一切众生病,令身心安乐”,家庭的健康、和睦、丰饶,正是药师佛愿力的加持,当家人遭遇疾病,菩萨的慈悲如良药,缓解身体的痛苦,也抚慰心灵的焦虑;当家庭面临困境,菩萨的愿力如明灯,指引方向,让成员在绝望中看到希望。

民间常有“家家阿弥陀,户户观世音”的说法,正是因为观世音菩萨“寻声救苦”的特性,最能贴近家庭的日常需求,孩子升学、老人安康、事业顺遂……这些看似平凡的祈愿,背后是家庭对安稳的渴望,而菩萨的慈航,便是对这份渴望的慈悲回应——不是给予现成的答案,而是激发内心的力量,让家人学会在耕耘中等待收获,在包容中化解矛盾。

(二)指引:家庭和谐的“智慧明灯”

家庭矛盾往往源于“我执”——每个人都固守自己的立场,忽略了对方的感受,菩萨的慈航不仅是守护,更是以智慧指引家庭走向和谐。《维摩诘经》云“先以欲钩牵,后令入佛智”,菩萨度化众生,先顺应众生的需求,再引导其觉悟,在家庭中,这种“欲钩牵”便是理解与尊重:父母放下“为你好”的控制欲,倾听孩子的想法;夫妻放下“谁对谁错”的争执,看见彼此的不易;子女放下“理所当然”的心态,回报父母的养育。

这种智慧的指引,让家庭从“各执一端”走向“和而不同”,比如夫妻间因育儿观念分歧争吵,菩萨的慈悲提醒他们“爱是共同的目标”,求同存异,互相补位;子女因学业压力与父母冲突,菩萨的智慧让他们明白“沟通是桥梁”,而非对抗,当家庭充满理解的氛围,便自然成为修行道场——每个人都在关系中照见自己的不足,在包容中增长慈悲,这正是菩萨“慈航”的深层意义。

(三)净化:家庭修行的“清净道场”

家庭是烦恼的聚集地,也是修行的练功场,贪、嗔、痴慢疑等烦恼,在亲密关系中往往表现得最为明显:父母可能因孩子的“不成器”而生嗔,夫妻可能因琐事而起贪,子女可能因父母的唠叨而增痴,菩萨“到家”的慈悲,更在于净化这些烦恼,让家庭成为滋养法喜的道场。

《坛经》云“烦恼即菩提”,家庭的矛盾正是修行的契机,当父母对孩子升起嗔恨时,菩萨的慈悲提醒他们“孩子是来成就你的”,让你学会耐心与放下;当夫妻因争吵陷入对立时,菩萨的智慧让他们明白“对方是来度你的”,让你学会宽容与感恩,这种净化不是压抑情绪,而是以慈悲转化情绪——将嗔恨转为理解,将贪求转为给予,将愚痴转为觉悟,当家庭成为清净道场,每个成员都在烦恼中成长,最终实现“自利利他”的菩萨行。

慈航的践行:如何在家庭中落实菩萨精神

“菩萨到家慈航”不仅是信仰的寄托,更是行动的指南,普通人无需成佛作祖,只需在家庭中践行菩萨的“六度”——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,便能让慈航愿力在家中流转。

(一)布施:以给予温暖家庭

布施不是单纯的物质付出,更是精神的给予,对家人的一句赞美、一个拥抱,是“法布施”;分担家务、照顾老小,是“财布施”;耐心倾听、包容缺点,是“无畏布施”,当家庭充满“给予”的能量,便会形成良性循环:你温暖我,我温暖你,最终汇聚成菩萨般的慈悲暖流。

(二)持戒:以自律守护和谐

在家居士的“戒”,是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,在家庭中,“不杀生”是尊重生命,包括对家人的耐心;“不偷盗”是守护信任,不隐瞒、不侵占;“不妄语”是诚实沟通,不恶语中伤,持戒不是束缚,而是守护家庭和谐的“护栏”,让彼此在界限中感受到安全与尊重。

(三)忍辱:以包容化解矛盾

忍辱不是懦弱,而是以智慧转化嗔心,家人间的摩擦,往往是“我执”的碰撞,菩萨的忍辱,是“众生无边誓愿度”的胸怀——明白对方的烦恼源于无明,以包容代替指责,以理解化解对立,当父母忍住对孩子的催促,当夫妻忍住一时的气话,当子女忍住顶撞的冲动,便是菩萨忍辱精神在家庭中的落地。

慈航的现代意义:在快节奏中回归家庭本真

现代社会,人们被工作、压力、碎片化信息裹挟,家庭常常成为“歇脚的客栈”而非“心灵的港湾”。“菩萨到家慈航”的理念,恰是对现代病的疗愈——它提醒我们:真正的幸福不在远方,而在家庭的一餐一饭、一言一行中;真正的修行不在深山,而在与家人的相处、包容与成长中。

当我们在家庭中践行慈悲,便是在构建“人间净土”,父母慈爱,子女孝顺,夫妻和睦,邻里友善,这正是菩萨“慈航”愿力的现实显现,每个家庭都是一艘“慈航船”,载着家人穿越烦恼之海,最终抵达安乐的彼岸,而无数家庭的“慈航”汇聚在一起,便是社会的和谐与安宁。

相关问答FAQs

问题1:“菩萨到家慈航”是否意味着菩萨会亲自到家里显灵,解决家庭问题?

解答:并非如此。“菩萨到家慈航”的核心是“慈悲愿力”与“家庭实践”的结合,菩萨的慈悲不是通过“显灵”直接解决问题,而是以愿力加持众生的心念,激发每个人内心的善念与智慧,家庭问题的解决,最终依赖于成员自身的觉醒与行动——比如通过包容化解矛盾,通过沟通增进理解,通过付出温暖彼此,菩萨的“到家”,更像一盏明灯,照亮家庭前行的方向,而非代替我们走路,正如《普门品》所言“菩萨无相,即相非相”,真正的“菩萨”其实是我们内心的慈悲与智慧,当我们在家庭中践行这份慈悲,便是“菩萨到家”。

问题2:如果家庭关系复杂,矛盾较多,如何通过“慈航”精神改善?

解答:面对复杂的家庭关系,“慈航”精神的关键是“从自己做起,以心转境”,践行“布施”,主动释放善意:哪怕对方暂时不理解,也要以赞美代替指责,以帮助代替抱怨;修习“忍辱”,将矛盾视为修行的“对境”,每次冲突都是照见“我执”的机会,学会放下“谁对谁错”,看见对方的需求;培养“感恩”,多回忆家人的付出,比如父母的养育、伴侣的陪伴,感恩能软化对立的心;回归“沟通”,用“非暴力沟通”的方式表达感受,而非情绪宣泄。“慈航”不是改变他人,而是改变自己——当我们内心充满慈悲,家庭自然会因我们的转变而变得和谐,正如《地藏经》所言“南无大愿地藏王菩萨”,地藏菩萨的“大愿”是“度尽众生”,而我们在家庭中的“小愿”,便是“度尽家人”的烦恼,这便是“慈航”精神最朴素的实践。