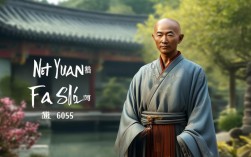

佛教界悄然流传的一组宣圣法师近照,在信众与传统文化爱好者中引发广泛关注,照片中的法师,身着简素褐色僧袍,结跏趺坐于古寺竹林深处的禅堂前,眼神沉静如古井,嘴角微扬含慈悲,身后竹影婆娑、晨雾氤氲,仿佛一幅流动的禅意画卷,这组近照不仅记录了法师当下的修行状态,更以无声的语言传递着东方文化的智慧与生命的从容,让无数人在喧嚣尘世中觅得一份心灵的安宁。

宣圣法师的出家因缘,源于其对“心性本源”的执着探寻,早年遍访名山大川,参学儒释道经典,在古籍中与古圣先贤对话,在实修中体悟“明心见性”的奥义,他曾言:“修行不在深山,而在日用;不在形式,而在心念。”多年来,法师坚持“农禅并重”的修行传统,每日清晨随众出坡劳作,耕种菜园、修缮殿宇,午后为信众开示经典,夜晚则在灯下著书立说,将深奥的佛法智慧转化为贴近生活的处世之道,其著作《心安是归处》《禅与生活的艺术》等,以平实语言阐释“即世而出世”的修行理念,影响深远,成为许多现代人心灵的指南。

此次流传的近照,拍摄于法师常住的古刹——位于浙东深山的“安隐寺”,该寺始建于唐代,历经千年风雨,至今仍保留着古朴的建筑风貌与深厚的禅修传统,据随行弟子介绍,照片拍摄于初秋清晨,法师结束早课后的禅定时刻,当时晨雾尚未完全散去,竹林间的露珠折射着微光,法师端坐于青石板上,双手结法印,身姿挺拔如松,面容清癯却精神矍铄,最引人注目的是他的眼神——没有刻意造作的神圣感,而是如澄澈湖水般倒映着天地万物,又似深潭般蕴藏着不动本心的定力,弟子们说,法师平日里常教导他们:“眼观色时,不被色相所缚;耳闻声时,不被声尘所扰,方是修行功夫。”这眼神,正是数十年如一日“降伏其心”的写照。

近照中的细节,处处彰显着法师“外现僧相,内修心法”的修行境界,他身着的三衣一钵,洗得发白却针脚细密,领口与袖口磨损处可见手工修补的痕迹,朴素中透着对“惜福”的践行,身下的青石板历经岁月打磨,表面光滑温润,与法师沉静的气质相得益彰,背景中,几竿青竹斜倚殿角,竹叶上凝着露水,竹节分明向上生长,恰如法师“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”的气节,禅堂内,香炉中青烟袅袅,经案上摆放的《金刚经》书页微卷,旁边放着一盏油灯与一杯清茶,没有繁复的陈设,却处处透着“大道至简”的生活哲学,这些元素并非刻意布置,而是法师日常修行环境的真实写照,展现了他“于平凡中见真谛”的生活态度。

为了更清晰地解读近照中的修行意涵,现将部分视觉元素及其象征意义整理如下:

| 视觉元素 | 象征意义 |

|---|---|

| 沉静的眼神 | 内观禅定,心不外驰;悲智双运,观照众生与自心的实相。 |

| 简素的僧袍 | 少欲知足,远离对物质贪著;僧相庄严,代表对戒律的持守与佛法的传承。 |

| 青石板与竹林 | 坚韧不移的道心,如竹般虚怀若谷、节节向上;石板的沉稳象征定力不受外境动摇。 |

| 微露的晨雾 | 无明烦恼的消散,智慧之光的显现;修行过程中“破暗显明”的境界。 |

| 结法印的手势 | 心意专注,与宇宙本源相应;法轮常转,象征续佛慧命、度化众生的愿力。 |

这组近照之所以引发共鸣,在于它打破了人们对“修行”的刻板印象,在许多人眼中,修行或许意味着远离尘世、苦行禁欲,但宣圣法师以自身的实践告诉我们:真正的修行,是在柴米油盐中保持觉知,在纷繁世事中安住本心,照片中没有夸张的神通异象,只有日复一日的踏实修行;没有华丽的辞藻包装,只有对生命本质的真诚探索,正如一位看过近照的网友留言:“看着法师的眼神,突然觉得心里安静了,仿佛所有的焦虑和浮躁都被抚平了。”这种力量,源于法师数十年如一日的“定慧等持”,更源于他对“佛法在世间,不离世间觉”的深刻践行。

在当下快节奏的社会中,人们常常被外界的名利、得失所裹挟,内心充满焦虑与迷茫,宣圣法师的近照,如同一面镜子,照见现代人内心的浮躁与不安;又如同一剂良药,提醒我们回归生命的本真,法师曾说:“心若安定,处处是道场;心若散乱,深山亦成牢笼。”这组照片所传递的,正是这样一种“安心之道”——不必刻意追求形式,只需在当下的一呼一吸、一言一行中,保持觉知与慈悲,便是在修行。

宣圣法师仍常住安隐寺,每日带领信众参禅、诵经、劳作,将古老的佛法智慧融入现代生活,这组近照,不仅是他个人修行状态的记录,更是传统文化在当代焕发生机的生动体现,它让我们看到:真正的修行者,不必标榜神异,只需以平凡之身,行不凡之道;真正的智慧,不必藏于深山,只需在日常生活中,用心体悟、踏实践行,愿这组近照能带给更多人启示,让我们在喧嚣中学会沉淀,在浮躁中回归安定,找到属于自己的“心安之处”。

相关问答FAQs

Q1:宣圣法师的修行法门主要侧重于哪些方面?他的修行理念对现代人有哪些启发?

A:宣圣法师的修行法门以“禅宗心法”为核心,融合“净土持名”与“教下闻思”,强调“定慧等持、解行并重”,他主张“禅净不二”,认为参禅与念佛皆是降伏其心的方便,日常生活中的行住坐卧、待人接物皆可修行,其修行理念对现代人的启发主要有三:一是“生活即修行”,提醒现代人不必刻意逃避现实,而是在工作、家庭中保持觉知,将烦恼转化为修行的资粮;二是“少欲知足”,引导人们反思对物质的过度追求,在简单生活中获得内心的富足;三是“慈悲利他”,鼓励人们以善心待人,在服务他人中实现自我价值,从而超越焦虑与孤独。

Q2:近照中的背景环境(如竹林、古寺)是否有特殊的寓意?这些元素如何与法师的修行境界相呼应?

A:近照中的竹林与古寺并非简单的场景布置,而是承载着深厚的文化寓意与修行象征,在中国传统文化中,竹子被誉为“君子之德”,其“中空”象征虚怀若谷,“有节”代表气节坚定,“常青”寓意修行道心不退,与法师“外柔内刚、坚守本心”的修行境界高度呼应,古寺作为千年道场,是佛法传承的载体,其古朴的建筑与静谧的氛围,象征着“不变随缘”的智慧——外在环境虽历经变迁,内在的修行宗旨却如如不动,二者结合,既体现了“道法自然”的生态观,也展现了“借假修真”的修行智慧:在自然与人文的环境中,体悟“万法皆空,因果不虚”的真理,从而安住当下,明心见性。