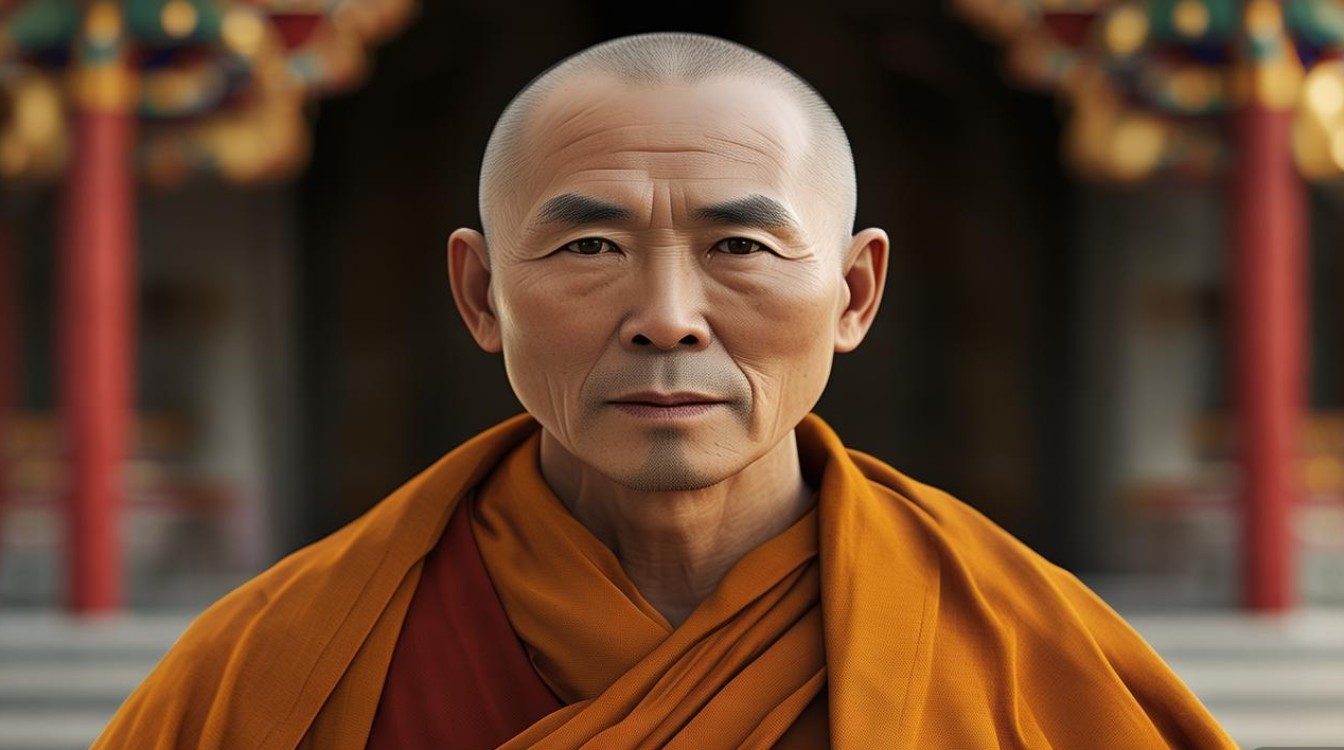

佛门法师简历

基本信息

| 项目 | |

|---|---|

| 法名 | 慧明 |

| 俗名 | 张志明(出家前用名) |

| 年龄 | 45岁 |

| 出家年份 | 1998年(农历二月初八,释迦牟尼佛出家日) |

| 剃度恩师 | 上下愿安老和尚(江苏镇江金山寺方丈,临济宗第四十六代传人) |

| 依止寺院 | 江苏镇江金山寺(剃度寺院)、浙江杭州灵隐寺(参学寺院) |

| 戒牒编号 | 苏佛戒字第2000123号(2000年受具足戒于江苏南京栖霞寺) |

| 学历 | 中国佛学院本科(2004-2008)、泰国朱拉隆功大学佛学硕士(2010-2012) |

修行历程

慧明法师俗名张志明,1979年生于江苏苏州一个书香世家,自幼随祖父学习儒家经典,少年时偶读《金刚经》,对“应无所住而生其心”之义心生向往,1995年,于苏州寒山寺听妙生法师讲法,萌发出家之志,1998年,辞别家人,前往镇江金山寺,拜上下愿安老和尚为剃度恩师,赐法名“慧明”,取“智慧明心”之意。

出家后,法师先在金山寺行堂、典座等苦行岗位历练,每日诵经、坐禅、劳作,体会“农禅并重”的祖师家风,2000年,赴南京栖霞寺受具足戒,戒坛上得戒和尚一诚长老勉励“以戒为师,以法为依”,遂发心深入经藏,2004年,以优异成绩考入中国佛学院,系统学习《大藏经》、戒律、因明、中观等课程,师从楼宇烈教授、魏道儒教授等佛学泰斗,对《华严经》《法华经》尤有深研。

2010年,法师赴泰国朱拉隆功大学攻读佛学硕士,专注于南传佛教与北传佛教比较研究,期间曾赴缅甸、斯里兰卡参学,融合上座部佛教的禅修方法与汉传佛教的义理体系,形成“解行并重”的修行风格,2012年归国后,灵隐寺方丈光泉长老邀其常住,负责寺院教育弘法工作,期间创办“灵隐寺禅修中心”,开设青年佛学班,累计接引信众万余人。

弘法事业

讲经说法:法师常年弘扬《金刚经》《地藏经》《六祖坛经》,善于将深奥佛理与现代生活结合,提出“生活即修行,工作即道场”的理念,2015年起,每年在灵隐寺举办“金刚经文化节”,通过讲座、辩论、梵呗等形式,让经典“活起来”;2020年起,开设线上“慧明讲经”直播间,累计观看量超500万人次,出版《金刚经的现代启示》《六祖坛经与心灵成长》等著作,被多所佛学院选为教材。

寺院管理:2018年,法师灵隐寺监院,推动寺院“数字化管理”,建立线上预约、智能导览系统,同时恢复“过堂”“打禅七”等传统修行制度,每年冬季举办“百日禅修营”,吸引海内外信众参与;2022年,牵头修复灵隐寺药师殿,组织僧俗信众共同参与,践行“人间佛教”的奉献精神。

教育培养:法师重视僧伽教育,2016年创办“灵隐寺佛学院”,担任副院长,开设戒律、教观、梵文等课程,培养青年僧才50余人,其中多人赴海外留学弘法;设立“慧明奖学金”,资助贫困学僧及佛学专业大学生,累计发放善款超300万元。

慈善公益:秉持“慈悲济世”的初心,法师于2014年发起“灵隐寺爱心基金”,长期开展助学、养老、救灾等项目:累计资助贫困学生2000余人,援建希望小学5所;在浙江、云南等地建立“佛门养老院”,收养孤寡老人300余人;2021年河南暴雨、2023年四川地震,均第一时间组织僧俗信众捐款捐物,累计赈灾物资价值超800万元。

学术成就

法师在佛学研究中注重“融通古今、汇通中外”,发表论文《南传北传禅修方法比较研究》《华严法界观与现代生态哲学》等20余篇,人间佛教思想的理论与实践》获2018年中国佛教协会“佛学研究成果一等奖”;2019年,受邀担任《中华大藏经(续编)》编委,负责明清佛教文献的整理校勘;2021年,主编《佛教与现代社会丛书》,涵盖禅修、心理、伦理等领域,推动佛学与现代科学对话。

社会贡献

法师积极促进宗教文化交流,2017年率团赴台湾佛光山参加“两岸佛教文化交流论坛”,2022年赴日本参加“东亚佛教研讨会”,弘扬中国佛教文化;担任浙江省佛教协会副会长、杭州市政协委员,参与宗教事务管理,提出《关于加强寺院文化建设的建议》《佛教活动场所数字化管理规范》等多项提案,为宗教和谐与社会稳定贡献力量。

相关问答FAQs

问:慧明法师如何平衡修行与弘法事业的关系?

答:法师认为“修行是弘法的基础,弘法是修行的延伸”,每日凌晨3点起床,坐禅2小时,诵经1小时,保持内心的清净与定力;白天处理寺院事务、讲经说法,晚上阅读典籍、撰写文章,做到“动中禅定”,他曾说:“弘法不是向外求,而是把修行中的体悟分享给他人,在利他中完善自己。”

问:对于现代年轻人学佛,法师有什么建议?

答:法师建议年轻人“先明理,后修行”,可以从阅读《金刚经》《坛经》等入门经典开始,理解“无我”“慈悲”的核心思想;在生活中践行“四摄法”(布施、爱语、利行、同事),比如工作中认真负责、与人友善,这就是最好的修行,避免迷信,保持理性,将佛学智慧转化为面对压力、处理情绪的能力,让生活更从容、更有意义。