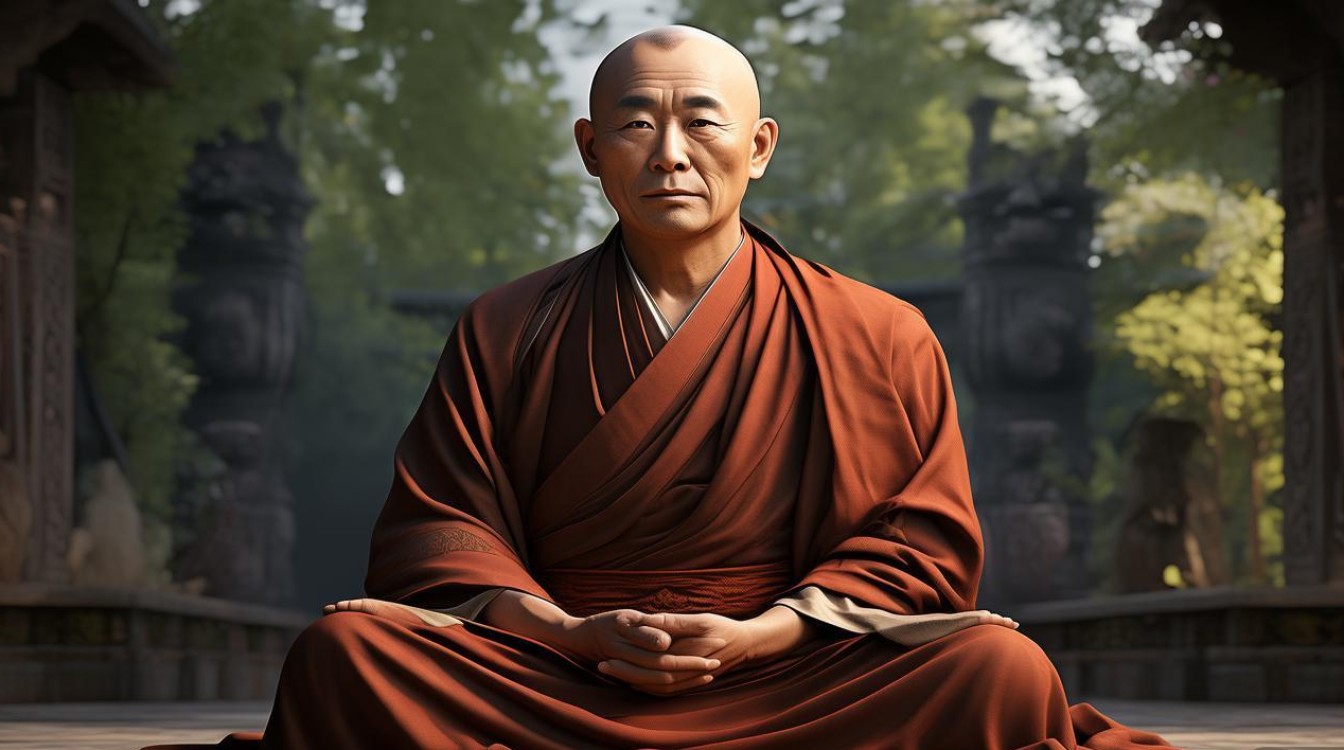

弘一法师(1880—1942),俗名李叔同,是近代中国著名的艺术家、教育家,更是南山律宗第十一代祖师,他的修持之路,从才华横溢的文人雅士到精严持戒的高僧大德,历经数十载寒暑,以“以戒为师,以苦为师”为圭臬,将修行融入日常,最终成就一代宗师风范。

弘一法师的修持并非一蹴而就,而是经历了清晰的阶段演进,早年,他作为“二十文章惊海内”的才子,诗词、书画、金石、音乐无所不通,生活风流倜傥,却常感“人生无常,如梦幻泡影”,1918年,他在杭州虎跑寺剃度出家,法名演音,号弘一,标志着修持正式进入“出家初期”,此阶段他遍访高僧,研习佛典,尤对《四分律》情有独钟,深感“戒为无上菩提本”,遂以复兴律宗为己任,1921年起,他于温州庆福寺、泉州承天寺等处掩关精修,深入经藏,历时数载,完成《四分律比丘戒相表记》等重要著作,将复杂的戒律体系梳理为简明图表,为后学提供了持戒指南,至晚年,他驻锡泉州,不仅严持戒律,更以“悲智双运”为要,常言“念佛不忘救国,救国必须念佛”,将出世修行与入世关怀融为一体,修持境界日臻圆满。

在具体修持方法上,弘一法师以“戒”为根基,践行“持戒、念佛、读经、作务”四法并行,他每日清晨四时起床,诵经持咒,过午不食,独居静室,威仪整肃,即便细微之处也恪守戒规,如行走不践虫蚁、说话不伤他人、衣衫整洁朴素等,他强调“修行在寻常日用”,认为“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”,专注当下即是修行,为弘传戒律,他常开示“习戒要义”,主张“戒律非枯寂条规,而是慈悲心的体现”,持戒并非束缚,而是“防非止恶,增长善根”的途径,他对律学的整理与弘扬,使濒临衰微的南山律宗得以复兴,故后人尊其为“南山律祖”。

弘一法师的修持理念,核心是“以戒为师,以戒为体,以戒为用”,他认为“佛法以大菩提为根本,以大慈悲为根本,以般若为根本”,而戒律是“菩提”与“慈悲”的实践保障,唯有严持戒律,方能“戒生定,定发慧”,最终成就佛道,他常劝诫学人“先学做人,后学做佛”,强调“人成即佛成”,将世间道德修养与出世修行紧密结合,这种“人间佛教”的实践精神,对后世影响深远,他一生淡泊名利,晚年居住在简陋的茅棚中,却常将供养用于印经、放生,甚至将衣物施与他人,践行“舍离”与“布施”的菩萨行。

弘一法师的修持,不仅是个人生命的超越,更是对近代佛教复兴的重要贡献,他以“躬行实践”的作风,将高深的佛法融入日常生活,为世人展现了“烦恼即菩提,生死即涅槃”的修行真谛,其精神至今仍为佛子所敬仰。

相关问答FAQs

Q1:弘一法师为何在事业巅峰期选择出家?

A1:弘一法师出家并非一时冲动,而是源于对生命本质的深刻洞察,早年他虽才华横溢、声名显赫,却常感“人生如戏,富贵无常”,1916年,他在虎跑寺断食期间,通过阅读佛典、静坐思悟,体会到“色即是空,空即是空”的真理,认识到世俗繁华终将逝去,唯有佛法能究竟解脱,1918年,其挚友许幻园送别时写下“长亭外,古道边,芳草碧连天”,更触动他对“聚散无常”的感慨,遂毅然剃度,以“弘法利生”为毕生使命,追求生命的终极意义。

Q2:弘一法师的修持对现代人有什么启示?

A2:弘一法师的修持对现代人的启示在于“回归日常,专注当下”,他主张“修行不是远离尘世,而是在生活中炼心”,现代人常因工作压力、信息焦虑而心浮气躁,而他“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”的专注态度,恰是对治“散乱”的良方,他强调“先学做人,后学做佛”,提醒世人注重道德修养,以慈悲心待人,以敬畏心处世,这种“人间佛教”的实践精神,让现代人明白:修行无需遁入空门,在日常的尽责、宽容、简朴中,即可修得心安与自在。