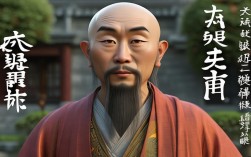

现代社会对“成功”的定义往往与财富积累、社会地位、名望声息紧密相连,人们习惯以外在标签衡量人生价值,济群法师作为当代佛教界知名高僧,对“成功”有着截然不同的诠释——在他看来,真正的成功并非外在的拥有,而是内心的觉醒与慈悲的圆满,是生命从迷惑到觉悟的升华。

济群法师认为,世俗意义上的成功多建立在“我执”之上,即对“我”的恒常、独立的错误认知,这种成功如同建立在沙滩上的城堡,看似坚固,实则随外在境遇的变迁而脆弱不堪,当财富、地位、名利这些外在条件消失时,依赖它们建立的“成功感”便会随之崩塌,法师在《心若菩提》中开示:“外在的成败只是表象,内心的觉悟才是根本,若心被外境所转,即便拥有再多,也难以获得真正的自在。”他所倡导的“成功”,首先是对“我执”的超越,是从“为我”到“无我”的生命境界的跃迁。

这种成功的核心,在于发心与智慧的圆满,济群法师强调,成功的基础不是欲望的驱动,而是菩提心的觉醒——即“为利众生愿成佛”的慈悲愿力,他以菩萨道的修行为例,指出真正的成功者以“上求佛道,下化众生”为目标,在利他的过程中实现自利,正如法师所言:“当我们放下对自我的过度关注,将心量扩展到关爱他人,反而能在这种付出中获得内心的丰盈与安宁。”智慧是成功的另一翼,唯有通过闻思修,破除无明烦恼,才能看清生命的真相,不被外相所迷惑,在纷繁复杂的世界中保持清醒的觉知。

在实践层面,济群法师将成功的路径落实于日常的修行与生活,他认为,成功并非遥不可及的目标,而是点滴功夫的积累:在待人接物中修慈悲,在顺逆境界中修忍辱,在起心动念中修智慧,法师曾以“阶梯”为喻,生命的成长如同拾级而上,每一步的修行(如持戒、布施、精进)都是在为成功奠定基础,这种成功不追求一蹴而就的“顿悟”,而是重视“历事炼心”的“渐修”,在平凡的生活中践行佛法,将每一个当下都转化为修道的资粮。

以下是世俗成功与济群法师所诠释的“成功”的对比:

| 维度 | 世俗成功 | 济群法师的“成功” |

|---|---|---|

| 评价标准 | 财富、地位、名望等外在标签 | 内心的慈悲、智慧、觉悟程度 |

| 追求目标 | 物质满足、社会认可 | 生命觉醒、利益众生、究竟安乐 |

| 实现路径 | 竞争、获取、对外境的攀缘 | 修行、放下、对内心的观照 |

| 最终结果 | 暂时的满足、无常的得失 | 永恒的自在、解脱的境界 |

济群法师的“成功”观,本质上是对生命价值的重新定义,它提醒我们,真正的成功不在于拥有多少,而在于内心是否充满爱与智慧,是否能在有限的生命中创造无限的价值,当我们不再被外境所役,而是以觉悟之心面对生活,以慈悲之心对待众生,便已在走向成功的路上。

FAQs

问:普通人如何在日常生活中实践济群法师所说的“成功”?

答:济群法师认为,实践这种成功可以从“觉察”与“利他”入手,日常生活中,保持对起心动念的觉察,减少“我执”的干扰;在小事中践行利他,如善待他人、乐于助人、勤修善法,不必追求轰轰烈烈的成就,只需在每一个当下保持慈悲与智慧,便是成功的开始。

问:济群法师如何看待世俗“成功”与佛教“成功”的关系?

答:法师不否定世俗努力,但强调应“以出世心做入世事”,世俗成功若能以菩提心为导,将追求转化为修行资粮(如将财富用于利益他人),则可成为修道的助缘;但若沉溺其中、迷失本心,便会成为障碍,佛教的“成功”是究竟的,它包含世俗成功却不局限于此,最终指向生命的圆满解脱。