寺庙吃早饭在佛教文化中通常被称为“早斋”,而用餐的仪式化过程则称为“过堂”。“早斋”特指清晨的素食斋饭,是佛教“过午不食”制度中重要的第一餐,承载着深厚的宗教修行意义与文化内涵;“过堂”则不仅指吃饭本身,更是一种融合了礼仪、专注与感恩的修行实践,通过规范化的流程,将日常饮食转化为修心的道场。

早斋与过堂的文化内涵

佛教认为,饮食是维持色身的基础,更是修行的助缘。“过堂”的核心精神在于“食存五观”,即用餐时需生起五种观想,以破除对食物的贪著,培养慈悲与智慧,这五观分别是:

- 计功多少,自忖德行:思量食物来之不易,从耕种、收获到烹饪,历经众多劳作,需反省自己是否有功德配享此食;

- 忖己德行,全缺应供:检视自己的德行是否圆满,若有过失,则应惭愧忏悔,不敢接受供养;

3 防心离过,贪等为宗:防范心念陷入贪、嗔、痴,以平等心对待食物,不分别好恶; - 正事良药,为成道业:视食物为治疗饥渴的良药,而非满足口腹之欲的工具,目的是为了延续色身修行;

- 为成道业,应受此食:为成就无上道业而接受饮食,不忘修行初心。

这五观将饮食从单纯的生理需求升华为精神修行,让每一口饭都成为修心的契机,而“早斋”之所以在清晨,一方面因佛教“一日之计在于晨”,清晨身心清净,适合以饮食滋养后精进修行;也符合古代农耕社会的作息,日出而作,需清晨进食补充能量。

寺庙早斋的常见品类与寓意

寺庙早斋以素食为主,食材多为就地取材、时令蔬果,讲究清淡、营养与慈悲护生,不同寺庙因地域、宗派差异,品类略有不同,但核心均围绕“素”与“净”,以下为常见品类及文化寓意:

| 品类 | 文化寓意 | |

|---|---|---|

| 粥品 | 白粥、菜粥(如青菜粥、南瓜粥)、八宝粥等 | 粥在佛教中象征“温润滋养”,既能疗饥,又易消化,寓意“福慧双增”——粥的绵密如智慧,清甜如福德。 |

| 主食 | 馒头、花卷、米饭、素包子、素饼等 | 馒头、米饭等圆形主食象征“圆满”,寓意修行者功德圆满、心性圆融;素包则包裹蔬菜,代表包容万物。 |

| 咸菜小菜 | 萝卜干、酱瓜、腌豆角、凉拌海带等 | 咸菜虽简朴,却调和百味,寓意“淡泊明志”,提醒修行者勿贪著美味,以平常心对待顺逆境界。 |

| 时令蔬果 | 清炒时蔬(如青菜、菠菜、冬瓜)、应季水果(如苹果、香蕉、橘子) | 时令蔬果取自然之味,象征“随缘自在”,顺应时节而生发,契合佛教“无常”观,珍惜当下因缘。 |

| 特殊供品 酥油茶(藏传佛教寺庙)、豆浆、豆腐脑等 | 酥油茶象征“能量与温暖”,适合高原地区;豆浆、豆腐脑源于中国,寓意“清静无染”,如修行者本心。 |

过堂的礼仪流程:一场无声的修行

“过堂”不仅是吃饭,更是一场融合了礼仪、专注与感恩的仪式,整个过程严谨而庄重,体现了佛教“威仪有则”的修行态度,以下为汉传佛教寺庙过堂的典型流程:

打板集合

清晨4-5点(不同寺庙时间略有差异),寺院的“云板”(一种木制法器)会被敲响,僧人及居士闻板声有序前往斋堂,云板声既是对时间的提醒,也是唤醒修行者“正念”的信号,寓意“当勤精进,如救头然”。

就座与备具

进入斋堂后,需按指定位置就座(僧人按班次排位,居士随缘坐于后堂),碗筷摆放有严格规矩:碗左筷右,勺子置于碗沿,筷子横置于碗沿(忌竖插,因 resembles 供香,有不敬之嫌),就座后需端身正意,身体挺直,双手合掌,默念供养偈:“供养佛,供养法,供养僧,供养一切众生。”

行堂添食

斋堂内设有“行堂”(负责添饭添菜的义工),手持饭桶、菜盆依次添饭添菜,添饭时,若需添饭,可将碗轻轻向前推,无需言语;若不需,则将碗后移,添菜时,需“适量取食”,避免浪费,体现“惜福”观念——佛教认为“浪费食物”是折损福报的行为,需“一粥一饭,当思来处不易”。

止语用餐

用餐时需“止语”,保持安静,专注于食物的味道与咀嚼,不东张西望、不交头接耳,这一过程被称为“禅食”,通过专注饮食,训练“正念”——观照食物的色、香、味、触,却不生贪著,破除“眼耳鼻舌身意”的执着。

结斋与回向

用餐完毕,需将碗筷归位:碗内剩余少许清水,轻轻荡涤碗筷(象征清净无染),然后将碗倒扣置于桌案(或按义工指引放置),全体合掌,由维那师(寺院负责人)带领唱诵“结斋偈:“所谓布施者,必获其利益,若为乐故施,必生彼安乐。”之后回向功德:“愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦……”将用餐的功德回向给一切众生,体现“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神。

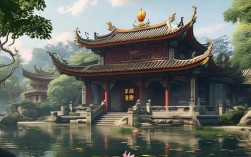

现代意义:从寺庙斋饭到文化体验

随着时代发展,寺庙早斋已不仅是修行者的饮食,更成为传统文化体验的重要窗口,许多寺庙开放“随缘早斋”,允许非信徒在遵守礼仪的前提下参与体验,这不仅让大众感受佛教“素食文化”的健康与慈悲,更通过“过堂”仪式,传递“惜福、感恩、专注”的生活态度——在快节奏的现代生活中,一碗简单的斋饭,或许能让人找回内心的平静与对生活的敬畏。

相关问答FAQs

Q1:寺庙早餐为什么必须是素食?

A:素食是佛教“慈悲护生”教义的核心体现,佛教认为,一切众生皆有佛性,杀害动物获取食物会滋生杀业,违背“慈悲心”与“平等心”,素食有助于“清净身心”——肉类食物被认为会增长欲望,干扰修行者的定力,从文化层面看,寺庙素食也融合了中国“药食同源”的理念,以清淡、自然的食材滋养身体,契合“修身养性”的传统智慧。

Q2:不是佛教徒可以去寺庙吃早斋吗?需要注意什么?

A:可以,目前国内许多寺庙(如杭州灵隐寺、苏州寒山寺、成都文殊院等)都开放了“随缘早斋”,允许游客、信众及非信徒在遵守寺庙规定的前提下参与体验,但需注意以下礼仪:①提前查询寺庙开放时间,部分寺庙需提前预约;②进入斋堂需穿着得体(避免暴露、奇装异服);③就座后保持安静,遵循“止语”原则;④用餐时适量取食,避免浪费;⑤尊重寺庙规定,不随意拍摄僧人及斋堂内部,通过遵守这些礼仪,既能表达对佛教文化的尊重,也能更深入地体验“过堂”的修行氛围。