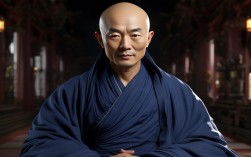

释照品法师是当代佛教界备受尊敬的僧伽,以其深厚的佛学造诣、慈悲的济世情怀与与时俱进的弘法理念,成为连接传统智慧与现代社会的桥梁,他出生于上个世纪六十年代,成长于一个信佛家庭,自幼耳濡目染佛法义理,青年时期因感悟人生无常、生命本质,于某千年古刹剃度出家,师从临济宗第四十五代传人某老和尚,系统学习禅宗经典与净土法门,奠定了坚实的佛学根基。

在修行之路上,法师始终坚持“解行并重”的原则,青年时期,他曾隐居于终南山茅棚,三年闭关专修禅观,于止观中体悟“心佛众生,三无差别”的深义;中年时期,又赴藏地学习宁玛派大圆满法,融合汉传禅宗与藏传密教的修行精髓,形成“禅净密融,心行合一”的独特修持风格,他常开示信众:“修行不是远离尘世,而是在红尘中炼心,在烦恼中悟道。”这一理念引导无数人在日常生活中践行佛法,将工作、家庭转化为道场。

弘法利生是法师毕生的使命,他秉持“人间佛教”精神,认为佛法应贴近生活、利益现实,自上世纪九十年代起,他奔波于海内外讲经说法,深入浅出地阐释《金刚经》《阿弥陀经》《心经》等经典,尤其擅长将深奥的佛理与现代心理学、社会学结合,帮助大众化解焦虑、迷茫,他提出“烦恼即菩提的现代诠释”,指出压力、情绪并非敌人,而是观照自心的契机,这一观点在都市人群中引发广泛共鸣,他还积极投身慈善事业,创办“照品爱心基金”,累计资助贫困学子超万名,援建希望学校二十余所,为孤寡老人提供免费医疗援助,以实际行动践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨行。

在佛教文化传播方面,法师展现出卓越的创新意识,他推动成立“佛学文化传播中心”,组织僧俗学者整理校注濒临失传的佛教典籍,如《禅门师资承袭图》《净土十疑论》等,并出版白话解读本,让古籍智慧走进大众视野;他敏锐捕捉时代趋势,于2015年开创“线上佛学院”,通过直播、录播课程讲经,累计学员超百万人次,覆盖全球三十多个国家和地区,他常说:“佛法如甘露,不应被束之高阁,而应借助现代工具,让更多人得饮清泉。”

为更直观展现法师的弘法脉络,以下为其部分重要弘法活动概览:

| 时间阶段 | 核心弘法领域 | 主要成果与社会影响 |

|---|---|---|

| 1990-2000年 | 禅宗修持与经典讲学 | 出版《禅门日用》《心经探微》等著作,奠定“青年禅师”地位 |

| 2001-2010年 | 人间佛教实践与慈善事业 | 创办“照品慈善体系”,获“中华慈善奖”;推动“职场禅修”课程 |

| 2011年至今 | 佛教现代化传播与跨文化交流 | 主导“佛学与科学”国际论坛;短视频平台“照品法语”播放量破亿 |

释照品法师的行持与教化,不仅让无数人重获心灵的平静与生命的方向,更推动了佛教在当代社会的创造性转化与创新性发展,他始终以“为天地立心,为生民立命”的担当,践行着“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨本怀,成为新时代佛教界的一盏明灯。

相关问答FAQs

Q1:释照品法师提倡的“职场禅修”具体指什么?对现代人有何帮助?

A1:“职场禅修”是法师针对现代上班族提出的修行理念,核心是将禅法融入工作日常,强调“在做事中修心,在修心中做事”,具体方法包括:工作时保持“正念专注”,如开会时全神贯注听讲、写材料时心无旁骛,不因杂念消耗精力;面对压力时修“慈心观”,理解同事不易,以包容心化解冲突;每日睡前做“五分钟反思”,回顾言行,观照起心动念,这一理念帮助现代人打破“修行需远离工作”的误解,在高压职场中保持内心安定,提升专注力与同理心,实现“工作与修行双丰收”。

Q2:释照品法师如何看待佛教与科学的关系?他的观点有何独特之处?

A2:法师认为佛教与科学并非对立,而是从不同维度探索真理——科学探索物质世界的规律,佛教洞察精神世界的本质,他提出“以科学精神学佛,以佛学智慧补科学之不足”:肯定科学对人类进步的贡献,鼓励信众尊重科学、理性生活;指出科学无法解答“生命意义”“死亡归宿”等终极问题,而佛教的“因果观”“轮回说”为这些命题提供了智慧视角,其独特之处在于,反对将佛教神秘化,主张用科学语言阐释佛法(如用“量子纠缠”比喻“缘起性空”),同时强调科学需以伦理为引导,避免技术滥用,这一观点为科学与宗教的对话提供了新思路。