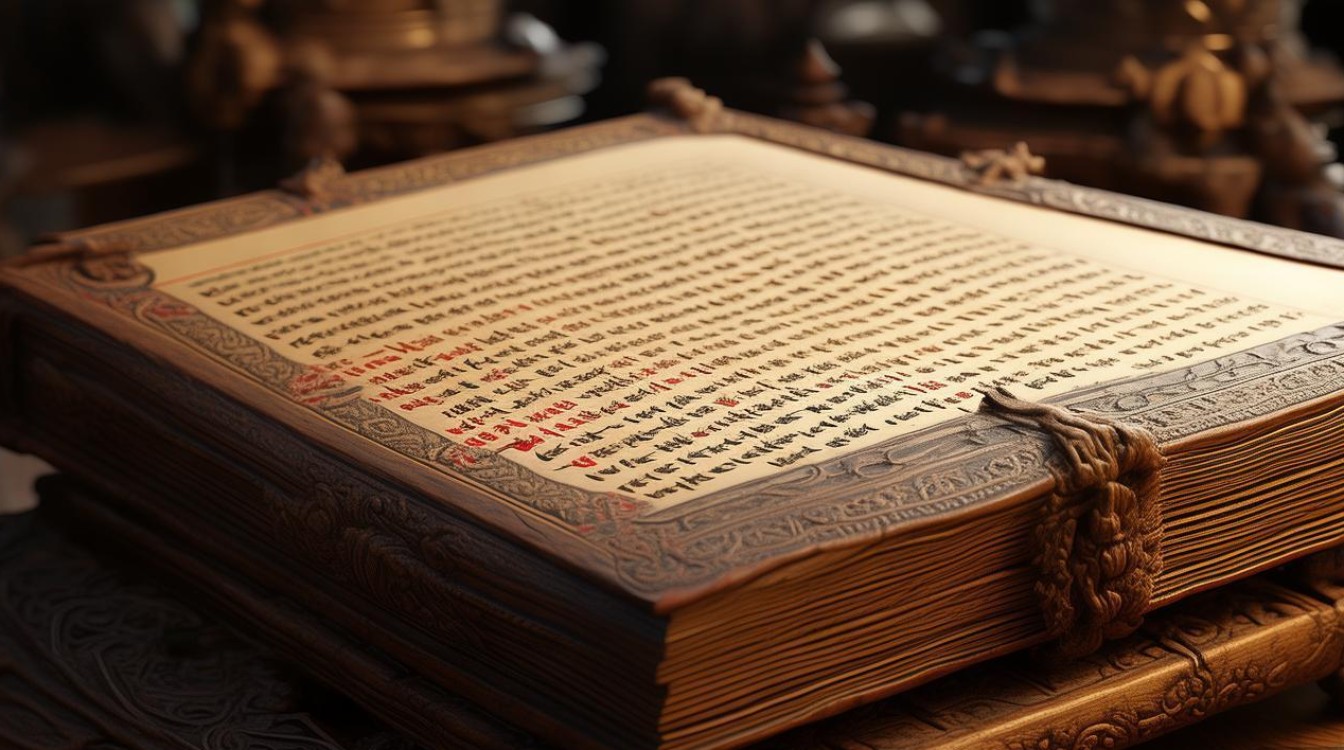

民间佛教经书是中国佛教文化在民间土壤中生长出的独特产物,它不同于正统佛经“三藏十二部”的庄严体系,而是融合了世俗伦理、地方信仰与民间智慧的通俗化文本,这些经书多由民间僧人、居士或普通信徒创作、改编,以“伪托佛说”或“祖师开示”的形式流传,语言直白生动,情节贴近生活,成为佛教在基层社会传播的重要载体。 上看,民间佛教经书的核心功能是“化俗”,即将深奥的教义转化为普通人能理解的生活准则。“因果报应”是最常见的主题,如《玉历宝钞》通过“十殿阎君”审判亡魂的故事,详细描述了善有善报、恶有恶果的具体场景,如“不孝父母者堕饿鬼道”“杀害生灵者转畜生身”,用直观的恐惧与希冀引导民众向善,另一类是“劝善伦理”,如《灶王经》以“上天言好事,下界保平安”的灶神信仰为切入点,强调“孝亲敬长”“戒杀放生”“布施修德”,将佛教的慈悲精神与儒家的孝道伦理紧密结合,观音信仰相关的经书(如《观音菩萨救难经》)多聚焦于“有求必应”的现世利益,讲述信徒通过念诵观音名号化解灾难、祈子求福的故事,满足了民间对现实需求的朴素期待。

民间佛教经书的传播方式极具“草根性”,打破了正统佛经依赖寺院、僧侣的局限,在古代,这些经书通过“手抄本”“宝卷”“唱本”等形式在市井间流转,如江南地区的“宣卷”艺人用方言说唱《目连救母宝卷》,将佛教的孝道故事与地方戏曲结合,吸引大量民众围听;北方农村则将《十王经》内容绘制成年画,张贴在灶头或墙壁上,让不识字的村民也能通过图像理解因果轮回,随着印刷术普及,明清时期的民间经书甚至出现了“木刻本”“石印本”,价格低廉,成为寻常百姓家的“枕边书”。

这些经书虽未被正统佛教宗派收录,却深刻影响了中国民间的精神世界,它们既是佛教中国化的生动例证——将“缘起性空”的哲学转化为“善恶有报”的通俗伦理,也是民间信仰的“百科全书”,融合了道教的神仙体系、祖先崇拜与地方神灵,形成了“三教合一”的民间信仰景观。《高王观世经》在流传中吸收了道教的“符咒”元素,而《地藏菩萨本愿经》则因强调“超度亡灵、利益祖先”,成为民间丧葬仪式的核心文本。

| 类型 | 代表作品 | 传播形式 | |

|---|---|---|---|

| 因果报应类 | 《玉历宝钞》 | 十殿阎君审判亡魂,详细描述善恶业报 | 抄本、年画、说唱 |

| 劝善伦理类 | 《灶王经》 | 以灶神信仰为载体,强调孝亲、戒杀、布施 | 手抄本、口头传授 |

| 观音信仰类 | 《观音菩萨救难经》 | 信徒念诵观音名号化解灾难、祈求现世利益 | 宝卷、木刻本、戏曲 |

| 地府审判类 | 《十王经》 | 亡魂在地府接受审判,通过诵经、做功德超度罪业 | 石印本、丧葬仪式 |

相关问答FAQs

Q1:民间佛教经书与正统佛经的核心区别是什么?

A1:区别主要体现在四个方面:一是来源,正统佛经被认为是“佛说”,由弟子结集、翻译,传承严谨;民间经书多为“伪托佛说”,由民间创作或改编,二是语言,正统佛经保留梵文、巴利文原典的哲理性,语言庄重;民间经书用白话、方言,口语化强,三是内容,正统佛经侧重教义(如《心经》《金刚经》讲“空性”);民间经书侧重世俗伦理与现世利益(如劝善、求福),四是传承,正统佛经依赖寺院僧侣传承;民间经书通过口头、戏曲、抄本等自发传播,受众更广泛。

Q2:民间佛教经书在当代社会有何价值?

A2:其价值体现在三方面:一是文化史料价值,经书中保存了古代民间信仰、社会心态、伦理观念的鲜活样本,为研究佛教中国化、民俗学提供资料,二是道德教化价值,其“劝善”“因果”等主题虽带有时代局限,但倡导的孝亲、诚信、慈悲等观念,仍对现代社会道德建设有积极意义,三是文化认同价值,作为民间文化的组成部分,经书承载着集体记忆,有助于增强文化自信,促进传统与现代的对话。