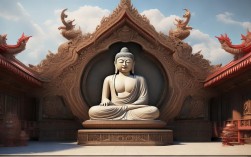

敦煌佛教造像是中国艺术史上璀璨的明珠,以莫高窟为核心,历经千年积淀,融合中印文化,形成了独特的艺术体系,作为丝绸之路上的文化结晶,其不仅是宗教信仰的载体,更是古代雕塑、绘画、工艺的综合体现,见证了佛教从西土东传到中国化的全过程,敦煌佛教造像的发展与丝绸之路的兴衰、王朝更迭、文化交流紧密相连,每一尊造像、每一幅壁画都承载着丰富的历史信息与艺术价值。

从历史脉络来看,敦煌佛教造像的萌芽可追溯至十六国时期(4-5世纪),当时前秦、北凉等政权在敦煌开凿早期洞窟,造像风格深受西域影响,带有明显的犍陀罗艺术痕迹——面容方正、鼻梁高挺、衣纹厚重褶皱,如275窟的交脚弥勒菩萨,造型古朴而充满异域风情,北魏至西魏时期(6世纪),随着中原“秀骨清像”风格的传入,造像逐渐向清瘦飘逸转变,衣纹线条更加流畅,257窟的鹿王本生故事壁画中,佛像与弟子形象已开始融入汉地审美,隋代(7世纪)是造像风格的转型期,420窟的三世佛造像面容饱满,身姿挺拔,衣纹简洁,为唐代鼎盛奠定了基础,唐代(8-10世纪)是敦煌佛教造像的黄金时代,武则天时期开凿的96窟北大像(高35.5米)和130窟南大像(高26米),展现了盛唐恢弘的气象;而57窟的“美人菩萨”,则以圆润的面庞、婀娜的身姿、华丽的衣饰,体现了唐代女性美的世俗化特征,五代至宋、西夏、元时期,敦煌造像虽规模不及唐代,但仍延续了传统,61窟的“五台山图”中,佛、菩萨与世俗人物同框,呈现出宗教与生活的交融。

艺术上,敦煌佛教造像呈现出多元融合的特质,题材上,涵盖佛、菩萨、弟子、天王、力士、飞天等,其中佛像以释迦牟尼、弥勒、阿弥陀佛为主,菩萨以观音、文殊、普贤为常见,弟子以迦叶、阿难为代表,飞天更是敦煌独有的艺术符号,轻盈飘逸,手持乐器或鲜花,象征着净土的庄严与美好,造型风格上,早期受犍陀罗和秣菟罗影响,体态健硕,衣纹厚重;隋唐时期吸收中原“曹衣出水、吴带当风”的技法,衣纹流畅如水波,线条灵动似风拂;宋代以后趋于程式化,但细节仍精致,色彩与线条是造像的精髓,唐代造像多用青金石、朱砂、石绿等矿物颜料,色彩鲜艳明快,历经千年仍不褪色;线条从早期的“铁线描”到唐代的“兰叶描”,刚柔并济,生动传神,工艺上,敦煌造像以泥塑为主,采用“木骨泥塑”技法——先用木条搭建骨架,再层层敷泥,最后彩绘,部分造像还贴金、描金,增添华贵感。

敦煌佛教造像的文化意义深远,它是佛教中国化的视觉见证:早期造像保留西域特征,唐代则完全融入汉地审美,菩萨服饰从袒右肩变为褒衣博带,面容从高鼻深目到圆润温和,体现了佛教与中国传统文化的融合,它是中外文化交流的缩影:犍陀罗艺术、印度秣菟罗艺术、波斯萨珊艺术、希腊古典艺术在敦煌碰撞,最终形成独具特色的中国佛教艺术体系,敦煌造像还为研究古代服饰、建筑、音乐、舞蹈等提供了珍贵资料,如57窟菩萨的“披帛”反映了唐代女装时尚,320窟飞天手中的琵琶、阮咸等乐器,展现了丝路音乐文化的传播。

| 敦煌佛教造像主要题材及象征意义 |

|---|

| 题材 |

| 释迦牟尼佛 |

| 弥勒菩萨 |

| 飞天 |

| 观音菩萨 |

敦煌佛教造像以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,成为全人类共同的文化遗产,它不仅是中国古代艺术的巅峰之作,更是不同文明交流互鉴的生动例证,至今仍闪耀着不朽的光芒。

FAQs

Q:敦煌佛教造像与印度犍陀罗造像的主要区别是什么?

A:犍陀罗造像受希腊艺术影响,面容高鼻深目,衣纹厚重褶皱,多采用石材雕刻,风格写实而庄严;敦煌造像融合汉地审美,面容圆润,衣纹流畅飘逸,以泥塑彩绘为主,题材更贴近中国信众需求(如弥勒菩萨的世俗化形象),且注重与壁画、环境的整体和谐,体现出“中国化”的艺术特征。

Q:敦煌佛教造像的色彩为何能历经千年不褪色?

A:主要得益于古代工匠对矿物颜料的精妙运用和严谨的工艺流程,他们选用青金石(蓝色)、朱砂(红色)、石绿(绿色)、雄黄(黄色)、金箔(金色)等天然矿物颜料,这些颜料稳定性高,耐光耐热;造像表面先涂一层“地仗层”(由胶、矾、石灰等混合),再分层上色,最后用桐油或蛋清罩面形成保护层,有效隔绝空气和水分,使色彩得以千年如新。