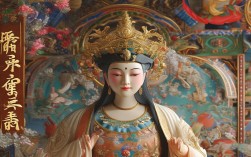

供养诸佛菩萨是佛教修行中的重要实践,其核心在于通过外在的仪式与内在的恭敬心,表达对佛菩萨的感恩、尊崇与效仿,进而转化自身心行,积累福德资粮,开启智慧光明,这一行为并非简单的“交易”,而是修行者与觉悟者之间的精神连接,是凡夫迈向菩提的必经之路。

从内涵而言,供养可分为“物质供养”与“法供养”两大类,物质供养是以外在物品表达虔诚,如《华严经》中提到的“香、花、灯、涂、果、乐”六供养,以及饮食、衣服、卧具、汤药“四事供养”,这些物品各有象征:香表戒定真香,提醒修行者以持戒修定净化身心;花表庄严净土,象征生命的美好与无常,提醒观照诸法空相;灯表破除黑暗,寓意智慧能照无明痴暗;涂(香水)表清净平等,代表以慈悲心润泽众生;果表圆满果报,提醒修行勤勉不懈;乐表和谐喜悦,象征法音宣流带来的法喜充满,饮食供养表福慧双修,衣服表惭愧羞耻,卧具表禅定休息,汤药表疗愈烦恼,皆是将日常生活用品转化为修行的资粮。

物质供养的表层之下,更深层的是“法供养”——即以如法修行、利益众生为核心的真实供养。《金刚经》中佛陀明确指出:“若菩萨不住相布施,其福德不可思量。”强调供养的关键在于“不住相”,即不执着于供养的形式、物品的多寡,乃至不执着于“我供养”的念头,法供养的具体表现包括:如说修行,依教奉行,将佛法落实起心动念、言语造作中;护持正法,弘扬佛法,让更多众生听闻正信的教义;慈悲济世,随缘利益众生,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,正是法供养的极致体现,相较于物质供养,法供养更为殊胜,因其能直接契入佛法的核心,断除我执,成就菩提心。

供养诸佛菩萨的心态,至关重要,若以攀比心供养,追求形式上的奢华,反而增长贪执;若以功利心供养,祈求佛菩萨赐予财富、地位,则将信仰沦为交易,违背了供养的本质,正确的供养心态应是“至诚恭敬、清净无染”,如《地藏经》所言:“若有众生,供养诸佛,所得福德,无量无边。”但这份福德并非来自物品本身,而是供养者“谦下至诚”的心,正如贫女供灯的故事,她虽仅能供一灯,却因发心清净、愿力广大,其灯光超越诸灯,成为佛前不灭之光,这启示我们,供养的质量取决于心意的纯度,而非物品的价值。

从修行次第来看,供养是“由相入性”的过程,初学者需借助物质供养培养恭敬心,通过外在的仪式收摄散乱,让心逐渐安定;进而观照物质供养的虚幻性——所谓“一切有为法,如梦幻泡影”,明白诸法空相,不执着于相;最终回归法供养,以修行利他为实际行动,让供养成为生命的常态,正如永明延寿禅师所言:“供养佛门,不如供养心性;修造塔庙,不如修造善根。”真正的供养,是对自性佛的护持与彰显。

经典中关于供养的功德,不胜枚举。《盂兰盆经》记载,目犍连尊者通过供养十方僧众,救度母亲脱离饿鬼道,体现了供养的慈悲力;《法华经》中,药王菩萨“燃身供佛”,以生命践行供养,彰显了法供养的勇猛心,这些并非鼓励盲目苦行,而是说明供养的核心是“舍”——放下我执、贪著与分别,以“无我”之心行利他之事,当修行者真正理解“心、佛、众生三无差别”时,供养便不再是向外攀缘,而是自性本具功德的显现。

在当代生活中,供养的形式可随缘而变,不必拘泥于传统,以环保之心爱护自然,是“花供养”的现代延伸;以志愿服务帮助他人,是“法供养”的实践;以清净心诵经持咒,是“香供养”的内在表达,关键在于将供养的精神融入日常生活,让每一个起心动念都成为对佛菩萨的效仿,让每一次利他行为都成为对自性菩提的护持。

供养诸佛菩萨是佛教修行的“方便法门”,它以恭敬心为起点,以物质供养为助缘,最终指向法供养的实践与心性的觉醒,当我们放下对形式的执着,回归内心的虔诚与慈悲,供养便不再是外在的仪式,而是生命的修行——在奉献中破除我执,在利他中圆满慈悲,最终与佛菩萨的慈悲愿力相应,自利利他,成就无上菩提。

相关问答FAQs

Q1:供养佛菩萨一定要用贵重物品吗?

A1:并非如此,供养的核心在于“心”而非“物”,佛陀在《金刚经》中强调“若菩萨不住相布施,其福德不可思量”,说明供养的关键是发心清净、至诚恭敬,而非物品的价值,比如贫女供灯的故事中,她仅以一盏油灯供养,却因发心至诚,其灯光超越诸灯,成为佛前不灭之光,日常生活中,一杯清水、一束鲜花,甚至一句真诚的祈愿、一次善意的行动,只要心怀恭敬与慈悲,都是如法的供养,相反,若以攀比心追求贵重物品,反而可能增长贪执,偏离供养的本质。

Q2:供养佛菩萨的功德是什么?如何理解这些功德?

A2:供养佛菩萨的功德包括积累福德资粮、增长智慧、消除业障、开启慈悲心等,但需避免将功德理解为“交易式的回报”,经典中记载,供养能得“财富、健康、善缘”等果报,但这只是表层的“世俗福报”;更深层的功德在于转化心性——通过供养培养谦下、恭敬、舍离的心,破除我执与贪著,最终契入佛法的智慧。《地藏经》中供养佛法僧三宝,能得“人天善果”,更重要的是能种下解脱的种子;而法供养(如修行、利他)则能直接导向菩提心,成就无上功德,真正的功德不在外在的“获得”,而在内心的“转变”——从迷惑走向觉悟,从自私走向慈悲。