龙树菩萨作为大乘佛教“八宗共祖”,其思想以“中观学派”为核心,倡导“八不中道”,破除众生对“有”“无”的执着,对佛教发展影响深远,而玉雕作为中国传统工艺的重要载体,以温润的材质与精湛的技法,将龙树菩萨的智慧法相与精神内涵具象化,成为佛教艺术与世俗审美交融的典范。

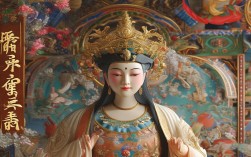

龙树菩萨的生平充满传奇色彩,据《龙树菩萨传》记载,他原为南印度婆罗门,后因接触大乘经典,彻悟诸法空性,著《中论》《十二门论》等经典,奠定大乘佛教理论基础,其形象通常表现为螺髻深目、面容沉静,或结跏趺坐说法,或手持锡杖、经卷,或作思维相,眼神中透出洞察世间的慈悲与智慧,在佛教艺术中,龙树菩萨常被塑造成“智慧化身”,其法相设计需兼顾宗教仪轨与艺术表现,既要符合“三十二相”的庄严,又要传递“破邪显正”的精神内核。

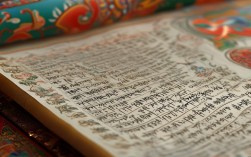

玉雕艺术表现龙树菩萨时,首先注重材质的选择,和田玉、翡翠等玉石因其“温润而泽,坚韧不摧”的特性,被赋予“仁、义、智、勇”的品格,与菩萨“内怀智慧、外现慈悲”的形象高度契合,工匠需根据玉料的天然纹理、颜色走向进行“因材施艺”,例如利用玉皮俏色雕制莲花座,或以玉石的细腻质感表现菩萨衣袂的流动感,在技法上,圆雕用于塑造立体法相,凸显菩萨的庄严身形;浮雕则用于刻画衣纹、法器细节,如经卷上的文字、锡杖上的环饰,既写实又富有韵律。

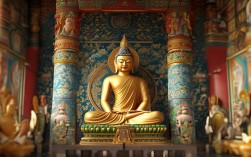

不同历史时期的龙树菩萨玉雕呈现出鲜明时代特征,唐代玉雕受佛教鼎盛影响,风格雄浑大气,菩萨造像面容丰满,衣纹繁复,多采用“汉传佛教”的写实手法,如故宫博物院藏唐代白玉龙树菩萨像,线条刚劲有力,体现盛唐气象,明清时期,玉雕工艺趋于精细,龙树菩萨造像更注重细节刻画,如眉宇间的慈悲、手指的动态,甚至将《中论》的偈语刻于底座,赋予作品更深的文化寓意,当代玉雕则在继承传统的基础上融入创新,部分作品以“抽象与具象结合”的方式表现“空性”思想,例如用镂空技法雕制“莲花化生”背景,象征“万法皆空”。

从文化意蕴看,龙树菩萨玉雕是佛教中国化的生动体现,玉雕将印度佛教的菩萨形象与中国传统的“君子比德于玉”观念结合,使菩萨法相更具本土亲和力;其传播的过程也是佛教思想融入世俗生活的过程,信徒通过供奉玉雕菩萨,感受“中观智慧”的平和,达到“心净则国土净”的精神境界,龙树菩萨玉雕不仅是宗教艺术品,更成为文化传承的载体,让更多人通过玉石的温度,触摸到千年佛教智慧的温度。

以下是关于龙树菩萨玉雕的相关问答:

Q1:龙树菩萨玉雕中最常见的法器及其象征意义是什么?

A1:龙树菩萨玉雕中常见法器包括锡杖、经卷和莲花,锡杖象征“降伏烦恼”,杖环摇动寓意警醒众生破除无明;经卷代表其“智慧传承”,多刻《中论》核心偈语,强调“不生不灭”的中观思想;莲花象征“清净无染”,菩萨常坐莲台,寓意出淤泥而不染的修行境界,三者结合,共同传递“以智慧破执,以慈悲度生”的菩萨精神。

Q2:如何鉴别一件玉雕作品是否为龙树菩萨像?

A2:鉴别时可从三方面入手:一是法相特征,龙树菩萨通常为出家相,头顶螺髻,面容沉静,或作说法印、定印,部分造像带有耳垂、眉间白毫等细节;二是手持法器,锡杖、经卷是其标志性元素,需与其他菩萨(如观音、文殊)区分;三是工艺风格,汉传佛教造像多端庄含蓄,藏传佛教造像则更威严,需结合文化背景综合判断,优质玉雕作品常有明确的年代款识或风格传承,可作为参考依据。