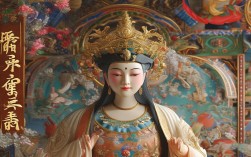

文殊菩萨,佛教中尊称“大智文殊师利菩萨”,梵名“Mañjuśrī”,意为“妙吉祥”,其名号中便蕴含着佛教智慧的至高境界——“妙”,这个“妙”,非世间奇巧、玄妙可比,而是指通达诸法实相、超越二元对立、圆融无碍的究竟智慧,是断烦恼、证菩提、度众生的不二法门,从名号到象征,从经典到境界,文殊菩萨的“妙”贯穿始终,为修行者指明了一条从迷到悟、从凡入圣的智慧之路。

“妙吉祥”的“妙”,在梵文中对应“mañju”,有“美好、殊胜、不可思议”之意;“吉祥”则对应“śrī”,象征福德与智慧的圆满,文殊菩萨的名号,正是“智慧”与“福德”的完美结合,体现“悲智双运”的核心,佛教认为,真正的吉祥并非世间福报,而是内心的觉悟与智慧,故文殊菩萨以“妙”为名,昭示其能赐予众生最究竟的“妙吉祥”——即开智慧、破无明、证菩提的圆满境界,这种“妙”,不是对外在追求的满足,而是对内在本具智慧的唤醒,是“众生皆有佛性,皆可成佛”的深刻体现。

文殊菩萨的象征物,无一不暗含“妙”意,成为其智慧的外在显化,常被塑像手持智慧剑、骑青狮、顶戴五佛宝冠,每一象征都指向“妙”的不同维度:

| 象征物 | 象征意义 | 体现的“妙”之处 |

|---|---|---|

| 智慧剑 | 以金为柄,以智慧为锋,能斩断众生的烦恼执着、分别妄想 | 如同利剑劈开无明黑暗,显露出诸法空性的“妙”理,断除对“有”“无”的分别,证中道实相 |

| 青狮 | 百兽之王,象征威猛智慧,能“降伏其心” | 以智慧之威德震慑贪嗔痴等烦恼,令众生远离颠倒梦想,显“妙用”无边,于烦恼中生智慧 |

| 五佛宝冠 | 中央安置阿閦佛(或毗卢遮那佛),周围四佛象征四智 | 代表五智圆满(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),体现文殊菩萨作为“七佛之师”的究竟智慧,统摄一切佛智,圆融无碍 |

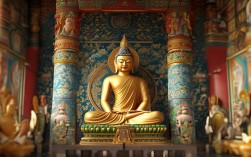

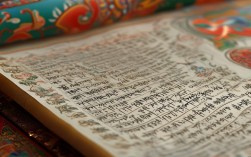

文殊菩萨在佛教经典中扮演着智慧引导者的角色,其“妙”在经典教义中尤为凸显。《华严经》中,文殊菩萨以“妙观察智”普照十方,为善财童子说“无障碍解脱法门”,展现“一即一切、一切即一”的圆融之妙——于一毛孔中见无量世界,于一念心中含三世诸佛,这种“理事无碍、事事无碍”的境界,正是“妙”的极致体现。《维摩诘经》里,文殊菩萨与维摩诘居士论道,当被问及“何等是菩萨入不二法门”时,文殊菩萨以“无言说”作答,彰显“言语道断、心行处灭”的甚深之妙——真正的智慧超越语言文字,不可言说,唯可实证。《文殊师利般若经》则直指“心佛众生,三无差别”,阐明众生本具妙智,只需破除执着,便能现前,是为“本具之妙”,这些经典不仅是文殊菩萨智慧的载体,更是众生开启妙智的钥匙,引导我们从“闻思修”三慧入手,逐步接近“妙”的境界。

文殊菩萨所证悟的境界,是“妙觉”的究竟之地。“妙觉”,即佛的圆满觉悟,超越一切名相、分别、对待,在佛教中,文殊菩萨代表“根本智”,即亲证诸法实相的智慧,这种智慧“言语道断,心行处灭”,无法用语言分别,只能亲证方知其“妙”,如《楞严经》所言:“知见立知,即无明本”,文殊菩萨的“妙智”,正是破除“知见执着”,回归“本觉”的智慧,其境界中,烦恼即菩提,生死即涅槃,无有分别,是为“圆融之妙”;能于相离相,于生灭中见常住,是为“常住之妙”;能于众生界中见佛性,于佛性中现众生,是为“不二之妙”,这种“妙觉”境界,并非遥不可及,而是众生本自具足的,只因无明覆盖而不得显现,文殊菩萨的教化,正是帮助众生拂去尘埃,显本具妙智。

文殊菩萨的“妙”,更体现在对众生的度化中,即“妙用”,他的度化并非刻板的教条,而是应机说法,随机示现,以善巧智慧引导众生离苦得乐,对执着文字相者,他便说“文字般若非般若”,破除对经教的执着,强调“依法不依人”;对执着空相者,他便说“空有不二”,显中道实相,避免落入“恶空”之见;对烦恼深重者,他便示现“怒目相”,以威猛智慧震慑其心,令其生起觉悟之念,这种“应病与药”的度化方式,正是“妙用”的体现——如同良医对症下药,药无定方,唯病是治;文殊菩萨的智慧,亦无定法,唯机是应,修行者若能效仿文殊菩萨的“妙智”,在生活中以智慧观照烦恼,以善巧方便解决问题,便能将日常行住坐卧化为修行,所谓“平常心是道”,正是“妙用”在生活中的彰显:吃饭时知“食无分别”,工作时知“事无执着”,待人接物时知“缘起性空”,于平凡中见真谛,于烦恼中得菩提,便是“妙用”的现前。

文殊菩萨的“妙”,是究竟智慧的圆满,是圆融境界的彰显,是度化众生的善巧,从“妙吉祥”的名号到智慧剑的象征,从经典的教诲到境界的证悟,文殊菩萨以“妙”为体,以“智”为用,为众生点亮了一盏破迷开悟的明灯,在这个充满分别、执着、烦恼的时代,文殊菩萨的“妙智”更显珍贵——它告诉我们,真正的快乐不在外求,而在内证;真正的智慧不在积累,而在放下,学文殊菩萨,即是学其“妙智”:于生活中观照实相,于烦恼中觉悟菩提,最终证得“妙觉”的究竟圆满,这才是“妙吉祥”的真义。

FAQs

问题1:文殊菩萨的“妙吉祥”具体指什么?为什么说“妙”比“吉祥”更核心?

解答:“妙吉祥”中的“吉祥”,梵文“śrī”,本指世间福报、美好,但佛教将其升华为“究竟的圆满”,即智慧与福德的统一;“妙”,梵文“mañju”,则指“不可思议、圆融无碍的智慧”,文殊菩萨以“妙”为名,核心在于强调“智慧”是获得“吉祥”的根本——若无智慧,世间福报终有尽时(如富贵无常、恩爱别离);唯有智慧,才能断除烦恼、证得菩提,获得永恒的“妙吉祥”(即涅槃常乐我净)。“妙”是“吉祥”的因与果,是文殊菩萨智慧特质的集中体现,没有“妙智”,“吉祥”便成了有漏的世间福报,而非究竟的解脱。

问题2:普通人如何向文殊菩萨学习“妙智”,在日常生活中运用?

解答:学习文殊菩萨的“妙智”,关键在于“破执着”与“观实相”,具体可从三方面入手:一是“文字般若”与“观照般若”结合,学习经典时,不执着于文字表面(如死记硬背经文),而是用经典智慧观照自心,比如读《心经》时,思“色即是空”的含义,反思自己对身体、财富、名誉的执着,逐步放下“我执”;二是“应机设教”,学习文殊菩萨“应病与药”的善巧,面对不同的人和事,用对方能接受的方式沟通或帮助,比如对焦虑者,以“无常”智慧开导(“无常故苦,苦故无我”),对执着者,以“空性”智慧点拨(“万法皆空,因果不空”),避免用统一标准要求他人;三是“平常心是道”,将修行融入生活,吃饭时知“食无分别”(不挑食、不贪食),工作时知“事无执着”(尽心尽力而不计较得失),待人接物时知“缘起性空”(明白一切人和事都是因缘和合,没有固定不变的实体),以智慧观照当下,于平凡中见“妙用”,便是践行文殊菩萨的“妙智”。