寺庙里的师傅们,总给人一种沉静而庄严的印象,他们身着朴素的僧袍,脚踩千层底的布鞋,穿梭在青瓦红墙之间,晨钟暮鼓中,仿佛与世隔绝,却又与尘世有着千丝万缕的联系,他们的生活,看似简单重复,实则藏着千年的智慧与修行;他们的身影,看似单薄渺小,却承载着无数人的信仰与寄托。

清晨四更天,当大多数人还在梦乡,寺庙里的第一盏灯便已亮起,这是师傅们一天修行的开始,在禅房或大殿,他们开始“早课”——合掌、诵经、礼佛,梵音袅袅,穿透薄雾,唤醒沉睡的山林,早课的内容多为《楞严咒》《大悲咒》等,字字句句,既是与佛祖的对话,也是对内心的洗涤,诵经并非简单的念诵,而是要“心口合一”,将文字中的智慧内化为心念,有位老法师曾说:“诵经如敲钟,声声入心,不是让佛听见,是让自己听见。”早课结束后,便是“过斋”——寺庙里的早餐,斋堂内安静无声,只有碗筷轻微的碰撞声,师傅们端坐桌前,默默进食,即使是简单的粥饭咸菜,也吃得格外专注,这“食不言”的规矩,是对食物的珍惜,也是对修行的敬畏。

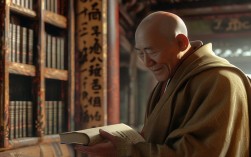

上午的时间,师傅们多用于学习与劳作,年轻的僧人会跟着师父研习佛经,从《心经》《金刚经》到《华严经》,逐字逐句地讲解,探讨“空性”“因果”“慈悲”等深奥的哲理,年长的法师则可能整理寺庙的古籍,或为信众解答疑惑,劳作也是修行的一部分,被称为“出坡”——打扫庭院、擦拭佛像、整理经书、种植菜蔬,在弘一法师的《晚晴集》里,写道“处世须带春风”,师傅们弯腰拔除杂草的样子,便如春风拂过大地,不急不躁,只有专注与耐心,我曾见过一位负责菜园的师傅,他侍弄菜苗时,动作轻柔得像对待婴儿,嘴里念叨着“众生平等”,连被虫咬的叶子也不忍丢弃,而是摘下来埋在土里,“让它回归大地,也算是一种圆满”。

午后,阳光透过古树的缝隙洒在庭院里,这是师傅们“禅修”的时间,他们或打坐,或经行,在蒲团上静心观照,在行走中体悟无常,禅修并非枯坐,而是“心无挂碍”的境界,有次请教一位禅师如何“降伏其心”,他笑着说:“你看着天上的云,来了又去,聚了又散,你抓得住吗?心念也是如此,来了不迎,去了不留,它便自然安静了。”除了个人修行,寺庙还会定期举办“法会”,如水陆法会、佛诞节庆典等,师傅们需要主持仪式、领众诵经,信众从四面八方赶来,大殿里挤满了人,梵音与香火交织,那份虔诚与庄严,让人心生敬畏。

傍晚时分,“晚课”开始,与早课遥相呼应,却多了几分沉静,晚课后,师傅们会聚在一起“过堂”——晚餐,之后是“开示”,方丈或长老会结合一天的修行,讲几句法语,或许是“日日是好日”,或许是“放下执着”,简单的话语里,藏着对人生的洞察,夜深了,寺庙归于寂静,只有巡夜的师傅手持灯笼,在殿宇间轻轻走过,脚步声如同佛音的低语,守护着一方安宁。

寺庙里的师傅们,分工明确,各司其职,方丈是寺庙的领导者,需统筹全局、弘法利生;知客师负责接待信众,解答疑问,是寺庙与外界的“桥梁”;僧值师则负责维持寺庙秩序,确保各项事务井然有序;还有负责经书的“典座”,负责殿堂的“殿主”,负责种植的“园头”……每一个角色,都是修行的一部分,没有高低贵贱,只有“利他”的发心,他们常说:“佛法在世间,不离世间觉。”修行并非脱离生活,而是在柴米油盐中体悟真理,在待人接口中践行慈悲。

在现代社会,寺庙的功能也在悄然变化,许多寺庙开放了“禅修体验”“文化讲堂”,让普通人有机会走进修行生活,感受内心的平静,有的师傅还开设了线上课程,用通俗易懂的语言讲解佛法,将“智慧”传递给更多人,疫情期间,我看到有寺庙师傅们为疫区祈福,捐赠物资,甚至用直播的方式带领信众诵经,那份“无缘大慈,同体大悲”的情怀,让人动容。

寺庙里的师傅们,他们是修行者,用一生的时光践行“戒、定、慧”;他们是传承者,将千年佛法与文化延续下去;他们也是服务者,用慈悲与智慧温暖每一个迷茫的心灵,他们的生活,没有惊天动地的壮举,却在日复一日的诵经、劳作、静心中,守护着一份信仰,传递着一份力量,或许,我们不必人人出家,但可以从他们身上学到:如何在浮躁的世界里保持内心的宁静,如何在纷繁的生活中坚守初心,如何用一颗慈悲的心对待自己与他人。

寺庙师傅日常作息表示例

| 时间 | 简要说明 | |

|---|---|---|

| 凌晨4:00 | 起床 | 洗漱后开始早课,保持身体与内心的清净。 |

| 4:30-6:00 | 早课 | 诵《楞严咒》《大悲咒》等,礼佛三拜,祈愿国泰民安、众生平安。 |

| 6:00-6:30 | 过斋(早餐) | 斋堂用斋,食不言,珍惜每一粒粮食,体会“食存五观”(计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业)。 |

| 7:00-8:30 | 学习/劳作 | 年轻僧人研习佛经,年长法师整理典籍或为信众解惑;劳作包括打扫、种菜、修缮等。 |

| 9:00-11:00 | 禅修/经行 | 打坐观心或经行(缓慢行走),体悟“无常”“无我”,培养定力。 |

| 11:00-12:00 | 午餐 | 过堂用斋,保持简朴,不贪味、不择食。 |

| 12:00-14:00 | 午休 | 短暂休息,恢复精力,为下午的修行蓄能。 |

| 14:00-16:00 | 法务/接待 | 准备法会事宜、接待香客、解答佛法疑问,或参与寺庙管理事务。 |

| 16:00-17:30 | 学习/出坡 | 继续研习经典或参与集体劳作,将修行融入生活。 |

| 17:30-18:30 | 晚课 | 诵《阿弥陀经》《忏悔文》等,回向众生,愿离苦得乐。 |

| 18:30-19:00 | 晚餐 | 过堂用斋,结束后可自由阅读或轻声交流。 |

| 19:00-20:00 | 开示/共修 | 方丈或长老讲法语,或集体学习佛法心得,分享修行感悟。 |

| 20:30 | 止静 | 结束一天的活动,熄灯就寝,保持早睡早起的规律,养精蓄锐。 |

相关问答FAQs

Q1:寺庙里的师傅们平时都吃素吗?为什么?

A1:绝大多数寺庙师傅都坚持素食,这主要源于佛教的“慈悲不杀”教义,佛教认为,一切众生皆有佛性,皆有生存的权利,杀生会造下“杀业”,障碍修行,素食有助于培养清净、慈悲的心,减少欲望的执着,让身心更加安宁,也有少数特殊情况,比如生病需调理身体时,医生建议食用少量荤腥,寺庙会允许“三净肉”(不见杀、不闻杀、不为己杀),但这并非普遍现象,素食是佛教修行中“护生”理念的重要体现。

Q2:普通人可以去寺庙向师傅们请教问题吗?需要注意什么?

A2:当然可以,寺庙通常设有“客堂”,是接待信众和访客的地方,你可以先到客堂说明来意,由知客师安排与合适的法师交流,请教问题时,建议保持恭敬和真诚,避免争论或质疑;提问尽量具体,比如关于生活困惑、佛法基础知识等,师傅们通常会很乐意解答,进入寺庙需遵守基本礼仪:着装整洁(避免过于暴露)、不喧哗、不随意触碰佛像和供品、拍照前先征得同意,最重要的是,带着一颗开放和学习的心,去感受修行者的智慧与平和,这样的交流才会有真正的收获。