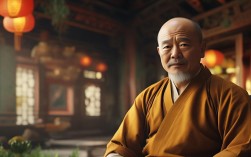

西山昌慧法师是当代佛教界备受尊敬的高僧,以其深厚的佛学造诣、严谨的修行实践和慈悲的济世情怀,在信众中留下了深远影响,他的一生以“弘法利生”为己任,将传统佛法智慧与现代生活相结合,为无数人指引了心灵的归途。

昌慧法师出生于上个世纪三十年代的江南乡村,自幼便展现出对佛法的亲近感,少年时,因目睹世间疾苦,萌生出家修行、度化众生的愿心,十八岁那年,他依止当地名寺长老剃度出家,法号“昌慧”,寓意“昌明佛法,慧济众生”,出家后,法师精进持戒,深入经藏,每日诵经、坐禅、研习教义从不懈怠,为求佛法真谛,他先后参访江南各大古刹,亲近虚云老和尚、圆瑛法师等近代高僧,在禅宗与净土宗的修持上均有深厚体悟,二十六岁时,于江西云居山真如寺受具足戒,成为一名合格的比丘,此后更以“持戒为基,禅净为要”的修行理念,践行佛子使命。

上世纪八十年代,随着宗教政策的恢复,昌慧法师受邀至北京西山弘法,西山自古便是佛教圣地,拥有千年古刹法海寺、灵光寺等,法师见部分道场因历史原因荒废,发愿重兴,他带领信众修复寺院、重塑佛像、整理经典,历经十余年艰辛,使西山道场重现庄严,他常说:“寺院不是烧香拜佛的场所,而是传播智慧、净化心灵的道场。”为此,他在寺内开设“佛学讲堂”,每周六为信众开示《金刚经》《阿弥陀经》等经典,用通俗易懂的语言阐释佛法义理,将深奥的教理与日常生活相结合,引导大众“在生活中修行,在修行中生活”,他的开示深入浅出,既有对经典的精准解读,也有对现代人心困惑的智慧回应,吸引了众多年轻人和知识分子前来听法,使佛法在当代社会焕发新的生机。

昌慧法师不仅注重自身修持,更以慈悲心践行“利他”精神,他发起“西山慈善基金”,资助贫困学生、帮扶孤寡老人、支援灾区建设,二十余年间从未间断,每逢春节,他都会亲自带领寺院僧众,为周边社区困难家庭送去米面油和慰问金,用行动传递佛教的慈悲精神,他常说:“佛法不是消极避世,而是积极入世,要以‘无缘大慈,同体大悲’的心去帮助每一个需要帮助的人。”在弘法利生的过程中,法师特别重视教育,他认为“教育是根本”,于是在西山创办了“佛学研修班”,培养青年僧才和居士骨干,系统讲授佛法义理、戒律规范、丛林制度等课程,为佛教传承培养了大批人才,许多学员在他的影响下,发心出家或投身于佛教文化传播事业,成为当代佛教的中坚力量。

在修行理念上,昌慧法师主张“禅净双修,定慧等持”,他认为禅宗的“明心见性”与净土宗的“念佛往生”并非对立,而是相辅相成:通过禅修定力,心能安定;通过念佛净土,心有归处,他常教导信众:“每日至少持念一万声佛号,以净业为基;每日至少坐香半小时,以观心为要。”这种将禅修与念佛结合的修行方法,既契合现代人忙碌的生活节奏,又能保证修行的实效性,深受信众推崇,法师还强调“以戒为师”,认为戒律是修行的根本,无论在家出家,都应持守五戒、十善,以此规范身心,断恶修善,他常说:“戒律不是束缚,而是保护,持戒如持伞,能遮烦恼雨。”

昌慧法师的弘法足迹不仅限于西山,他还多次受邀至海外讲经,将中国佛教文化传播到东南亚、欧美等地,在新加坡,他开示“人间佛教”的理念,强调佛教与社会的和谐;在美国,他为华人青年讲解《心经》,引导他们在多元文化中保持内心的清净,他的讲经内容被整理成《昌慧法师开示录》《西山禅语》等书籍,成为佛学爱好者的重要参考资料。

为更清晰展示昌慧法师的弘法历程,以下为其重要年表概览:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1935年 | 出生于江南乡村,幼年亲近佛法 |

| 1953年 | 于当地名寺剃度出家,法号“昌慧” |

| 1961年 | 于江西云居山真如寺受具足戒,亲近虚云老和尚 |

| 1980年 | 受邀至北京西山弘法,着手修复寺院、开设佛学讲堂 |

| 1990年 | 发起“西山慈善基金”,系统开展慈善事业 |

| 2000年 | 创办“佛学研修班”,培养佛教人才 |

| 2010年后 | 多次赴海外讲经,整理出版开示录,推动佛教文化传播 |

虽已年逾九旬,昌慧法师仍每日坚持早课、讲经,以“老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄”的精神,践行着“弘法利生”的本愿,他常说:“佛法如灯,能破无明暗;修行如路,能引众生归。”在信众心中,他不仅是智慧的导师,更是慈悲的象征,用一生的修行诠释了“人间佛教”的真谛。

相关问答FAQs

Q1:昌慧法师的“禅净双修”理念对现代人修行有何具体指导意义?

A1:昌慧法师的“禅净双修”强调以禅修定力、以净土归心,契合现代人身心需求,具体而言,“禅修”可通过每日坐香、观呼吸等方式训练专注力,缓解焦虑、浮躁,让内心安定;“净土”则通过持名念佛,培养对极乐世界的信心和向往,为生命提供终极关怀,法师建议现代人将二者结合:白天忙碌时,以念佛净化杂念;早晚静坐时,以禅观观照自心,如此既能适应快节奏生活,又能保证修行的深度,达到“定慧等持”的效果。

Q2:西山昌慧法师道场在弘法活动中有哪些特色?

A2:西山昌慧法师道场的弘法活动具有三大特色:一是“生活化”,将佛法义理融入日常,如开设“职场伦理”“家庭和谐”等主题讲座,引导信众在工作和生活中践行慈悲与智慧;二是“年轻化”,针对年轻人开设“禅修体验营”“佛学读书会”等活动,用现代语言和形式阐释传统佛法,吸引更多青年群体;三是“公益化”,将弘法与慈善紧密结合,定期组织“爱心助学”“社区服务”等活动,让信众在利他中体悟佛法的真谛,实现“解行并重”。