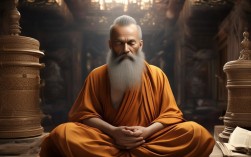

“法师,我为他付出了所有,为何最后他却转身离开?”在禅院的花荫下,一位红着眼眶的女子向法师倾诉,法师轻轻放下茶盏,目光平和:“不是他辜负了你,是你的‘情执’困住了自己。”情执,这两个字在佛教典籍中常被提及,它不同于世间所说的“深情”,而是一种带着强烈占有欲、控制欲的执着,是把“我”和“我所”捆绑在痛苦中的绳索。

什么是情执?从“情”到“执”的蜕变

“情”本是人心之常,对亲人眷恋、对爱人牵挂,本是自然的情感连接,但“执”却让这份情感变了味——它不再是双向的理解与尊重,而是单向的索取与捆绑,法师常说:“情执者,如执烛于风,烛火本欲取暖,却因紧握而熄灭。”就像园中的藤蔓,本可依着树木生长,若强行缠绕,只会让双方都失去生机。

情执的根源,在于对“常”的误解,众生以为“我爱他”便应“他永远爱我”,“我付出”便应“同等回报”,却忘了万物皆是无常:聚散离合本是人生常态,如同四季更迭、花开花落,情执者却抗拒这份无常,试图用“控制”对抗“变化”,用“占有”填补“不安”,最终在“求不得”的苦海中沉浮。

情执的过患:从“爱”到“伤”的异化

法师曾在开示中举过一个例子:有位母亲对儿子百依百顺,儿子成年后稍有忤逆,她便以“我为你付出了半生”指责儿子,这份“爱”,早已变成了以“牺牲”为名的道德绑架,让亲情在沉重的期待中喘不过气,情执的过患,正在于它让爱从滋养变成消耗,从温暖变成伤害。

从佛法的角度看,情执本质是“我执”的延伸,我们执着于“我的爱人”“我的家人”,认为这些身份归属能定义“我”的价值,当这份归属受到威胁时,“我”的存在便仿佛崩塌,于是患得患失、嫉妒猜忌,甚至造作恶业,就像手中握沙,握得越紧,流失得越快,情执越是强烈,内心的痛苦便越是深重。

如何对治情执?以智慧解开绳索

法师说:“对治情执,不是要断绝情感,而是要以智慧观照,让情感回归本来的清净。”具体而言,可以从三个层面入手:

第一,修习无常观,接纳变化

世间一切皆是无常,感情也不例外,与其执着于“永恒不变”,不如观照“缘起性空”——相遇是因缘,离别也是因缘,如同看到潮起潮落,不会因潮退而痛苦,因为知道潮汐本是自然规律,当我们能用无常的眼光看待感情,便能在聚散中保持平和,不再因“失去”而焦虑。

第二,观修无我观,放下占有

情执的核心是“我执”,认为“我”必须拥有某些东西才能幸福,但佛法告诉我们,“我”只是五蕴(色、受、想、行、识)和合的假象,并无实体,爱人也有他自己的因缘与道路,他不是“属于”你的物品,而是独立的生命个体,如同天上的月亮,你可以欣赏它的圆满,却无法将它占为己有,放下“占有欲”,才能给彼此自由,也给自己解脱。

第三,以慈悲心转化执着

执着往往源于“我爱执”,只关注自己的感受;而慈悲心则能将“小我”扩展为“大我”,法师说:“当你真正希望对方离苦得乐,哪怕这份快乐不与你相关时,执着便开始融化。”爱人选择离开,与其怨恨“他辜负了你”,不如祝福“他找到了属于自己的幸福”,这份慈悲,不仅是对他人的放过,更是对自己的解脱。

情执与正念情感的区别

为了让弟子更清晰地区分“情执”与“正念情感”,法师曾用表格对比两者的特质:

| 维度 | 情执 | 正念情感 |

|---|---|---|

| 核心特质 | 占有、控制、患得患失 | 尊重、理解、随缘不变 |

| 对待变化 | 抗拒无常,试图强求永恒 | 接纳无常,珍惜当下因缘 |

| 关注焦点 | “我”的需求是否被满足 | 对方的幸福是否被看见 |

| 内心状态 | 焦虑、痛苦、依赖 | 平和、喜悦、独立 |

| 结果导向 | 双方消耗,关系走向对立 | 彼此滋养,关系走向圆满 |

法师最后说:“情执是心头的迷雾,智慧是驱散迷雾的阳光,当你不再用‘执着’定义爱,爱便会回归它本来的样子——如清风拂面,不黏不滞,却时时温暖。”放下情执,不是失去爱,而是让爱从沉重的枷锁中解脱,成为滋养生命的清泉。

相关问答FAQs

问:法师说“情执是苦”,那我们是不是应该彻底断绝情感,做到无情无爱?

答:并非如此,佛法并非要求人断绝情感,而是要“断执不断爱”,情执是带着“我执”的执着,会带来痛苦;而正念情感是清净、无私的爱,如同父母对子女的无条件关爱,或朋友间的真诚相待,这种爱不占有、不控制,能滋养自己与他人,我们要断的是“执着”,不是“情感”;要修的是“智慧”,不是“冷漠”。

问:如何在生活中判断自己对某段感情是“爱”还是“情执”?如果发现自己有情执,该如何逐步调整?

答:可以从三个问题判断:①你是否允许对方做他自己,还是希望他按你的意愿生活?②对方的行为是否轻易影响你的情绪波动,让你患得患失?③你付出时是否期待“同等回报”,一旦未达预期就感到委屈?如果答案多为“是”,可能已陷入情执,调整时可先从“观呼吸”开始,当情绪激动时,专注呼吸10秒,让理智回归;再尝试“换位思考”,站在对方角度理解他的需求;最后每日记录一件“为对方好但不求回报”的事,慢慢将“执着”转化为“慈悲”。