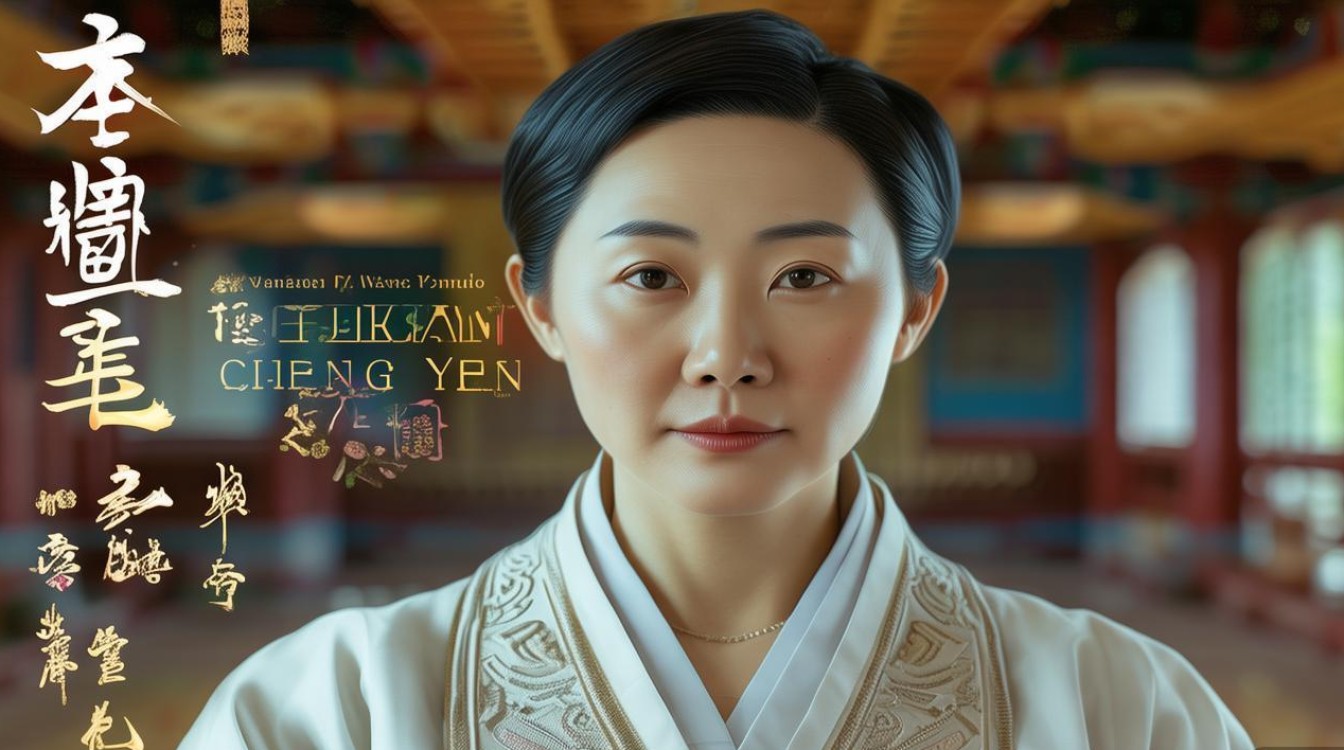

台湾证严女法师,俗名王锦云,1937年出生于台湾台中县清水镇,是当代全球知名的佛教领袖、慈善家,被誉为“东方的特蕾莎修女”,她以“慈悲济世”为毕生信念,于1966年创办台湾佛教慈济基金会,将佛法精神融入社会实践,推动医疗、教育、环保、人文等多元志业,其影响力遍及台湾、大陆及全球数十个国家,成为人间佛教的典范践行者。

早年经历与出家因缘

证严法师的成长历程深受时代背景影响,1947年,台湾光复初期社会动荡,其父因意外离世,家庭陷入困境,这段经历让她早早体会到生命的脆弱与贫困的痛苦,19岁那年,母亲突然病逝,巨大的悲痛让她开始思考生死无常,萌生出家修行、济世度人之心,1954年,她依止花莲慈云寺比丘尼静道法师出家,法号“证严”,寓意“以佛法证明真实不虚”,出家后,她严持戒律,精进修行,同时研习经典,尤其深受《法华经》“菩萨行”思想的感召,立志要将佛法落实于日常生活,利益众生。

慈济的创立与“竹筒岁月”

1960年代,台湾农村医疗资源匮乏,贫病者往往因无钱就医而延误治疗,证严法师在花莲静思寺修行时,常听到山下村民因缺医少药而逝的悲剧,内心深受触动,1966年,她以“为佛教、为众生”发愿,带领五位弟子在花莲县新城乡一处荒地创建“慈济功德会”,最初仅有6名成员,资金来源完全依靠信徒每日节省的“五毛钱”——她鼓励大家将竹筒放在家中,每天存入五毛钱,称为“竹筒岁月”,这种“聚沙成塔”的微善积累,成为慈济最早的启动资金。

早期慈济以“慈善医疗”为核心,法师带领弟子走遍台湾东部山区,为贫困患者送医送药、办理义诊,1972年,慈济成立第一支“访视队”,开始系统化救助贫困家庭;1986年,台湾首座由民间团体创办的“台北慈济医院”落成,打破“医疗资源集中于大城市”的壁垒,此后花莲、大林等慈济医院相继建立,为弱势群体提供高品质医疗服务,慈济医疗体系已涵盖综合医院、基层诊所、中医医院及长照机构,形成全台最完善的人道医疗网络之一。

从慈善到“四大志业”的扩展

随着慈济的发展,证严法师的视野逐渐从“救急”转向“防患”,推动志业从单一慈善扩展为“慈善、医疗、教育、环保”四大板块,构建起全方位的人间关怀体系。

慈善志业:除紧急赈灾外,慈济长期关怀弱势群体,包括孤儿、独居老人、残障人士等,通过“个案访视”精准帮扶,每年帮助超过数十万家庭,1996年,慈济启动“国际赈灾”工作,首次赴孟加拉国水灾灾区援助,此后参与印度洋海啸、汶川地震、日本311大地震、叙利亚内战等全球重大灾难救援,成为联合国经济及社会理事会(ECOSOC)具有咨商地位的非政府组织。

医疗志业:除医院建设外,慈济推动“预防医学”理念,1992年成立“慈济骨髓干细胞资料库”,是全球华人世界首个骨髓库,至今已帮助全球数千名血液病患者重获新生;2011年成立“慈济器官捐赠登记中心”,倡导“生命延续”的利他精神。

教育志业:法师认为“教育是根本的慈善”,1989年创办“慈济护专”(今慈济科技大学),培养具人文关怀的医疗人才;1994年成立“慈济大学”,以“人文与科技共融,慈悲与智慧双运”为校训,推动全人教育;慈济在台湾及大陆创办多所中小学、幼儿园,将“诚、正、信、实”的价值观融入基础教育。

环保志业:1990年代,证严法师预见到环境危机,于1990年成立“慈济环保志工”,倡导“垃圾不落地”“资源回收”,推动“源头减量”,1995年,慈济发布第一版“环保手册”,系统分类回收知识,如今台湾环保志工已超10万人,成为全球民间环保的典范。

核心理念与人格风范

证严法师的思想以“人间佛教”为核心,强调“佛法不离世间法”,主张“修行就在日常生活中”,她提出“三心”——“感恩心、包容心、同理心”,“四诀”——“做好事、说好话、存好心、做好人”,倡导以“菩萨道”精神践行“自度度人”,其个人生活极为简朴,常年身着朴素的僧服,饮食清淡,拒绝奢华,将全部精力与资源投入慈善事业。

她特别重视“女性力量”,认为女性兼具“慈悲与坚韧”,是推动社会和谐的重要力量,在慈济组织中,女性志工占比超过80%,从基层志愿者到高层管理者,女性在各领域发挥关键作用,打破了传统社会对性别的刻板印象。

社会影响与全球赞誉

证严法师的成就获得国际社会高度认可,1991年,她获菲律宾“麦格塞塞奖”(亚洲诺贝尔奖),表彰其“对人类的无私奉献”;2000年,获美国《时代》杂志评选为“年度亚洲英雄”;2007年,获颁“世界佛教友谊会”“全球佛教贡献奖”;2011年,日本政府授予“旭日重光章”,肯定其对日本311大地震救援的贡献,在台湾,她多次入选“台湾最具影响力人物”,被民众亲切称为“师父”,其“静思语”系列著作(如《静思语》《人生寓言》)销量超千万册,成为华人世界的心灵鸡汤。

慈济的全球网络与两岸情怀

慈济基金会已在全球50多个国家和地区设立分支,形成“慈善、医疗、教育、人文、环保”五大领域协同运作的全球性人道网络,证严法师始终心系两岸,1991年大陆华东水灾,慈济第一时间捐赠物资并派员救援;2008年汶川地震,慈济投入超过10亿新台币赈灾款,并派出医疗团队驻灾区;2020年新冠疫情暴发,慈济向大陆捐赠口罩、防护服等医疗物资,体现“两岸一家亲”的同胞情谊,她曾说:“两岸同根同源,都是中华民族,应该互相帮助,共同为世界和平贡献力量。”

相关问答FAQs

问题1:证严法师的“人间佛教”理念对现代社会有哪些启示?

解答:证严法师的“人间佛教”强调“佛法生活化、生活佛法化”,其核心启示有三:一是“慈悲济世”的实践性,主张将佛法转化为关爱他人、服务社会的具体行动,而非空谈教义;二是“人人皆可菩萨”的平等性,认为普通人在日常生活中通过“存好心、说好话、做好事”即可践行菩萨道,打破“修行需远离尘世”的传统认知;三是“心净则国土净”的内在性,强调社会和谐始于个人心灵净化,呼吁现代人以感恩、包容的心态面对生活,化解冲突与焦虑,这一理念为现代人提供了“在人间修行、为众生服务”的生活路径,具有强烈的现实意义。

问题2:慈济基金会的运作模式有哪些特点,如何确保透明度和可持续性?

解答:慈济的运作模式具有三大特点:一是“以善养善”的循环机制,通过“志工奉献+资源回收+社会捐赠”形成善款闭环,例如环保志工回收的废品变卖所得用于慈善,降低运营成本;二是“全人教育”的志工培养体系,从“心灵课程”到“技能培训”,全面提升志工的人文素养与服务能力,确保团队的专业性与稳定性;三是“在地化+国际化”的灵活策略,在台湾深耕社区关怀,在全球则结合当地需求开展赈灾,如非洲疟疾防治、南亚贫童营养餐计划等,透明度方面,慈济实行“财务公开”制度,每年通过官网、年报公布收支明细,并接受第三方审计;可持续性则依赖“年轻化传承”,通过“慈济青年”“大学生社团”培养新生代志工,结合科技手段(如线上募捐、区块链溯源)创新公益模式,确保事业永续发展。