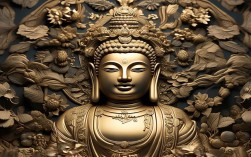

我愿化菩萨,非为求佛果,非为享香火,只因这世间有太多苦难需要抚慰,有太多迷惘需要照亮,菩萨者,觉有情也,自己觉悟,亦引他人觉悟;自己慈悲,亦予他人慈悲,这份愿心,如暗夜星辰,虽微弱,却渴望照亮一隅。

慈悲是菩萨的本怀,我愿以“无缘大慈”之心,视众生如己出,不问亲疏,不辨贵贱,皆以温暖相待,若见街头饥者,予一粥一饭;见寒者,予一衣一被;见病者,予一句关怀、一分援手,这慈悲不是居高临下的施舍,而是“同体大悲”的共情——仿佛他人的苦难正发生在自己身上,他人的欢喜正触动自己心弦,正如观世音菩萨“千处祈求千处应”,愿化作众生眼中的光、手中的杖,在风雨中为他们撑起一片晴空,在寒夜里为他们燃起一簇篝火。

智慧是菩萨的眼目,我愿以“般若智慧”破除无明,不仅给予物质帮助,更引精神解脱,见人困于名利,劝以“得失从缘,心无增减”;见人执于对错,示以“冤家宜解不宜结,宽容即是彼岸”;见人迷茫于前路,授以“初心不改,方得始终”,智慧不是高高在上的说教,而是润物无声的启迪,如春雨般渗透心田,让困顿者找到方向,让焦虑者获得安宁,愿做一盏明灯,照亮他人心中的迷雾,却不强求他人跟随,只愿他们看清自己的路,勇敢前行。

勇猛是菩萨的担当,我愿以“难行能行”之志,直面世间不如意,菩萨并非不历苦难,而是在苦难中愈发坚定;并非不知疲惫,而是在疲惫中不忘慈悲,若见世间有不公,敢以正义之声呼吁;见环境有破坏,愿以微薄之力守护;见弱小被欺凌,挺身而出如护子之母,这份勇猛不是鲁莽冲动,而是“我不入地狱,谁入地狱”的担当——明知前路多艰,却因心中的愿而一往无前。

菩萨的修行,不在深山古刹,而在人间烟火,下表为菩萨精神在日常生活中的践行方式:

| 菩萨特质 | 日常践行 | 具体行为 |

|---|---|---|

| 慈悲心 | 利他之行 | 帮助邻里、关爱弱势群体、捐助公益 |

| 智慧心 | 正念之思 | 学习知识、反思自我、化解矛盾 |

| 勇猛心 | 坚韧之志 | 坚持善行、抵制诱惑、面对困难不退缩 |

我愿化菩萨,不是成为遥不可及的神像,而是活成有温度的人,在家庭中,做慈爱的父母、孝顺的子女,让亲情温暖彼此;在工作中,做尽责的伙伴、热心的同事,让团队凝聚力量;在社会中,做善良的陌生人、热心的公民,让善意传递不息,愿我的存在,如同一缕清风,拂去他人心头的尘埃;如同涓涓细流,汇入人间爱的江海。

这愿心,源于对生命的敬畏,对美好的向往,或许我能力微薄,或许前路漫长,但只要心中有光,脚下便有力量,愿以一生践行:化作桥梁,渡人过河;化作雨露,润物无声;化作星辰,虽不夺目,却为夜行者指引方向,若能如此,纵使平凡,亦是菩萨。

FAQs

问:普通人如何才能在生活中践行“菩萨道”?

答:践行菩萨道不必追求宏大,关键在日常点滴,可以从“三善”做起:言善——不说伤人之语,多说鼓励之言;行善——举手之劳助人,如让座、捡垃圾、帮助有需要的人;心善——常怀感恩与包容,不苛责他人,多理解困境,保持学习增长智慧,面对困难不抱怨,遇到诱惑能坚守底线,这些都是菩萨道的日常体现。

问:“化菩萨”是否意味着要完全牺牲个人利益?

答:并非如此,菩萨道的核心是“自利利他”,而非否定自我,真正的“化菩萨”是在平衡个人与他人的关系中实现价值:先照顾好自己,让自己有能力和温度去帮助他人;在追求个人目标时,不损害他人利益;在承担责任时,兼顾家庭、工作与社会,牺牲不是目的,通过合理的自我实现,让更多人感受到温暖与力量,才是菩萨道的真谛。