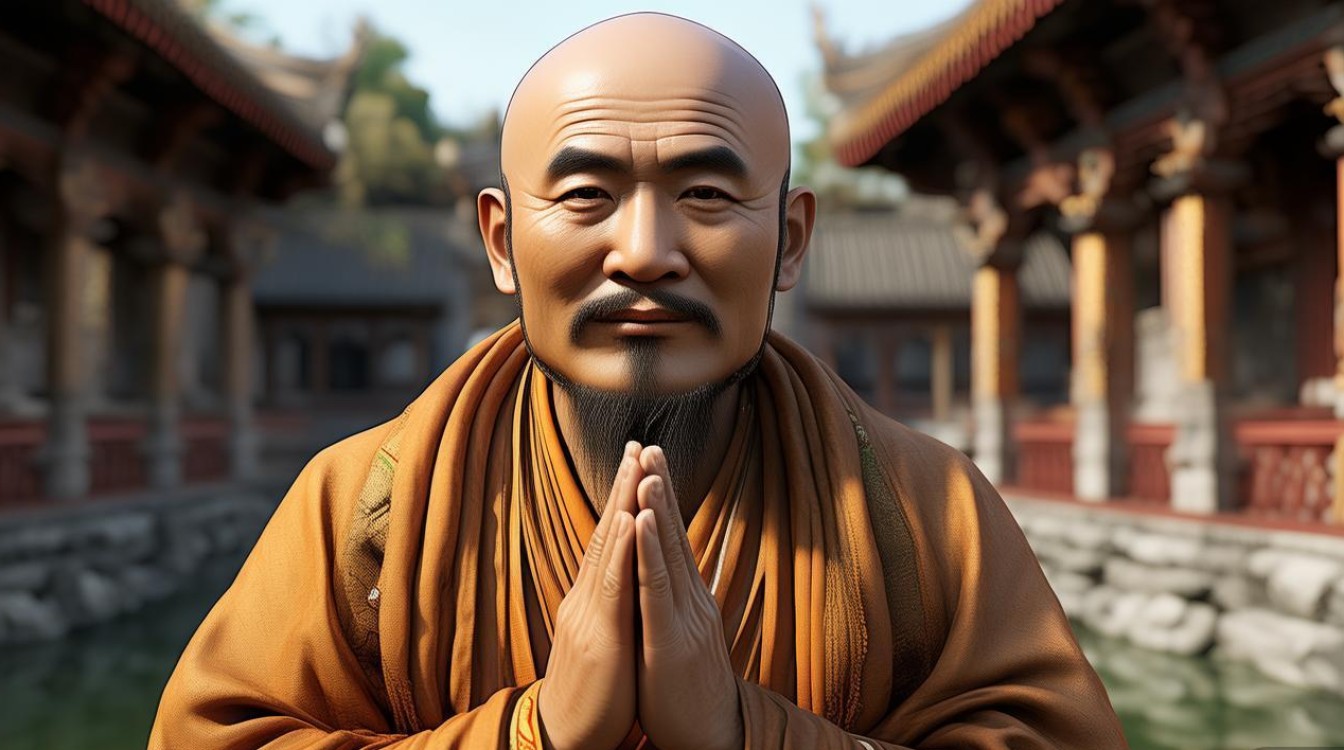

圣安法师(1886-1947),近代禅门宗匠,俗姓张,湖南湘阴人,以“农禅并重”“心平气和”的修行理念著称,其法像作为佛教艺术的重要载体,不仅记录了法师一生的行迹与精神风貌,更成为后世信众体悟禅法、砥砺心性的重要媒介,从纸本画像到木雕铜像,不同材质、不同风格的圣安法师像,共同勾勒出一位高僧“悲智双运”的生命境界。

圣安法师像在艺术表现上兼具写实与写意,以“传神”为核心,面部刻画尤为突出,多呈清癯而温润之态,眉目低垂间似有慈光流转,嘴角微扬时流露“平常心”的禅意,服饰方面,多着青灰色僧袍,布料褶皱自然,既显朴素庄严,又暗合“农禅”修行中“一日不作,一日不食”的务实精神,不同时期的法师像风格略有差异:早期画像受传统佛画影响,线条细腻,设色淡雅,如1930年代的纸本设色像,背景以远山古寺烘托,法师立于松下,手持念珠,静观万物;晚期木雕造像则更注重简练,刀法圆润,以“减法”突出内在精神,如1940年代的樟木雕像,舍弃繁复背景,仅以袈裟纹理暗喻修行次第,整体气质“静穆而深沉”。

| 材质 | 年代 | 艺术风格 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 纸本设色 | 1930年代 | 线条细腻,设色淡雅,背景烘托 | 《圣安法师松下像》 |

| 樟木雕刻 | 1940年代 | 刀法圆润,简练传神,突出内在 | 《圣安法师坐像》 |

| 铜铸像 | 现代 | 庄严厚重,细节精准,现代工艺融合 | 《圣安法师说法像》 |

法师像的“传神”不仅在于形似,更在于对法师修行理念的诠释,其低垂的眉目与含笑的嘴角,暗合“内观自心”的禅法——不向外求,于日常中见真谛;手持念珠或结法印的手势,则传递“戒定慧”三学并重的修行次第,尤为值得一提的是,法师像中常见的“朴素”元素,如磨损的僧袍、简单的蒲团,并非刻意为之,而是对“农禅并重”的真实写照:修行不在形式,而在“搬柴运水,无非妙道”的实践智慧,这种“平凡中的庄严”,正是圣安法师像跨越时空、打动人心的核心所在。

圣安法师像的创作始于法师生前,多为弟子及信众邀约绘制,目的是记录修行足迹、弘扬禅法,法师圆寂后,随着其影响力扩大,法师像逐渐从“个人纪念”变为“文化符号”,各地寺庙、文化机构纷纷收藏或重塑,如湖南圣安寺的铜铸坐像,高1.8米,以传统失蜡法铸造,法衣纹路中融入湘楚刺绣元素,既传承法师衣钵,又具地域特色;而日本禅寺收藏的纸本画像,则受日本水墨画影响,线条更见枯淡,体现“禅意无国界”的文化交流,这些像不仅是艺术珍品,更是连接不同地域、不同时代的精神纽带,让“农禅并重”“心平气和”的智慧得以流传。

圣安法师像不仅是佛教艺术的瑰宝,更是“以艺载道”的典范——通过艺术的形式,将高僧的修行智慧与精神品格凝固下来,让后世得以“见像如见人,见人如见法”,在快节奏的现代社会,这些静默的像仿佛一面镜子,映照出人们内心对“平静”与“智慧”的渴望,提醒我们:真正的修行,始于对内心的观照。

FAQs

问题1:圣安法师像的常见材质有哪些?各有什么特点?

解答:圣安法师像的材质多样,主要有纸本、木雕、铜像等,纸本画像多为早期作品,以设色或水墨绘制,线条细腻,设色淡雅,适合表现法师的清雅气质,如《松下像》以纸本设色呈现,背景与人物融为一体,意境悠远;木雕像以樟木、楠木等硬木为材,刀法可刚可柔,既能刻画衣袍的褶皱,又能凸显面部的慈悲,如《坐像》通过木纹的自然肌理传递岁月沉淀的厚重感;铜像则多见于现代,以失蜡法铸造,造型庄重,细节精准,法衣纹路清晰,适合寺庙供奉,彰显庄严神圣。

问题2:为何圣安法师像的眼神常被形容为“慈光流转”?这背后有何深意?

解答:圣安法师像的眼神“慈光流转”,源于对法师修行境界的艺术化诠释,法师一生以“慈悲济世”为怀,常言“众生烦恼即我烦恼”,其眼神中的“慈”是对众生的平等关爱,“光流转”则暗喻智慧如灯,能照破无明,从艺术表现看,法师像多采用“低眉垂目”的姿态,眉间舒展,眼含笑意,既显谦和,又含内敛的定力,这种眼神并非刻意“慈祥”,而是对“心平气和”修行状态的还原——内心无挂碍,自然流露祥和,正如法师所言:“心若不动,风又奈何?你若不伤,岁月无恙。”“慈光流转”的眼神,实则是法师“悲智双运”精神的外在显现,引导观者向内观照,体悟平常心的力量。