佛教劝善经典是佛教伦理思想的重要载体,以引导众生断恶修善、净化心灵、趋向解脱为核心,通过阐释因果业报、慈悲利他、持戒修身等理念,为世人构建了一套完整的道德修行体系,这些经典不仅为佛教徒提供了日常行为的准则,更成为人类共同的精神财富,跨越时空启迪人心向善。 来看,佛教劝善经典始终围绕“善”的展开与深化,首先是因果业力观,如《佛说业报差别经》明确指出“善恶之业,如影随形”,强调起心动念、言语行为皆会产生相应果报,鼓励人们深信因果、止恶行善,其次是慈悲利他精神,《大般若经》提出“无缘大慈,同体大悲”,要求众生破除我执,以平等心关爱一切生命,如《梵网经》中“常生大悲心,救度一切众生”的教诲,成为菩萨道的修行根本,再者是持戒修身理念,《四分律》等戒律经典通过制定不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒等基本戒律,为信徒规范行为、守护心性提供依据,认为戒是“无上菩提本”,持戒方能成就善法根基,孝亲报恩思想也是劝善经典的重要内容,《地藏菩萨本愿经》通过地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,彰显孝道与慈悲的统一,倡导众生对父母、师长乃至众生心怀感恩,践行孝行。

这些经典在历史长河中形成了丰富的文本体系,以下为部分代表性经典的概览:

| 经典名称 | 核心劝善思想 | 现代意义 |

|---|---|---|

| 《佛说善生经》 | 阐述六方伦理(如父母、师长、夫妻、朋友、宗族、僮仆)相处之道,强调以忠孝、诚信、和睦构建和谐关系。 | 为现代家庭伦理、职场人际关系提供智慧,促进社会和谐。 |

| 《佛说盂兰盆经》 | 以目连救母故事为缘起,倡导孝道与供养三宝、救济贫苦,形成盂兰盆节传统。 | 弘扬孝文化,鼓励公益慈善,推动代际关怀与社会互助。 |

| 《地藏菩萨本愿经》 | 以“孝亲”为根本,阐述地狱众生之苦,劝人诵经、布施、戒杀,培养慈悲心与责任感。 | 引导人们关注生命价值,树立对生命的敬畏,践行环保与护生理念。 |

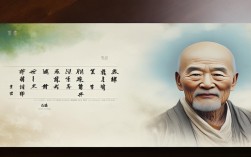

| 《了凡四训》 | 融合佛教因果思想与儒家修身理念,通过“立命之学”“改过之法”“积善之方”“谦德之效”,鼓励人改命运、行善事。 | 为现代人提供自我修养的方法论,强调主观能动性与道德实践,激励人积极向善。 |

| 《感应篇汇编》 | 广集历史因果案例,阐释“善恶有报,如影随形”,劝人诸恶莫作、众善奉行。 | 以实例强化因果信念,警示世人约束行为,培养道德自律。 |

佛教劝善经典的价值不仅在于理论阐释,更在于实践指导,在现代社会,面对道德滑坡、精神空虚等问题,这些经典的智慧依然闪耀着光芒。《善生经》的伦理观可修复家庭关系,《了凡四训》的改过之法可助力个人成长,《盂兰盆经》的慈悲精神可推动社会公益,通过学习经典,人们能逐渐摆脱自私与贪婪,培养感恩、宽容、利他的品质,实现个人内心的安宁与社会的和谐稳定。

相关问答FAQs

Q1:佛教劝善经典与世俗道德有何区别?

A1:佛教劝善经典以“因果轮回”“慈悲解脱”为终极关怀,强调善行的内在动机(如“为利益众生而行善”)与超越性目标(趋向涅槃),而世俗道德多基于社会规范与功利考量(如“为维护秩序而行善”),佛教劝善经典要求“心念清净”,不仅规范外在行为,更注重内心的转化,如“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,这是其区别于世俗道德的核心特质。

Q2:普通人如何从佛教劝善经典中受益?

A2:普通人可通过“读经典、明道理、重实践”的方式受益,首先选择适合的经典(如《了凡四训》改过迁善,《善生经》处理人际关系),理解其核心思想;其次将经典中的教义融入日常生活,如持五戒(不杀生、不偷盗等)规范行为,行布施(财布施、法布施、无畏布施)培养慈悲心;最后通过反思与实践,逐步减少烦恼、增长智慧,实现个人与社会的良性互动。