玄奘(602-664),俗姓陈,名祎,洛州缑氏(今河南偃师)人,唐代高僧、佛经翻译家、旅行家,他自幼出家,遍访国内名师,深感当时佛教经典传入中土存在诸多讹误与残缺,尤其对瑜伽行派、中观派等印度大乘佛教核心典籍的缺失深感痛心,为求取“真经”,他以“宁向西天一步死,不向东土半步生”的决心,于贞观三年(629年)偷渡出关,踏上西行求法之路,历时十七年,行程五万里,游历一百一十余国,最终带回佛经657部,成为中国佛教史上最具影响力的文化传播者之一。

玄奘的西行并非坦途,他从长安出发,经凉州(今甘肃武威)穿越沙漠,历经九死一生,抵达高昌(今新疆吐鲁番),受到高昌王麴文泰的尊崇,为其配备向导、物资,并致书西突厥可汗,保障其西行安全,此后,他翻越雪山,渡过流沙,先后抵达印度那烂陀寺——当时印度佛教的最高学府,拜住持戒贤法师为师,学习《瑜伽师地论》《大般若经》等核心经典,历时五年,深得瑜伽行派精髓,在那烂陀寺,玄奘与外道论辩,声名远播,甚至被印度戒日王尊为“大乘天”,离开印度时,他携带大量梵文贝叶经及佛像,循陆路返回,途中因战乱一度滞留于于阗(今新疆和田),直至贞观十九年(645年)回到长安,受到唐太宗的隆重迎接。

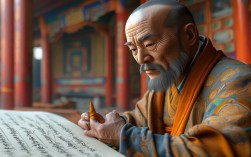

回国后,玄奘以长安弘福寺为起点,组织译场,开始了长达二十年的译经事业,他共译出佛经75部,1335卷,占唐代译经总量的半数以上,质量之高、范围之广前所未有,在翻译方法上,他创立“五不翻”原则(秘密故、含多义故、此无故、顺古故、生善故),既保留了梵文原典的精髓,又使译文符合汉文语境,被后世奉为翻译圭臬,其翻译的经典涵盖瑜伽行派、中观派、说一切有部等,尤以瑜伽行派的《瑜伽师地论》《大般若经》《成唯识论》为核心,系统构建了唯识宗的理论体系。《成唯识论》由玄奘糅合印度十大论师的注释,以“唯识无境”为核心,阐明了“万法唯识”“转识成智”的思想,成为唯识宗的根本典籍。

| 经典名称 | 卷数 | 所属部派 | 核心思想 | 对后世影响 |

|---|---|---|---|---|

| 《瑜伽师地论》 | 100 | 瑜伽行派 | 八种心瑜伽,唯识止观 | 唯识宗理论基础,影响禅宗 |

| 《大般若经》 | 600 | 大乘般若部 | 色空不二,般若智慧 | 为中国佛教提供空性观基础 |

| 《成唯识论》 | 10 | 瑜伽行派 | 万法唯识,转识成智 | 唯识宗根本典籍,影响日韩佛教 |

| 《大唐西域记》 | 12 | 地理文化著作 | 记录西域110国风土人情 | 研究古代中亚印度重要文献 |

玄奘不仅翻译经典,更通过著述、讲学弘扬佛法,他撰写的《大唐西域记》详细记录了西域及印度的地理、历史、宗教、民俗,成为研究7世纪中亚、印度的“百科全书”,被译为多种语言,对世界东方学研究影响深远,在思想层面,他创立的唯识宗(法相宗)以“万法唯识”为核心,主张通过唯识观照,转染成净,最终成就佛果,尽管唯识宗在唐代之后未能像禅宗、净土宗那样广泛流传,但其精密的理论体系为中国佛教注入了思辨色彩,影响了华严宗、天台宗等宗派的思想发展,并通过朝鲜半岛、日本等地传播,成为东亚佛教的重要组成部分。

玄奘的西行与译经,是中印文化交流的高峰,他将印度的佛教哲学、逻辑学、语言学传入中国,同时也将中国的儒家、道家思想介绍到印度,促进了两种文明的互鉴,他带回的“因明学”(印度逻辑学)被用于佛学论证,发展了中国佛教的论辩传统;而《大唐西域记》中对唐朝政治、文化的描述,也成为印度了解古代中国的重要窗口,玄奘的故事通过《大唐西域记》和《西游记》的传播,成为中国文化中的经典符号,其“求真”“坚韧”的精神至今为人称颂。

玄奘以毕生精力投身佛教传播,他不仅是中国佛教史上的一座丰碑,更是中外文化交流的使者,他的西行求法彰显了中华民族对真理的执着追求,他的译经著作为中国佛教乃至世界文明留下了宝贵遗产,其精神与贡献至今仍闪耀着不朽的光芒。

FAQs

问:玄奘西行的真实动机仅仅是求取佛经吗?

答:玄奘西行的动机是多层次的,表面上看,是为解决当时佛经翻译中的讹误问题,求取“真经”;深层来看,包含对佛教真理的虔诚信仰,以及对印度佛教原典的学术追求,他希望通过亲赴印度,厘清佛教各派学说分歧,建立中国佛教独立的宗派体系,唐太宗曾劝他还俗从政,但玄奘婉拒,始终以译经弘法为业,足见其信仰之坚定。

问:玄奘翻译的佛经为何能在中国佛教史上占据如此重要的地位?

答:玄奘翻译的佛经之所以重要,首先在于其“真”——他带回的是印度最权威的梵文原典,翻译时严格遵循“五不翻”原则,确保了经典的准确性;其次在于“全”——其翻译涵盖瑜伽行派、中观派等多个核心部派,填补了此前译经的空白;再次在于“深”——他不仅翻译经典,还通过《成唯识论》等著作糅合印度论师观点,构建了系统的唯识理论体系,为中国佛教注入了精密的思辨逻辑,影响深远。