在佛教佛经的语境中,“罗”字常指向佛陀之子罗睺罗(梵语:Rāhula),他是佛教僧团中的重要人物,被誉为“密行第一”,其生平与修行事迹在多部经典中均有记载,成为后世佛教徒修行的典范,罗睺罗的一生从王子的骄纵到僧团的精进修持,折射出佛教“烦恼即菩提”的转化智慧,其思想与行为对佛教僧团的建设与传承影响深远。

罗睺罗的生平与佛经记载

罗睺罗是佛陀释迦牟尼与耶输陀罗王子的独子,据《增一阿含经》《佛本行集经》等经典记载,他名字意为“障蔽”,因怀胎六年方才出生,遮蔽了母亲胎脏的祥瑞,佛陀成道后第二年返回迦毗罗卫城,度化罗睺罗出家,时年十五岁(一说十二岁),罗睺罗出家的场景颇具象征意义:佛陀命弟子舍利弗为其剃度,罗睺罗最初因不舍王宫生活而抗拒,后在佛陀的耐心引导下,认识到世间荣华的虚幻,自愿追随父亲踏上修行之路。

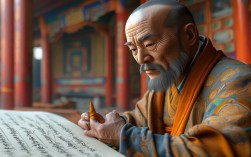

佛经中对罗睺罗的修行记载尤为详尽。《中阿含经·罗云经》中,佛陀专门为罗睺罗开示“六念法门”(念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天),教导他以“念”为舟,渡烦恼之海。《增一阿含经·卷三》记载,佛陀曾告诫罗睺罗:“汝当专精,修习禅定,护持禁戒,密行远离。”这里的“密行”成为罗睺罗最核心的修行特质——他从不炫耀神通或功德,默默践行戒律,专注于内心观照,甚至被佛陀赞叹为“诸弟子中,能行难行,能作难作,不可为譬”。

《杂阿含经》中还记录了罗睺罗与佛陀的多次对话,涉及“观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我”的四念处修行,他曾向佛陀请教“如何观受是苦”,佛陀以“如两木相钻,火从生受”为喻,说明感受的本质是无常与苦,引导他超越对乐受的执着,这些对话展现了罗睺罗从初学者到证悟者的成长轨迹,也为佛教修行的次第提供了具体案例。

罗睺罗的修行特点与思想贡献

罗睺罗的修行以“密行”为核心,可概括为三个层面:

持戒严谨,践行“少欲知足”

作为佛陀的嫡子,罗睺罗从未以此身份谋求特权,反而以最严苛的标准要求自己。《四分律》记载,他每日仅乞食一食,穿着粪扫衣(拾取他人丢弃的布片缝制的僧衣),居住在阿兰若处(寂静的郊野),严格遵守头陀十二行中的“一坐食”、“一揣食”(每餐不食第二揣)等苦行戒律,他认为,欲望是烦恼的根源,唯有通过简朴生活,才能减少对物质的依赖,专注修行,这种“少欲知足”的思想,成为佛教僧团“知足常乐”精神的源头。

观照内省,深化禅定智慧

罗睺罗的修行不仅注重外在戒律,更强调内在观照。《大般涅槃经》中,佛陀曾问他:“汝观何法,得离诸欲?”他回答:“观内身,观外身,观内外身,观无常、苦、无我,得离诸欲。”这种以“四念处”为核心的禅修方法,帮助他洞察身心世界的虚幻本质,最终证得阿罗汉果,解脱生死轮回,他的禅定经验被记录在《杂阿含经·罗云经》中,成为后世佛教徒修习止观的参考。

护持教法,传承僧团精神

罗睺罗不仅是修行者,更是佛教教法的守护者,佛陀涅槃后,他参与结集三藏,负责诵出“戒律”部分(《四分律》的雏形),确保僧团戒律的完整传承,据《五分律》记载,他曾对弟子说:“戒为无上菩提本,应当一心持净戒。”这种对戒律的重视,影响了大乘佛教“以戒为师”的传统,也成为佛教僧团得以延续两千年的核心支柱。

罗睺罗在佛教史上的影响

罗睺罗的地位在佛教史上独一无二:他既是佛陀的亲子,又是僧团的早期成员,其生平事迹连接了佛陀的家庭生活与僧团的建立,他的“密行”精神,为佛教修行提供了“不向外求”的典范——真正的解脱不在于神通或外在表现,而在于内心的净化与觉悟。

在大乘佛教中,罗睺罗的形象进一步升华,《法华经》称其为“密行菩萨”,象征菩萨“行深般若,不见相”的修行境界,他的故事也被纳入佛教文学,成为激励信徒克服懈怠、精进修行的生动教材,至今,东南亚佛教国家仍将罗睺罗的诞辰(卫塞节的一部分)视为重要节日,以纪念这位“密行第一”的圣者。

罗睺罗在主要佛经中的角色与事迹简表

| 经典名称 | 主要事迹 | 核心教义关联 |

|---|---|---|

| 《增一阿含经》 | 佛陀度罗睺罗出家,教导“专精禅定,护持禁戒,密行远离” | 强调戒定慧三学,突出“密行”作为修行核心 |

| 《中阿含经·罗云经》 | 佛陀为罗睺罗开示“六念法门”,解答“观受是苦”等修行疑问 | 阐释四念处修行,引导弟子超越对感受的执着 |

| 《杂阿含经》 | 记录罗睺罗与佛陀关于“观身不净”“观心无常”的对话,体现其禅修次第 | 展示从初学证悟的完整修行路径,强调内观智慧 |

| 《四分律》 | 罗睺罗持头陀苦行,践行“一坐食”“粪扫衣”等戒律,成为僧团持戒典范 | 确立佛教僧团戒律规范,体现“少欲知足”的修行精神 |

| 《大般涅槃经》 | 佛陀临涅槃前嘱托罗睺罗住世护法,称其为“未来僧宝” | 强调罗睺罗在佛教传承中的重要性,象征教法的延续 |

相关问答FAQs

Q1:罗睺罗为何被称为“密行第一”?

A1:“密行第一”是佛陀对罗睺罗的核心评价,源于其“不显不露、默默修行”的特质,佛经记载,罗睺罗从不炫耀神通、辩才或功德,即便证得阿罗汉果,也依然保持谦逊;他严格遵守戒律,即使在无人监督时也持守清净;他的修行以“内观”为主,专注于对身心本质的洞察,而非追求外在表现,这种“内密不外彰”的修行风格,完全契合佛陀“不著相、修心”的教导,因此被佛陀赞为“诸弟子中密行第一”。

Q2:罗睺罗的修行对现代佛教徒有何启示?

A2:罗睺罗的修行对现代佛教徒的启示主要体现在三个方面:一是“少欲知足”的生活态度,在物质丰富的当下,减少对物质的过度追求,将更多精力投入精神修行;二是“内观专注”的修行方法,在信息碎片化的时代,通过禅修、正念等方式训练专注力,洞察烦恼的本质;三是“不慕虚名”的实践精神,避免将修行变成“表演”,而是以真诚心践行戒定慧,在生活中落实佛教智慧,这些思想对于缓解现代人的焦虑、提升生命质量具有重要的现实意义。