玄奘(602年-664年),俗姓陈,名祎,河南洛阳缑氏人(今河南偃师),是唐代著名高僧、佛经翻译家、旅行家,被后世尊称为“三藏法师”,他的一生以“求法”为核心,历经千辛万苦西行取经,带回大量佛教经典,并以毕生精力译经弘法,对汉传佛教的发展产生了不可估量的影响,其事迹也成为后世文学与艺术创作的重要源泉。

生平与西行:为求真经踏遍万里

玄奘自幼出家,少年时期便展现出对佛法的深刻理解,他遍访国内高僧,发现汉译佛经存在诸多矛盾与缺失——大般若经》仅译出二十卷,而原典有六百卷;《瑜伽师地论》等关键经典也仅有节译,且义理阐释不够系统,为探究佛法真谛,他决心西行天竺(古印度)求取原典。

贞观元年(627年),玄奘偷渡出玉门关,踏上了西行之路,他的路线横跨今日新疆、中亚、印度等地,途经沙漠、雪山、戈壁,遭遇过盗匪、迷路、缺水等生死考验,在莫贺延碛沙漠(今哈密附近),他曾五日四夜滴水未进,几乎丧命,却因“宁可西行而死,决不东归而生”的信念坚持下来。

途经高昌国(今新疆吐鲁番)时,高昌王麴文泰对其礼遇有加,甚至想强留其作为国师,但玄奘以“若王留玄奘,任劬劳三五载,还归帝阙,即当弘布,传译经论,使东扬佛化”婉拒,麴文泰深受感动,为其配备物资、向导,并致书沿途诸国请求护送,此后,玄奘经龟兹(今新疆库车)、突厥等地,翻越帕米尔高原,终于抵达天竺。

在那烂陀寺(古印度佛教最高学府),玄奘师从住持戒贤论师,学习《瑜伽师地论》《大般若经》等根本经典,历时五年,通晓全部经论,成为寺中“十大德”之一,他还游历天竺各地,曲女城辩论会上,他以《会宗论》《制恶见论》阐述佛法,十八国国王、三千外道学者无人能驳,名震天竺。

贞观十九年(645年),玄奘携带657部梵本佛经、佛像、舍利等返回长安,唐太宗亲自迎接,赞其“能委求法,备尝艰苦”,并诏其入弘福寺译经。

译经弘法:奠定汉传佛教思想体系

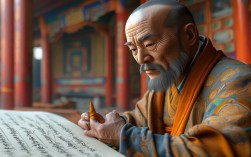

玄奘西行最大的贡献,在于其对佛教经典的翻译与传播,他归国后,在唐太宗、高宗的支持下,组织译场,历时19年,共翻译佛经75部、1335卷(占唐代译经总量的一半以上),数量之多、质量之高、体系之完整,前无古人。

翻译特点与方法

玄奘的翻译并非简单的文字转换,而是“信、达、雅”的典范,他提出了著名的“五种不翻”原则:

- 秘密不翻:如陀罗尼(咒语),因含秘义,音译保留;

- 多含不翻:如“薄伽梵”一词具多种含义,不译避免歧义;

- 此方所无不翻:如“阎浮树”,中土无此物,音译;

- 顺古不翻:如“阿耨多罗三藐三菩提”(无上正等正觉),沿用旧译;

- 生善不翻:如“般若”(智慧),音译可令人心生敬仰。

他带领译场团队分工明确,有“证义”“证文”“书手”等十余种职司,确保译文精准流畅,大般若经》全文600卷,他历时四年译成,是中国翻译史上规模最大的工程之一。

核心翻译经典及其影响

玄奘翻译的经典以大乘瑜伽行派为主,构建了汉传佛教“法相唯识宗”的理论体系,同时对中观、因明(逻辑学)等也有系统介绍,主要经典包括:

| 经典名称 | 卷数 | 所属部派 | 核心思想 |

|---|---|---|---|

| 《瑜伽师地论》 | 100卷 | 瑜伽行派 | 阐述“万法唯识”,提出“三性”(遍计所执性、依他起性、圆成实性)理论,为唯识宗根本典籍。 |

| 《大般若经》 | 600卷 | 般若部 | 宣讲“诸法空相”,强调“色即是空,空即是色”,是大乘佛教空性思想的集大成之作。 |

| 《成唯识论》 | 10卷 | 唯识部 | 糅合印度十大论师对《唯识三十颂》的注释,系统论述“八识转四智”,确立唯识宗核心教义。 |

| 《因明正理门论》 | 1卷 | 因明(逻辑学) | 介绍印度逻辑学体系,其弟子窥基据此创立“因明学”,推动了中国逻辑思想的发展。 |

| 《解深密经》 | 5卷 | 瑜伽行派 | 提出“三时教”判教理论,将佛陀说法分为初时(阿含)、二时(般若)、三时(唯识)。 |

这些经典的翻译,不仅填补了汉译佛经的空白,更纠正了以往译本的错误,使汉传佛教的理论体系更加严密。《成唯识论》的译出,标志着中国佛教“法相唯识宗”的正式成立,该宗虽未成为主流,但其“万法唯识”的思想深刻影响了禅宗、华严宗等宗派,乃至宋明理学。

余泽后世:从历史人物到文化符号

玄奘的贡献远不止译经,他根据西行见闻撰写的《大唐西域记》,详细记载了西域及印度138个国家的地理、风俗、宗教、文化,是研究古代中亚、南亚历史的珍贵文献,至今仍是国际学术界的重要参考资料。

玄奘的西行故事在民间广为流传,元代《大唐三藏取经诗话》、明代《西游记》等文学作品,均以其为原型,塑造了“唐僧”这一经典形象,虽文学形象与历史人物相去甚远(如《西游记》中的孙悟空、猪八戒为虚构),但玄奘“不畏艰险、求真求法”的精神,已成为中华文化的重要组成部分。

唐高宗麟德元年(664年),玄奘圆寂于玉华宫,享年63岁,临终前,他嘱托弟子“勿宣扬遗体,但以苇席裹送,置之丛林间”,其简朴与对佛法的虔诚,令人动容,唐高宗为其罢朝三日,称“朕与公,言则经年,缘则千载”,足见其地位之崇高。

相关问答FAQs

Q1:玄奘西行取经与《西游记》中的唐僧有哪些主要异同?

A1:相同点在于两者均为西行取经的高僧,核心目标都是求取佛教经典以弘扬佛法,不同点主要体现在:①真实性:玄奘是真实历史人物,其西行路线、经历有史料记载(《大唐西域记》《旧唐书》等);唐僧是文学虚构形象,情节充满神魔色彩(如孙悟空降妖、白龙马化身为坐骑)。②同伴:玄奘西行多为独自或结伴商旅,无徒弟保护;唐僧有孙悟空、猪八戒、沙僧三个徒弟及白龙马护法。③性格:玄奘意志坚定、学识渊博,以“宁向西天一步死,不向东土半步生”的信念克服万难;唐僧性格懦弱,常因误会责备孙悟空,缺乏独立解决问题的能力。

Q2:玄奘翻译的佛教经典对中国佛教思想产生了哪些具体影响?

A2:玄奘的翻译对中国佛教的影响是系统性的:①创立唯识宗:通过翻译《瑜伽师地论》《成唯识论》等,确立“万法唯识”的理论体系,使唯识学成为汉传佛教的重要流派,虽未长期流传,但其思想融入禅宗“即心即佛”等理念。②完善判教理论:提出“三时教”判教,将佛陀说法分为有教(阿含)、空教(般若)、中道教(唯识),为佛教经典体系化提供框架,影响华严宗、天台宗的判教思想。③推动因明学发展:翻译《因明正理门论》等,使印度逻辑学传入中国,其弟子窥基著《因明入正理论疏》,形成“因明学”研究热潮,促进了中国逻辑思想的成熟。④丰富文化内涵:般若类经典的翻译深化了“空性”思想,成为中国哲学的重要组成部分;唯识学的“阿赖耶识”理论启发了宋明理学“理”“气”概念的探讨,成为儒佛交融的重要桥梁。