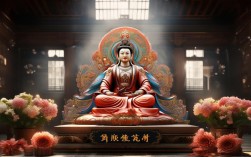

在佛教的护法神体系中,韦驮菩萨以其独特的身份与职能占据着重要地位,作为佛教护法神之一,他常被尊为“护法伽蓝”,专门守护寺院及修行佛法之人,确保佛法久住、众生安宁,随着佛教的传播与发展,韦驮菩萨的形象逐渐固定,并通过各类艺术形式得以广泛传播,其中图片(造像、绘画等)是最直观的载体,不仅承载着深厚的宗教内涵,也凝聚了不同时期、不同地域的艺术智慧。

韦驮菩萨的身份可追溯至释迦牟尼佛时代,相传他是佛的弟子提婆跋多(又称“婆薮天”),曾在佛前发愿,誓愿护持佛法,直至弥勒菩萨出世,在汉传佛教寺院中,韦驮菩萨通常被供奉在天王殿弥勒菩萨背后,面向大雄宝殿,象征守护寺院道场,其形象以青年武将为原型,兼具威严与慈悲,既体现护法神的威猛,又彰显菩萨的度世本怀。

从图片形象特征来看,韦驮菩萨的造像具有鲜明的辨识度,整体造型多为挺拔的武将身姿,身披铠甲,头戴盔缨,足登战靴,体态刚健有力,展现守护佛法的坚定意志,面部表情通常庄严中带着慈悲:双目微睁或凝视前方,眉宇间透出坚毅,嘴角可能微抿或含笑,既有降伏外道的威严,又不失菩萨的悲悯,服饰细节上,铠甲多为中式传统样式,胸甲、护肩、护腿等部位雕刻有精美纹饰,如云纹、龙纹、莲花纹等,既象征身份尊贵,又暗合佛教圣洁之意;部分造像中,铠甲下会露出僧衣一角,暗示其虽为护法神,本质仍是修行者,遵循佛教戒律。

最显著的特征是韦驮菩萨手中的金刚宝杵(又称“降魔杵”),宝杵多为金属、木材或玉石制成,长度因造像大小而异,杵头呈三股或五股,象征降伏烦恼、破除邪魔,金刚杵的持握姿势是区分寺院等级的重要符号,根据佛教规制主要有三种:一是双手合十,金刚宝杵横于两腕之间,杵尖向下,此类寺院多为“十方丛林”,即接待四方僧众的十方常住,寓意广纳贤才、佛法普传;二是以右手握杵杵地,左手结印,此类寺院多为“子孙庙”,即师徒相传的寺院,寓意守护道场、传承法脉;三是金刚宝杵扛于肩上,杵尖朝上,此类寺院较少,通常为皇家寺院或地位特殊的道场,象征威仪赫赫、护法力强,这三种姿势不仅是造像的细节差异,更是佛教寺院制度与文化的直观体现。

不同地域、不同流派的佛教艺术中,韦驮菩萨的图片形象也呈现出多元风格,汉传佛教的韦驮像注重写实与威严,铠甲纹饰繁复细腻,线条流畅,如唐代韦驮像多雄浑大气,宋代则趋于精致典雅,明清时期色彩浓重,常用金、红、黑等色凸显庄严;藏传佛教的韦驮像可能融入藏式铠甲元素,如护镜、兽面吞口,手持法器除金刚杵外,可能配有宝剑、莲花等,造型夸张动态,色彩鲜艳,常见于唐卡与铜鎏金造像;南传佛教(如泰国、缅甸)的韦驮像则风格古朴,线条粗犷,铠甲简洁,面部表情更侧重宁静,材质以石雕、木雕为主,保留更多原始佛教的艺术特质,这种地域差异既反映了佛教艺术的本土化适应,也展现了不同文化的审美取向。

从文化内涵看,韦驮菩萨图片是佛教“护法”理念的艺术化呈现,其威武的造型象征对邪魔外道的降伏,慈悲的神态体现对众生的护佑,持杵的姿势暗含寺院等级与法脉传承的密码,是佛教“外护道场、内护修行”思想的物化表达,韦驮菩萨“不令诸恶众生恼害修行者”的誓愿,也成为信众的精神寄托——人们通过供奉其像,祈求道场清净、修行顺利、社会安宁,在历史演变中,韦驮菩萨像还折射出不同时代的艺术风格与社会审美:唐代的雄健浑厚、宋代的精致典雅、明清的华丽繁复,均成为研究古代雕塑、绘画、工艺的重要史料。

在寺院供奉中,韦驮菩萨像的位置安排也蕴含深意,天王殿作为寺院入口第一殿,弥勒菩萨以“大肚能容,开口便笑”的形象象征欢喜与接引,代表佛教的“入世”精神;而韦驮菩萨守护其后,面向大雄宝殿,象征“出世”的护法力量,二者形成“欢喜接引”与“护持修行”的呼应,引导信众“先学欢喜包容,再修护持定力”,从进入寺院的第一步便接受佛教精神的熏陶,从艺术价值看,韦驮菩萨图片融合了雕塑、绘画、工艺等多种形式,无论是汉传的木雕石像、藏传的唐卡铜像,还是南传的石雕木刻,均以其独特的艺术魅力成为佛教艺术瑰宝,也是人类文化遗产的重要组成部分。

相关问答FAQs

问题1:韦驮菩萨手中的金刚杵姿势为什么有不同?分别代表什么含义?

解答:韦驮菩萨手中金刚杵的姿势主要根据佛教寺院规制及传统约定俗成,分为三种,对应寺院的性质与地位,双手合十、杵横于腕间,象征寺院为“十方丛林”,广纳四方僧众,佛法普传;右手握杵杵地、左手结印,象征寺院为“子孙庙”,师徒相传,守护法脉;金刚杵扛于肩上、杵尖朝上,则多为皇家寺院或特殊道场,象征威仪赫赫,护法力强,这种姿势差异不仅是造像细节,更是佛教寺院制度文化的直观体现。

问题2:为什么寺庙通常将韦驮菩萨像供奉在天王殿弥勒菩萨背后?

解答:这一位置安排蕴含深刻的佛教义理,天王殿是寺院的入口第一殿,弥勒菩萨作为“未来佛”,以欢喜包容的形象象征“入世”的接引精神,引导众生向善;韦驮菩萨作为“护法伽蓝”,守护现在佛的道场,象征“出世”的护法力量,保障修行环境,二者一前一后,形成“欢喜接引”与“护持修行”的呼应,既体现佛教“悲智双运”的理念,也引导信众从入门起便接受“先修欢喜心,再行护法行”的熏陶,契合佛教“由凡入圣”的修行次第。