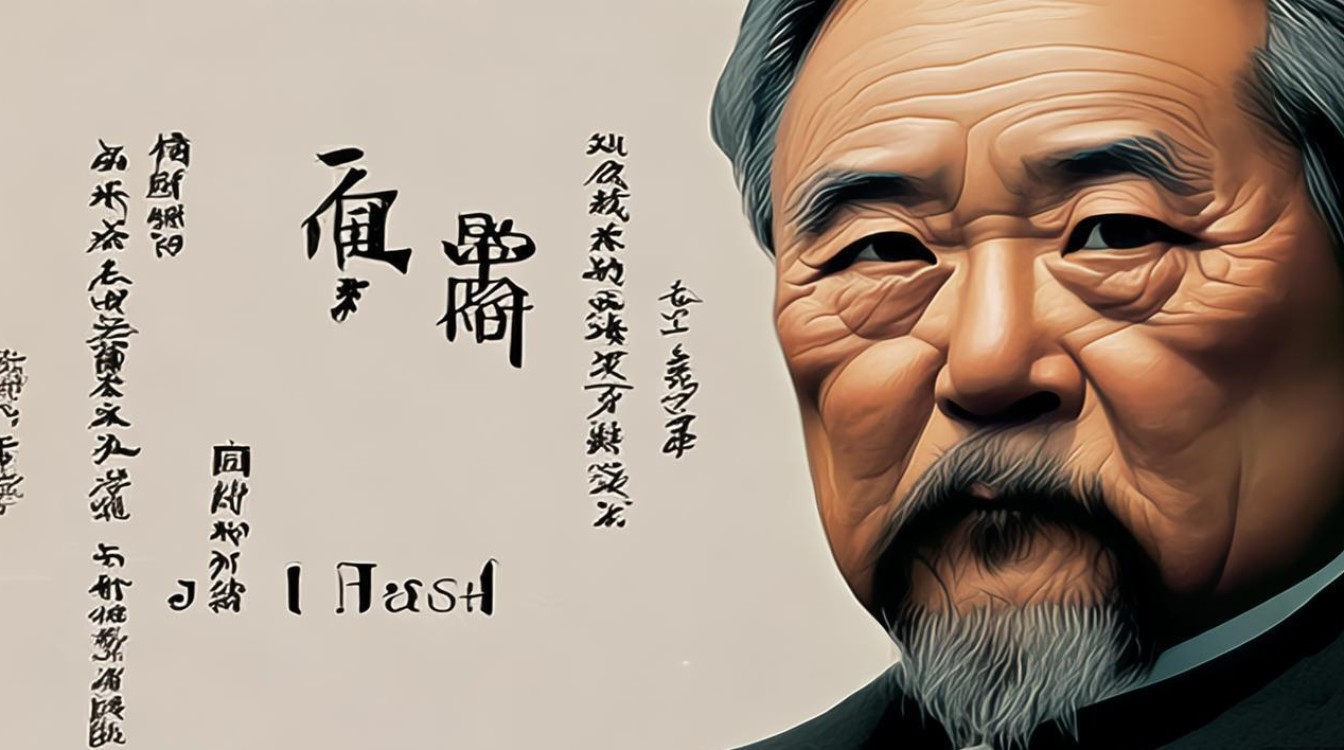

如吉法师,俗姓王,名吉顺,1926年出生于江苏扬州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,尤对佛典抱有深厚兴趣,1941年,时年15岁的王吉顺于扬州大明寺依上下光老和尚剃度出家,法号如吉,随后前往镇江金山寺受具足足戒,并依止慈舟老法师学习《华严经》,奠定了坚实的佛学基础,青年时期,如吉法师曾先后栖居南京栖霞寺、常州天宁寺参学,期间深入研习经律论三藏,尤其对禅宗与净土宗的修行法门有独到体悟,常以“教观双运、禅净双修”自勉,为日后弘法事业积累了深厚资粮。

1956年,如吉法师考入中国佛学院,系统学习佛法理论与现代学术知识,师从太虚大师弟子法尊法师等高僧,在校期间成绩优异,尤以“佛教中国化”与“人间佛教思想”为研究重点,毕业后,他被分配至中国佛教协会工作,参与《中国佛教百科全书》的编纂,期间多次赴东南亚国家进行佛教文化交流,推动汉传佛教与南传佛教的对话,1966年前后,因社会环境变化,如吉法师回到扬州老家隐居,期间坚持早晚课诵,闭门精修,并常为附近信众开示佛法要义,以“慈悲济世”为怀,默默践行菩萨道。

改革开放后,如吉法师迎来弘法生涯的新阶段,1980年,他受邀出任扬州大明寺方丈,致力于寺院修复与佛教文化传承,在他的主持下,大明寺不仅恢复了唐代古建筑风格,还创办了“大明寺佛学培训班”,为培养年轻僧才倾注心血,法师常言:“佛法在世间,不离世间觉”,强调佛教修行需与日常生活相结合,倡导“人间佛教”理念,鼓励信众在家庭、社会中践行慈悲与智慧,他还积极推动慈善事业,成立“大明寺慈善基金会”,资助贫困学生、帮扶孤寡老人,累计捐款捐物数百万元,彰显了佛教的社会价值。

如吉法师的佛学思想以“圆融中道”为核心,主张“禅教一致、性相融通”,他认为,禅宗的“明心见性”与净土宗的“持名念佛”并非对立,而是修行路上的不同次第,应根据根器差异灵活运用,在《佛法与现代人生》一书中,他提出“佛教现代化并非改变教义,而是以现代语言阐释真理”,主张将佛法中的缘起性空、因果业力等思想与现代科学、哲学相结合,回应当代人的精神困惑,他对《金刚经》《阿弥陀经》的讲记深入浅出,善于以日常事例喻佛理,深受信众喜爱,讲经录音、文字资料在各地广泛流通。

在弘法之余,如吉法师还致力于佛教文化遗产的保护与整理,他主持编纂《扬州佛教志》,系统梳理了扬州地区千余年来的佛教发展脉络;推动大明寺唐代鉴真大师纪念馆的扩建,使鉴真文化成为中日友好的重要纽带,1988年,他率团访问日本,与奈良唐招提寺的僧众共同举行“鉴真和尚圆寂1200年纪念法会”,促进了两国佛教界的深度交流,晚年,他虽年事已高,仍坚持每日讲经、接待信众,并写下“老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄”的诗句,表达对弘法事业的执着。

如吉法师一生严持戒律,生活简朴,常以“少欲知足、随缘惜福”教诲弟子,他常说:“出家人应以戒为师,以法为依,若能持戒清净,则佛法自然现前。”在僧团管理中,他倡导“六和敬”精神,强调僧众间的和谐共处,使大明寺成为十方丛林典范,2010年,如吉法师安详示寂,享年84岁,僧腊69载,圆寂当日,扬州及周边数万信众自发前往悼念,送别队伍绵延数公里,彰显了法师在信众心中的崇高地位。

如吉法师的一生,是修行与弘法相统一的一生,是传统与现代相融合的一生,他以深厚的佛学素养、慈悲的济世情怀,为当代佛教的发展树立了典范,其“人间佛教”思想与实践,至今仍对佛教界产生深远影响。

如吉法师生平年表

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1926年 | 出生于江苏扬州书香世家,俗姓王,名吉顺。 |

| 1941年 | 于扬州大明寺出家,法号如吉,师从上下光老和尚。 |

| 1943年 | 在镇江金山寺受具足足戒,依止慈舟老法师学习《华严经》。 |

| 1956年 | 考入中国佛学院,系统学习佛法理论与现代学术。 |

| 1966年 | 回扬州老家隐居,坚持修行并为信众开示佛法。 |

| 1980年 | 出任扬州大明寺方丈,启动寺院修复与佛学培训工作。 |

| 1985年 | 创办“大明寺慈善基金会”,开展扶贫、助学等慈善活动。 |

| 1988年 | 率团访问日本,参与鉴真和尚纪念法会,促进中日佛教交流。 |

| 2000年 | 主编《扬州佛教志》,系统梳理地方佛教史。 |

| 2010年 | 安详示寂,享年84岁,僧腊69载。 |

相关问答FAQs

问:如吉法师的“人间佛教”思想有哪些核心内涵?

答:如吉法师的“人间佛教”思想以“契理契机”为原则,核心内涵包括:一是“生活即修行”,强调佛教修行需融入日常生活,在家庭、职场中践行慈悲与智慧;二是“以人为本”,主张关注现实社会的需求,通过慈善、教育等方式解决众生的实际困难;三是“传统与现代结合”,倡导以现代语言和理念阐释佛法,使古老的佛教智慧回应当代人的精神困惑;四是“菩萨行精神”,鼓励信众以“上求佛道、下化众生”为己任,在利他中实现自我完善,这些思想既继承了太虚大师“人生佛教”的理念,又结合当代社会特点进行了创新发展,为佛教的现代转型提供了实践路径。

问:如吉法师在佛教教育方面有哪些重要贡献?

答:如吉法师在佛教教育方面的贡献主要体现在三个方面:一是创办“大明寺佛学培训班”,为年轻僧侣和居士提供系统的佛学教育,课程涵盖经律论三藏及现代文化知识,培养了数百名佛教人才;二是整理与弘讲经典,他对《金刚经》《阿弥陀经》等经典的讲记深入浅出,善于结合现实案例阐释教义,其讲经资料被整理成册,成为佛教教育的重要教材;三是推动佛教教育现代化,他主张佛教教育应兼顾“传统传承”与“时代需求”,在教授佛法的同时,增设哲学、心理学、管理学等现代学科,培养既懂教义又通世学的复合型弘法人才,为佛教教育的创新发展提供了新思路。