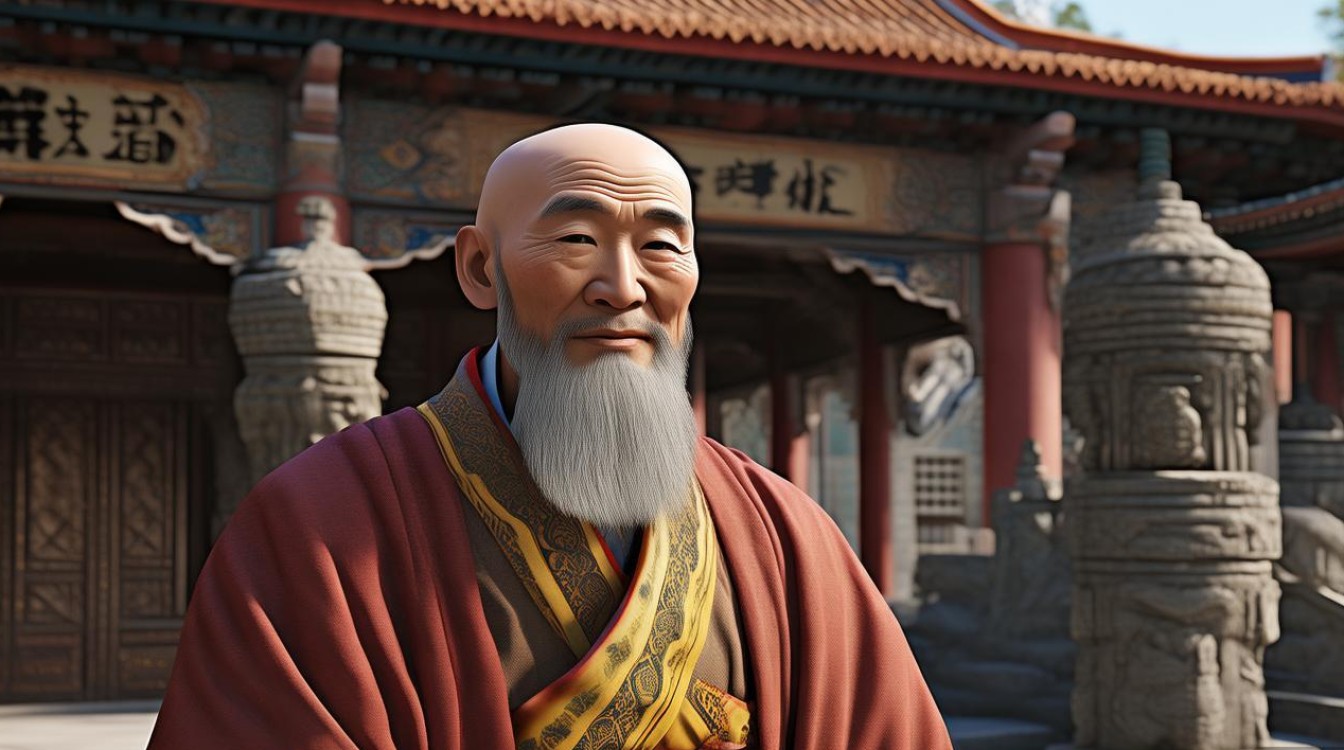

天津大悲院作为天津地区现存最古老的佛教寺院之一,自清顺治年间初建至今,历经三百余载岁月沧桑,不仅是佛教文化的重要载体,更是津门信众心中的精神家园,而大悲院的法师们,作为寺院的核心与灵魂,始终以“悲智双运、自利利他”为宗旨,在修行弘法、文化传承、社会服务等方面默默耕耘,续写着这座古刹的当代篇章。

历史上的大悲院,曾迎来高僧大德驻锡弘法,奠定了深厚的宗教文化底蕴,近代以来,寺院在战火中几经兴废,却始终有法师们坚守道场,保护文物,延续香火,改革开放后,大悲院得以修复重建,现任常住法师团队在方丈的带领下,秉持“人间佛教”思想,将传统修行与现代社会需求相结合,展现出新时代佛教僧侣的精神风貌,他们每日坚持早晚课诵、过堂、坐禅等修行功课,精进不懈,同时注重佛学教育,为信众开示佛法义理,引导大众在日常生活中践行慈悲与智慧。

在弘法利生方面,大悲院法师们形式多样、贴近众生,寺院定期举办讲经法会、佛学讲座、禅修体验等活动,邀请高僧大德或法师为信众开示《心经》《阿弥陀经》等经典,帮助大众理解佛法智慧,每逢春节、端午、中秋等传统节日,法师们还会组织“祈福法会”“慈善义卖”等活动,将佛教慈悲精神与社会公益结合,既弘扬了传统文化,也温暖了弱势群体,大悲院还积极运用新媒体平台,通过直播讲经、短视频分享佛法故事等方式,让佛法突破时空限制,走进更多年轻人的生活。

作为佛教文化的守护者与传播者,大悲院法师们致力于传统文化的挖掘与传承,寺院内设有“佛教文化展览室”,陈列着历代佛教文物、经典典籍,法师们亲自讲解,让信众了解佛教艺术与历史,他们还推动佛教与书法、绘画、音乐等艺术的融合,举办“佛教书画展”“梵呗音乐会”等活动,以艺术为媒介,展现佛教文化的独特魅力,在对外交流中,大悲院法师们积极参与佛教文化交流活动,与海内外寺院建立友好联系,促进津门佛教文化的传播与发展。

天津大悲院法师们的日常,是修行与度众的统一,是传统与现代的交融,他们以寺为家,以众生为念,用清净的修行品格、深厚的文化素养和无私的奉献精神,诠释着“庄严国土、利乐有情”的佛教理想,让古老的佛教文化在新时代焕发出勃勃生机。

天津大悲院法师日常修行与弘法活动概览

| 活动类型 | 与形式 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 日常修行 | 早晚课诵(诵《楞严咒》《大悲咒》等)、过堂(用餐前诵经)、坐禅、出坡(寺院劳作) | 培养定力,净化身心,为弘法奠定坚实基础 |

| 讲经弘法 | 每周佛学讲座、大型法会(如水陆法会、盂兰盆会)、经典解读(《心经》《金刚经》等) | 普及佛法智慧,引导信众树立正知正见,解决生活困惑 |

| 文化传承 | 佛教文物展览、书画笔会、梵呗培训、传统节日祈福活动(如上元节供灯、中秋节赏月) | 传承佛教文化,促进宗教与艺术、传统文化的融合,增强文化认同感 |

| 社会服务 | 慈善助学、扶贫助困、临终关怀、社区志愿服务(如环保宣传、心理疏导) | 践行佛教慈悲精神,回馈社会,构建和谐人际关系 |

| 新媒体弘法 | 直播讲经、短视频分享(如“一分钟学佛法”“寺院生活日记”)、线上佛学问答 | 拓弘法渠道,贴近年轻群体,让佛教文化与时俱进 |

相关问答FAQs

Q1:天津大悲院法师的修行方式有哪些特色?

A1:天津大悲院法师的修行以“禅净双修”为特色,既注重坐禅观心,培养定力与智慧,也持名念佛,求生净土,日常严格遵循丛林制度,每日早晚课诵、过堂、出坡等共修活动从不间断,强调“修行即生活,生活即修行”,法师们结合现代信众需求,将传统修行与心理疏导、健康养生等理念结合,让佛法智慧更贴近当代人的生活实际,帮助大众在忙碌中找到内心的宁静与力量。

Q2:大悲院法师如何参与社会公益?

A2:大悲院法师们始终秉持“人间佛教”思想,积极投身社会公益,寺院定期组织“慈善义卖”活动,将所得款项用于资助贫困学生、帮扶孤寡老人;每逢重大灾害,法师们带头捐款捐物,并组织信众参与救灾;在社区服务中,法师们开展“临终关怀”志愿服务,为重症患者提供心灵慰藉,举办“环保宣传”“心理健康讲座”等活动,倡导积极健康的生活方式,大悲院还与公益组织合作,设立“佛教慈善基金”,长期开展助学、助医、助困项目,用实际行动践行“无缘大慈,同体大悲”的佛教精神。