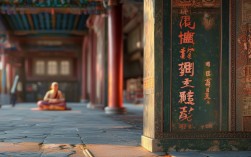

佛陀是佛教的创始人,其生平与思想构成了佛教体系的源头,释迦牟尼原名乔达摩·悉达多,约公元前6世纪出生于古印度迦毗罗卫国的释迦族,为净饭王之子,青年时目睹生老病死之苦,舍弃王位出家,先后跟随数位导师修习禅定与苦行,六年未果后放弃极端苦行,于菩提树下静思,最终悟道成佛,得“无上正等正觉”,此后四十五年间,他游历印度次大陆,说法教化,建立僧团(僧伽),形成佛教最早的宗教共同体,佛陀的核心思想围绕“缘起”展开,提出“此有故彼有,此生故彼生”的缘起法则,主张宇宙万物皆因缘和合而生,无独立自性;进而揭示人生本质是“苦”(苦谛),苦的根源在于“集”(渴爱与执著,集谛),灭苦的目标是“灭”(涅槃,灭谛),实现灭苦的途径是“道”(八正道,道谛),即正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,合称“四圣谛”,构成佛教教义的基石。

小乘佛教是佛教早期流派,由佛陀的原始教义发展而来,后因大乘佛教兴起,被大乘佛教徒称为“小乘”(意为“狭小的乘载”),带有一定贬义,现代学术研究中多称“上座部佛教”或“声闻乘”,小乘佛教以“佛陀为根本导师”,严格遵循佛陀在世时的教法,核心目标是追求个人解脱,通过修行断尽烦恼,证得“阿罗汉果”——即“无漏”(无烦恼)、“应供”(应受人天供养)、“杀贼”(断除烦恼贼)的解脱境界,超越生死轮回,其教义以“三法印”为准则:“诸行无常”(一切迁流变化)、“诸法无我”(一切法无独立自性)、“涅槃寂静”(涅槃是超越生死的绝对寂静),强调“四谛”“八正道”“十二因缘”等根本教义,重视戒律(如比丘戒250条、比丘尼戒348条)与禅定修行,通过戒、定、慧三学净化身心,实现“自度”。

小乘佛教的形成与佛陀涅槃后佛教的分化密切相关,佛陀涅槃后,弟子们通过“结集”将佛陀的言教整理为经、律、论三藏,形成原始佛教,约公元前4世纪,佛教内部因戒律解释与教义理解产生分歧,分裂为上座部与大众部两大派别,后进一步分化出说一切有部、经量部、上座部分别说系等十八部或二十部,上座部被后世视为小乘佛教的主流,因其更强调遵循佛陀原始教义,以《阿含经》为根本经典,主张“我空法有”(否定“我”的实有,但承认诸法因缘而生),在教义与修行上保持了较强的连续性。

小乘佛教的修行体系严谨而系统,核心围绕“八正道”展开,具体可概括为“戒、定、慧”三学。“戒学”是基础,包括五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、八戒(出家菩萨戒)、十戒(沙弥戒)等,通过持戒规范行为,断恶修善;“定学”是核心,通过修习“四禅八定”(初禅到四禅,以及空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定),专注一境,断除杂念,获得内心的平静与清明;“慧学”是根本,通过闻思修,观照四谛、十二因缘、无我等真理,证悟实相,断除无明,修行者需经过“三贤位”(五停心观、别相念处、总相念处)、“四善根位”(暖法、顶法、忍法、世第一法)等阶位,最终证得阿罗汉果,达到“分段生死”的解脱(即超越凡夫六道轮回之苦,但未断“变易生死”,因大乘佛教认为阿罗汉仍有细微无明)。

小乘佛教的经典以《阿含经》为核心,包括《长阿含经》《中阿含经》《杂阿含经》《增一阿含经》四部,内容涵盖佛陀的生平、教法、戒律及早期僧团的修行实践,被视为最接近佛陀原始教义的文献,说一切有部的《大毗婆沙论》、上座部的《清净道论》等论著,对小乘教义进行了系统阐释与发展,在地域传播上,小乘佛教主要在印度次大陆南部、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸等东南亚地区传承,形成“南传佛教”体系,至今仍是这些地区的主要宗教,对社会文化、伦理道德、生活习惯产生了深远影响。

小乘佛教核心教义与修行实践对照表

| 核心教义 | 修行方法 | 目标果位 | |

|---|---|---|---|

| 四圣谛 | 苦谛(生老病死等苦)、集谛(贪嗔痴等烦恼)、灭谛(涅槃寂静)、道谛(八正道) | 修八正道,观四谛 | 阿罗汉果 |

| 十二因缘 | 无明→行→识→名色→六入→触→受→爱→取→有→生→老死(轮回因果链) | 观十二因缘,断无明 | 超越轮回 |

| 无我 | 否定“我”的实有,五蕴(色受想行识)和合而无自性 | 智慧观照,破我执 | 证悟无我 |

| 三学 | 戒学(持戒)、定学(禅定)、慧学(智慧) | 戒定慧三学并重 | 烦恼永尽 |

相关问答FAQs

问题1:小乘佛教与大乘佛教的核心区别是什么?

解答:小乘佛教与大乘佛教的核心区别主要体现在修行目标、对佛陀的认知、教义广度及经典依据四个方面,修行目标上,小乘追求“自度”,以证得阿罗汉果(个人解脱)为最高目标;大乘追求“普度众生”,以“菩萨道”为核心,最终目标是无上正等正觉(成佛),对佛陀的认知上,小乘视佛陀为历史导师(释迦牟尼佛),强调“佛在世时我沉沦,佛灭度后我出生”;大乘视佛陀为法身佛(毗卢遮那佛),认为佛陀具有“法身、报身、化身”三身,是永恒的真理化身,教义广度上,小乘强调“我空法有”,侧重个人解脱;大乘提出“法空亦空”,主张“一切法无自性”,强调慈悲与菩萨行(六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),经典依据上,小乘以《阿含经》为核心,大乘以《般若经》《法华经》《华严经》等大乘经典为主。

问题2:南传佛教属于小乘佛教吗?其与小乘佛教的原始教义有何关联?

解答:南传佛教属于小乘佛教的主流分支,是上座部佛教在斯里兰卡、泰国、缅甸等东南亚地区的传承,其教义直接继承佛陀原始教义,核心仍是四圣谛、八正道、十二因缘、无我与涅槃,修行目标为阿罗汉果,戒律遵循《律藏》(如《四分律》),经典以巴利文三藏(《巴利藏》)为主,被视为原始佛教教义最完整的传承体系,与小乘佛教原始教义的关联在于:南传佛教保存了最接近佛陀时代的教法与修行方式,如“止观禅修”(通过专注呼吸修止,观照无常无我修观)、“四念处”(观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我)等,严格遵循“戒定慧”三学,强调“依法不依人”,是原始佛教“声闻乘”的延续与发展,因此被公认为小乘佛教的“活化石”。